※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています

受験生Aさん

受験生Aさん「社労士 通信講座 経験者向け」と検索するといくつかの社労士講座が表示されますが、私は「経験者向け」通信講座を比較した記事が読みたいので、社労士Mさんに比較記事を書いてほしいです。

受験生Bさん

受験生Bさんこれまでの数年間、大手の通信講座を受講しつづけましたが、合格できませんでした。

その通信講座は、受講生の80%以上が初学者なので、今後は「経験者向け」の通信講座を受講する予定です。

講座を決めるにあたって、意識するポイントを教えてください。

受験生Cさん

受験生Cさん育児も落ち着いてきたので、本格的に学習に取り組もうと思うのですが、学習経験のある私におすすめの通信講座を知りたいです。

社労士M

社労士M今回の記事では、学習経験者におすすめの通信講座をご紹介します。

記事では、いくつかの特徴を比較しつつ、時折「X」(旧ツイッター)での評判を交えながらお伝えします。

記事の最後には、ご紹介したスクールの合格実績もお伝えしますので、最後までお付き合い頂けますよう、よろしくお願いします。

当ブログでは初学者向け(または択一式試験で満点の50%である35点未満の方)の通信講座もご紹介しています。

基礎からじっくり学びたい方、または基礎をあらためて学びたい方は、下の参考記事もご覧ください。

学習経験者向け社労士講座オススメ4選

2015年(平成27年)以降、社会保険労務士試験が難化したことで、年月を費やしても合格できない受験生が増えています(詳細は下の「参考記事」をご覧ください)。

しかし学習経験のある方、特に択一式試験でそれなりの得点をされている方ならば、今までの学習スタイルを少し見直すか、またはご自身の学習スタイルに合う講座を受講することで、合格への道は拓けるはずです。

今回の記事では、学習経験者にオススメしたい社労士講座を4つご紹介します。

ご紹介の際には、4つの学習経験者向け講座を比較して、読者の方が容易に選べるようお伝えしていきます。

また受講生の評判等を「ポスト(旧ツイート)」や「合格者の声」から引用してご紹介しますので、講座選びの参考にしてください。

今回の記事は、読み終えるまで時間がかかりますが、どうか最後までお付き合い、よろしくお願いします。

最終的な結論として、学習経験者が試験に合格できる最低限の知識をコスパ良く身につけたい場合は「フォーサイト」で必要最低限のコースのみ学ぶ形がオススメです。ただし、改めてじっくり学びたい場合は他の選択肢を選んだ方がよいでしょう。

本記事を担当している私の紹介

社労士M

社労士M私が今回の記事を書きました。

名前:社労士M

経歴:2011年(平成23年)の社会保険労務士試験に合格しました。

その後、2013年(平成25年)には紛争解決手続代理業務試験に合格し、翌2014年(平成26年)4月15日付で「特定社会保険労務士」を社会保険労務士名簿に付記しています(特定社会保険労務士とは、個別労働紛争における代理人として業務が認められた社労士のことです)。

また、所属する都道府県社会保険労務士会では、労働判例や労使紛争に関する研究会に所属しており、研究テーマに関連する出版物も執筆しました。

上記以外にも、社労士向けセミナーの講師なども務めてきましたので、当ブログを読まれている方々へ有益な情報が提供できると自負しています。

合格のためにスクールの社労士講座を勧める理由【難易度からの理由】

「学習経験者向け社労士講座オススメ4選」についてお伝えする前に、社会保険労務士試験が難化したことについてお話させてください。

社労士試験は2015年(平成27年)から著しく難化しました。

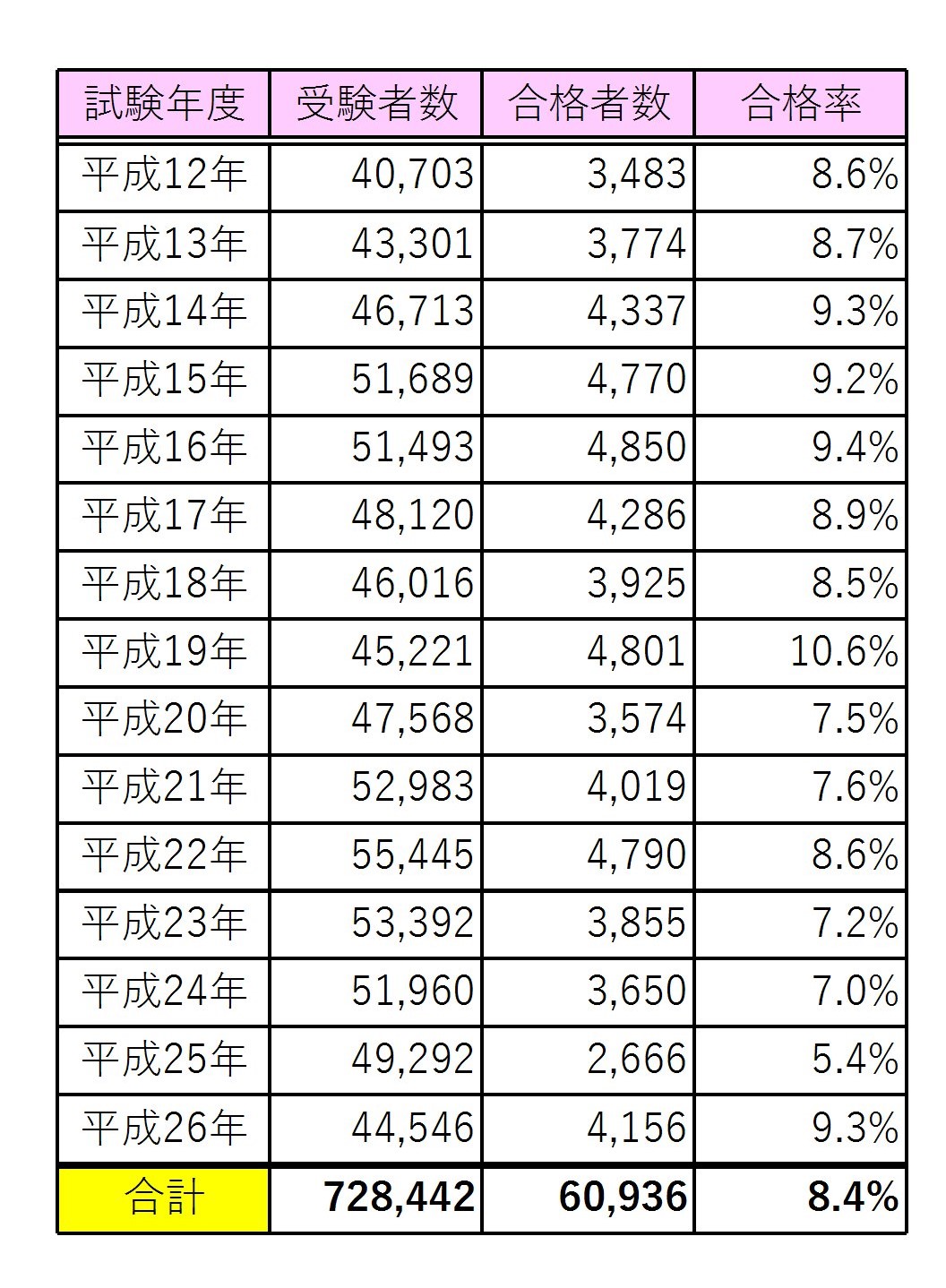

下の表は、現行の試験制度がスタートした2000年(平成12年)から2014年(平成26年)までの合格率です。

表中期間の平均合格率は8.4%となっています。

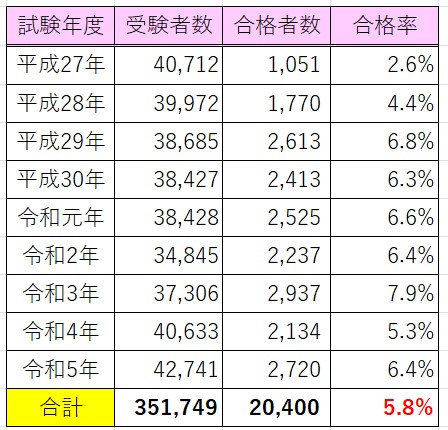

ところが、著しく難化した2015年以降の平均合格率(下の表)は5.8%まで低下しており、直近の令和5年試験の合格率は6.4%となっています。

ちなみに令和3年試験は、近年としては珍しく7.9%と高い合格率となりましたが、そのことで難易度が低下した訳ではありません。

難易度が低下していない理由については、下の参考記事でくわしく解説しています。

また平成27年試験以降、社労士試験が難化した理由についても、下の参考記事でくわしく解説しています。

さて、資格スクールの合格率ですが、難化した2015年以降も概ね10%から20%台で推移しており、スクールが提供するカリキュラムにより学習知識やテクニックを学ぶことが合格への近道といえるでしょう。

今回ご紹介する4つの通信講座は、毎年多くの受講生が合格する優良講座で、現行の試験制度で合格を目指す方にはオススメです。

本記事では、現行の試験制度で合格した私が、4つの講座を比較しながら、読者の方々にわかりやすくお伝えします。

社労士講座の「比較」を読むに際して意識してほしいこと

本記事を読み進めるにあたり、紹介されている講座が、ご自身が得意とする学習スタイル・性格に合うのか否かを意識してください。

ポイント意識してほしいところは次の7点です。

- 提供されるカリキュラムが、仕事や家事のスキマでこなせるか

- テキスト・問題集の内容および分量が、ご自身の学習スタイルに合うか

- 通信環境に左右されず学習できるか

- 提供される講義動画や学習ツール等がマルチデバイスに対応しているか

- 受講料が無理のない範囲か

- 教育訓練給付金や割引制度が利用できるか

- 受講生の合格実績が信頼できるか

社労士M

社労士M本記事では、紹介する4つの講座を可能な限り比較しています。

紹介する4つの講座は、各々に特徴を持っていますので、上記7つの点を意識して読み進めれば、ご自身に合った講座が選べるはずです。

オススメの社労士通信講座を比較

今回の記事で「学習経験者」にオススメしたい通信講座は次の4つです。

| スクール | オススメの講座(コース) |

|

中上級カリキュラム/ライト |

|

バリューセット2 |

|

社労士24+直前対策 |

|

レギュラー |

社労士M

社労士Mご紹介する4つの講座は、すべてオンライン講座となっています。

近年はスマートフォンが広く普及したので、オンラインによる通信講座がとても人気です。

受講料の比較~最安値はスタディングのレギュラー~

下の表は、受講料を比較したものです。

| 講座名 | 受講料(税込) | 教育訓練給付金利用の可否 |

| 中上級カリキュラム/ライト(アガルート) | 195,800円 | 利用できません |

| バリューセット2(フォーサイト) | 110,800円 | 利用できます |

| 社労士24+直前対策 | 128,000円 | 利用できます |

| レギュラー(スタディング) | 59,800円 | 利用できません |

上の表を見る限りでは、スタディングのレギュラーが格段に安く、その他3つのスクールは10万円を超えています。

スクールが受講料を設定する際は、教育コストだけではなく、運営コスト(人件費や一般管理費)も加味します。

例えば運営コストに多くを費やすスクールは、サポート体制が充実しており、逆に運営コストを圧縮しているスクールは、その分を開発費に回せるので、学習ツールのクオリティが高いのです。

「このスクールはなぜ受講料が安い(高い)のか?」

そうした視点で記事を読みますと、講座本来の姿が見えてくるでしょう。

割引制度の比較~種類の多さはアガルートが一番~

下の表は、各スクールで用意されている割引制度を比較したものです。

| スクール | 用意されている割引制度 |

|

|

|

|

|

|

|

|

社労士M

社労士Mアガルートの割引制度は、他のスクールに比べて圧倒的に種類が多いのがわかります。

アガルートの割引制度

本記事で紹介しているスクールでは、何らかの割引を用意していますが、その中でもアガルートは多くの割引が用意されています。

特に学習経験者ならば、受験経験があるので「再受験割引(10%)」が利用できるはずです。

アガルートの割引は、他の割引と併用はできませんが、セール価格またはキャンペーン価格からの割引は可能で、同一年度に1回は利用できます。

例えば、本記事でご紹介している「中上級カリキュラム/ライト」は、アウトレットセール(2024年8月18日まで)により156,640円(税込)で受講できますが、再受験割引10%が適用されると、142,400(税込)で受講できるのです。

なお、アガルートアカデミー社労士講座は、開講してから日が浅いため「教育訓練給付金制度」は利用できません。

それでも上記のような多くの割引制度が利用できますから、支出を少なく抑えたい受験生は、アガルートの割引制度は魅力的といえるでしょう。

フォーサイトの割引制度

フォーサイトの「ダブルライセンス割引」とは、過去5年以内に個人申込でフォーサイト指定の講座を受講した方に、最大で70%の割引をおこなうというものです。

最大60%の割引と謳っていますが、単科講座を複数申込した場合と、バリューセットで申込した場合の差額が割引されるので、一概に70%割引になるとはいえません。

本記事でご紹介しているバリューセット2は、単科の講座を複数申込するよりも34%割り引かれた価格で受講できますが、ダブルライセンス割引の対象となれば、割引率が70%になります。

またフォーサイトに資料請求するだけで、通常セット価格から5,000円が割引されます。

しかも資料請求された方には、5,000円の割引だけではなく、3つの特典も付いてきます。

受講を検討されている方、ひとまず資料請求することをおすすめします。

社労士24(資格の大原)の割引制度

社労士24の「大原受講生割引制度」は、過去に資格の大原で20,000円以上の講座を受講された方を対象とした割引です。

ただし、複数の講座を受講して20,000円以上であった場合や、2014年(平成26年)3月31日以前にインターネット申込した講座は割引の対象外となります。

この割引は、キャンペーン価格からの割引ができませんので、キャンペーン実施時にはご利用になれません。

社労士M

社労士M社労士24+直前対策は教育訓練給付金制度が利用できますので、アガルートのように多くの割引は用意されていないのかもしれません。

スタディングの割引制度

スタディングの割引制度は、時期のより割引率や割引額が異なるので、お申し込みの時点で実施されているキャンペーンをご確認ください。

また、2018年(平成30年)以降にスタディングが指定するコースを受講していた方、または現在受講中の方が「合格フルコース」に申し込む場合は、スキルアップ割引制度の対象となり5,500円が割引されます。

上記の「合格フルコース」は、本記事でご紹介しているコースではありませんが、直前対策答練と模擬試験を利用できますので、割引の対象となる方は受講を検討してもいいかもしれません。

ちなみに今回オススメしているレギュラー(旧スタンダード)は、2022年(令和4年)3月から価格が改定されて59,800円に値下げされました。

割引制度のまとめ

ここまで4つのスクールの割引制度を比較しましたが、社労士24とフォーサイトは教育訓練給付金制度が利用できるので、割引制度はそれほど充実していません。

対してアガルートは教育訓練給付金制度が利用できない分、割引制度が充実しており、特に再受験割引は、社労士試験に一度は受験された方ならば10%の割引が受けられるので、学習経験者にとっては魅力的といえるでしょう。

スタディングは、元々受講料が安価なので、それだけでも金銭的負担を軽減できるのですが、申込時期によっては割引キャンペーンが利用できますから、低予算で受講を検討されている方にはかなり魅力的といえます。

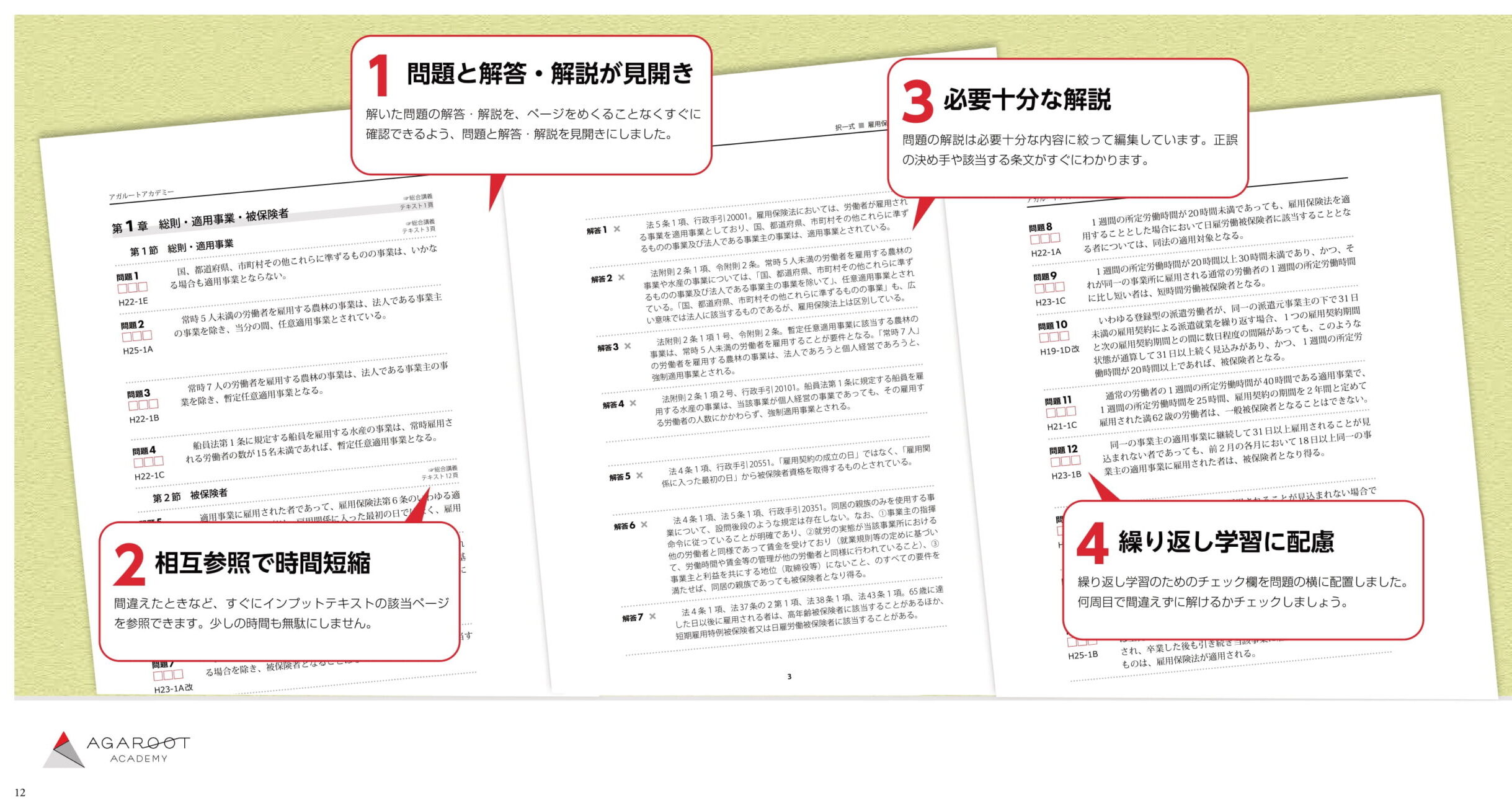

講義時間とテキストの比較~社労士24のインプット講義はわずか24時間~

下の表は、4つの講座の講義時間を比較したものです(表は右にスクロールします)。

| スクール | 講座名 | 講義時間 | 講義時間の内訳 |

アガルートアカデミー |

中上級カリキュラム/ライト | 115時間 |

|

|

バリューセット2 | 約101時間 |

|

|

社労士24+直前対策 |

24時間+α

|

※直前対策講座の各講義時間は不明 |

|

レギュラー | 約156時間 |

|

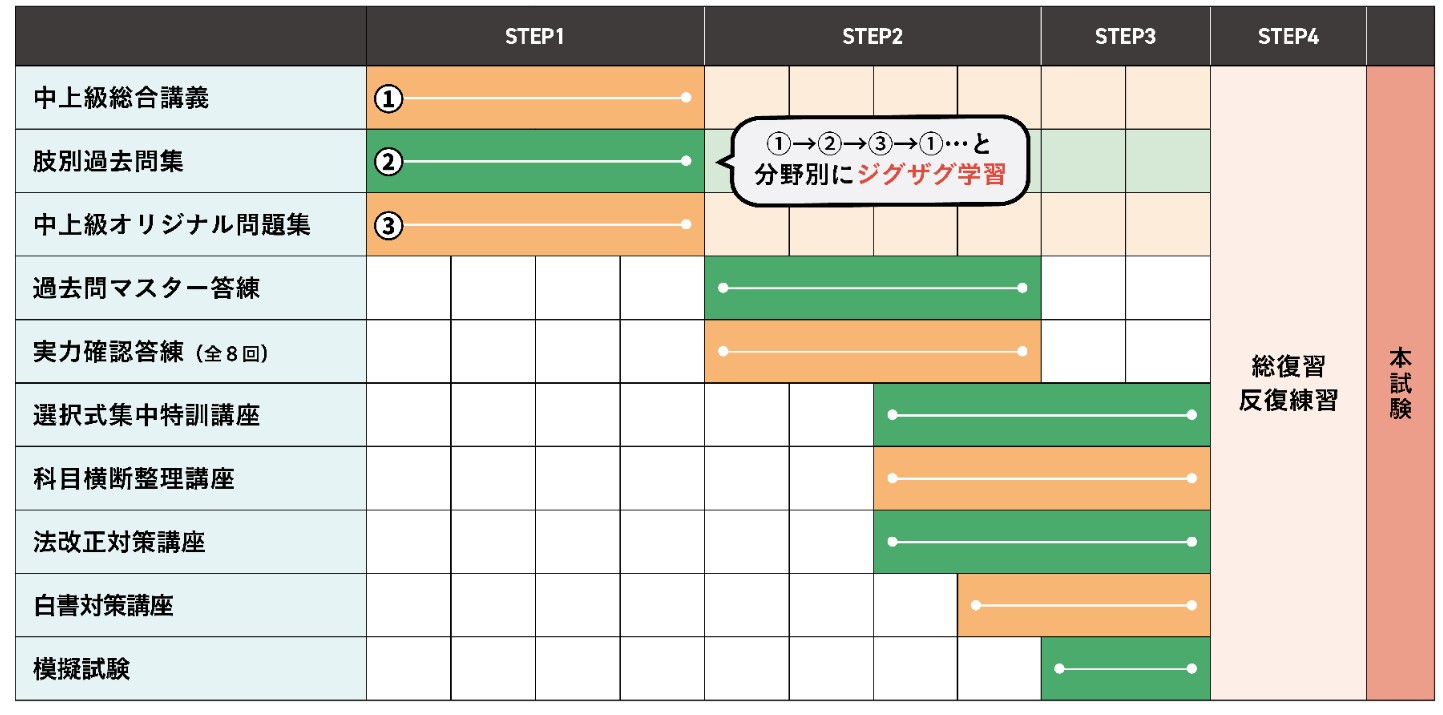

アガルートアカデミーの講義時間とテキストについて

アガルート「中上級カリキュラム/ライト」の講義時間は約115時間です。

中上級カリキュラムで使用するテキストは、本試験カバー率90%超の網羅性を誇りますが、このカリキュラムはアウトプットを重視しており、初学者向けの「入門総合カリキュラム/ライト(約192.5時間)より講義時間が短いのが特徴です。

カバー率90超のテキストは、社労士試験講座の講師陣と司法試験をも担当する教材作成スタッフが、出題傾向を精緻に分析して作成しています。

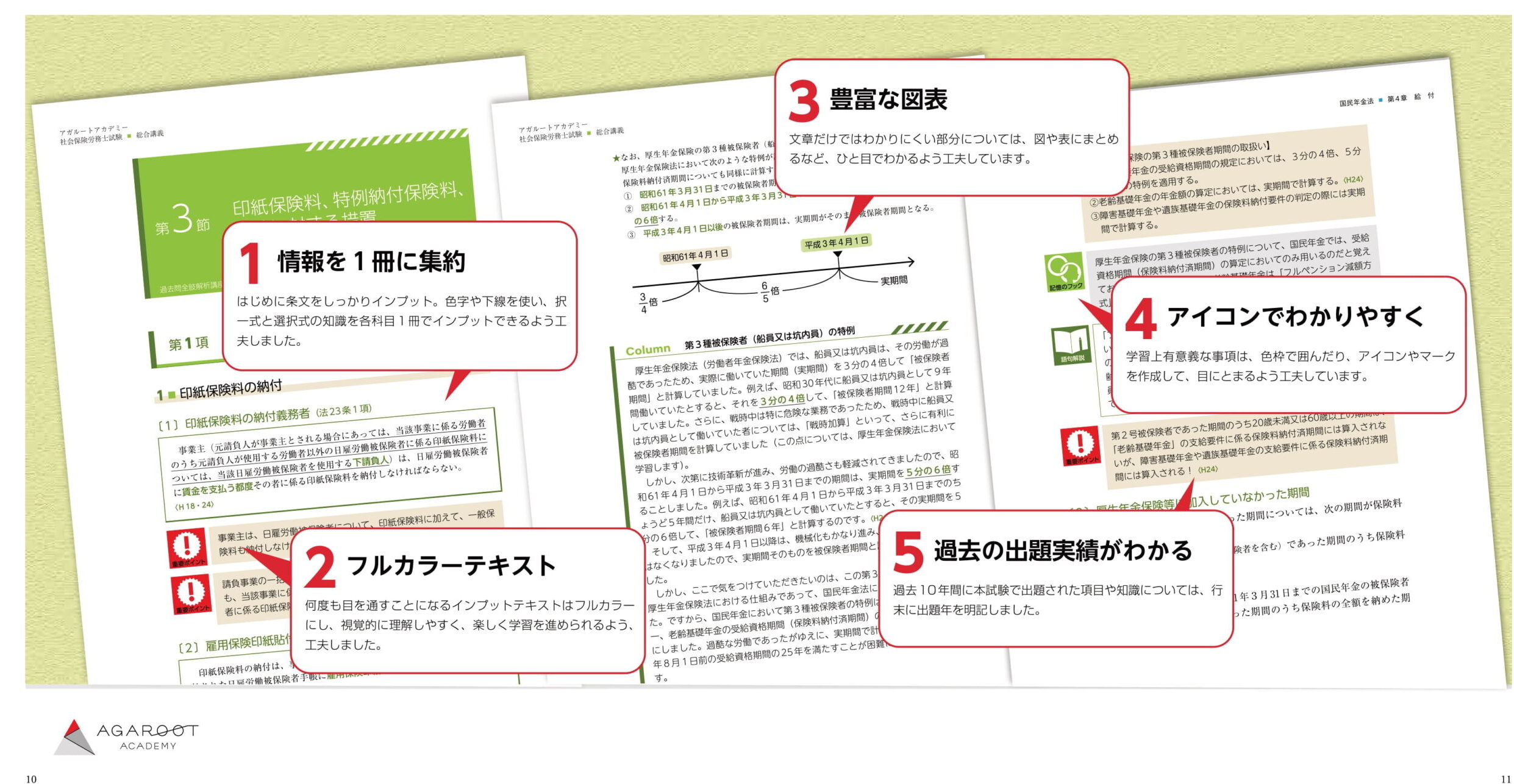

下の画像は、アガルート社労士試験講座のパンフレット(テキスト紹介ページ)です。テキストはフルカラーで、色枠やアイコンを使った工夫が施されています(クリックすると画像が拡大します)。

出典:アガルート社労士試験講座

アガルート社労士試験講座の受講料は、他のスクールと比較してやや高めの設定ですが、その分、費用を投じてフルカラーかつカバー率の高い冊子テキストを提供しているのです。

下のポスト(旧ツイート)をされた方は、社労士24とアガルートのテキストを比較しています。本試験カバー率90%超のテキストがいかにぶ厚いかがわかります。

我が家にも今日社労士24の国年が届きました。

※厚さの対比としてアガルートの国年テキストを並べてます。#社労士24 #アガルートアカデミー pic.twitter.com/W8p1k0fFNT— Mori Kazuhisa (@mori_kazuhisa) February 21, 2021

下のポストをされた方は、択一式でわずか1点足りずに不合格でしたが、それでもアガルートのテキストは「わかりやすい」と評価しています。

自分がこれだけ頑張ってきたとの思いもそうですが、ここまで頑張らせてくれた家族や職場の人、わかりやすいテキストをつくってくれたアガルートさんに感謝です。明日は感謝の思いで問題を解きます。今日は統計と法改正と目的条文を鬼リピします! pic.twitter.com/epYsudD09L

— ふっきん2023年社労士再チャレンジ (@VdqAe3qudNepHB1) August 26, 2022

カバー率の高いテキストは、余白に注釈などを埋めていく手間が省けるので、それを理由にアガルートの受講を決めた方もいます。

講座選ぶとき、テキストがカラーなアガルートとフォーサイトだけ資料取り寄せた。フォーサイトはテキストに空きスペースが多くて自分で埋めていくのが面倒と思ったのと竹田さんの動画が分かりやすくてアガルートに決めた。でもTwitterではかなり少数派のようでびっくり、、、#社労士

— Baileyandbuzz (@baileyandbuzz) August 27, 2021

社労士M

社労士Mテキスト余白に「注釈」などを書き込むことで、オリジナルテキストに仕上げることもできますが、書き込みが面倒という方にはカバー率90%超のアガルートはおすすめです。

中上級カリキュラム/ライトで、中上級総合講義を担当するのは竹田篤史先生です。

竹田先生は、アガルートの司法書士試験講座の講師も務めているので、法律系試験の側面を持つ社労士試験の講師には適任といえます。

下のポストをされた方は、無料講座を受講した際、竹田先生の声に好印象を持たれたようです。

アガルートの無料体験終了!竹田先生の声けっこうすき🥺2022年度通信教育受けるならアガルートにしようという気持ちが固まりつつある。

— ちぃさん@簿記2級勉強中 (@pivovo0721) September 6, 2021

もちろん、 講師との相性は人それぞれなので、実際の講義を視聴して口コミが正しいか判断してください。

♦総合講義:労働基準法サンプル

動画関連テキスト

労働基準法 第1章「総則」

直前対策が不要ならば「基礎講義&総合講義」がオススメ

今回ご紹介している中上級カリキュラム/ライトですが、中上級総合講義にいくつかの直前対策講座を加えたカリキュラムとなっています。

受験生Cさん

受験生Cさん直前対策はアガルートで受講せずに、直前期になってから考えたい。

と思われている方には、アガルートのスタンダード講義である「基礎講座&総合講義」がオススメです。

価格は87,780円(税込)で、中上級カリキュラム/ライト(195,800円)よりも半値以下ですし、総合講義の動画時間も中上級カリキュラム/ライトよりも長い148時間となっています。

下の動画は「2024年向け入門総合カリキュラム」のガイダンスですが、総合講義についても解説されています。動画をクリックしますと総合講義の箇所から再生されますので、受講を検討されている方は一度ご覧ください。

フォーサイトの講義時間とテキストについて

バリューセット2の講義時間は、約101時間とそれほど長くありません。

なぜならば、フォーサイトは「合格点主義」を謳っており、合格するために「必要な知識」のみを学ぶスタイルだからです。

必要な知識とはなんぞや?

と読者の方は思われたでしょうが、フォーサイトがいう必要な知識とは、「テキスト分析・改訂システム(下記参照)」によって抽出された重要度の高い論点のことです。

テキスト分析・改訂システムの仕組み

- 本試験終了後、システムに本試験問題を入力

- テキストの記述の順に各選択肢を並び替えて整理

- システムにより出題傾向を選択肢ごとに分析

- 分析結果をもとにテキストを改訂

フォーサイト社労士通信講座ホームページより引用

上記の分析により、出題頻度が高い論点だけがテキストに掲載されます。こうしたスタイルをフォーサイトは「合格点主義」と謳っているのです。

下のポストをされた方は、テキスト分析・改訂システムにより作成されたテキストを精読し、「フォーサイトのテキストの凄さがわかる!」と評価されています。

今日は1日かけて健保のテキスト精読。

日付を見ると3ヶ月に一回読んでる。

4回転しか出来なかったな。

改めて読んでみるとフォーサイトのテキストの凄さがわかる!

「あ、あれもこれも、過去問で見たやつ!」ってなる。

これ、今だからわかるようになったんだよね。#社労士試験 #シャロ勉合宿 pic.twitter.com/3tH7t6Vbu6— フルハーネス2丁掛おばちゃん2023【season2】 (@obachango) August 22, 2022

フォーサイトのテキストは「合格点主義」を謳うだけあり、重要ポイントがわかりやすく示されています。

重要ポイントは次のように区分され、受講生が一目でわかるように示しているのです。

- 超重要Aゾーン

- 重要Bゾーン

- 必須Cゾーン

上記の重要ポイントに加えて、フルカラーの強みを活かし、重要な語句を赤(必ず選択式対策が必要)と青(重要な語句)、さらには太字(注意すべき表現)に分けていますから、読む方の記憶にも残ります。

下のポストの方は、テキスト画像をアップされています。ご覧のようにテキストには十分な余白があるので、余白に注釈を書き込めば「オリジナルテキスト」を作り上げることもできます。

社労士の勉強をしています。

もうすぐ 徴収法のテキスト一周目を読み終わります。フォーサイトで、学習しています。次は、健保にはいります。 #シャロ勉 #社労士試験 #社労士 #フォーサイト pic.twitter.com/gycbszoP4j— rinrin (@nijiiro_rinrin) February 7, 2022

フォーサイトは講義も「合格点主義」に基づいていますので、重要論点を中心に解説されます。

フォーサイト社労士通信講座のメイン講師は、丁寧な語り口で受講生からとても人気がある二神大貴先生です。

下のポストをされた方は、難解な論点(国民年金法の「繰上げ受給」)を二神先生が丁寧に説明してくれたと評価しています。

今日も皆さんお疲れ様でした😊

今日は国民年金法の第4章を終わらせました🙌

二神先生がいつもより、ゆっくり丁寧に繰上げについて説明していたので、苦手意識を持たずに1周できた気がする!!

明日は大掃除2時間やるので、それ以外で復習、チェックテスト、第5章を進めます💪

— Saya (@sharosaya) December 29, 2020

下のポストをされた方は、「eライブスタディ(後述します)」のアーカイブを見て、二神先生の丁寧な説明に好印象を持ったようです。

フォーサイト二神先生のeライブスタディ丁寧な説明で、なおかつ聞きやすくって良いなあ😊

大原継続かフォーサイトに切り替えるか悩みどころ😅#シャロ勉— かずや (@VWLbW5nIpEAGFkh) September 3, 2021

ちなみに二神先生ご自身もXのアカウントをお持ちで、日々受験生に発信されています。

特に投稿機能を使って出題されている一問一答は、すべての受験生に役立ちますので、一度ご覧ください。

社労士24の講義時間とテキストについて

社労士24の講義時間は、その名の通り24時間です。

「なぜ24時間なのか?」

その問いを端的に答えると「時間的制約のある方に合格して頂きたい」というコンセプトに基づいて24時間に設定したようです。

また、社労士24は「社労士試験に短期間&短時間で合格する」ための講座と位置づけられています。

「短期間&短時間での合格」を実現するため、次の特徴の講義が、受講生に提供されています。

- チャプターを細分化し、苦手項目のみピックアップが可能。

- 1つのチャプターは3~15分で視聴できる。

- 充実なアウトプット訓練を可能にする教材群を提供。

- 1.5倍速で全科目16時間なので高速回転が可能。

- 講義が24時間で完結するので、その分をアウトプットに充てられる。

「3.」のアウトプット訓練を可能にする教材郡については、後ほどお伝えしますが、「3.」以外の特徴については、下のサンプル講義(再生時間8:41)から伺い知ることができます。

講義動画にはテキスト(図解等)が表示されますので、手元にテキストがなくても学習できます。

下のポストをされた方は「歯磨きや食事等の隙間時間」にも講義を視聴しているようです。

社労士24の中でも健康保険法のレクチャーが一番好きだったりします。全体のボリュームは大きくても、それぞれの章は細切れなんで、歯磨きや食事等の隙間時間に視聴し易いからです。

後、金沢先生の高額療養費の語呂合わせがしょうもなくふざけているところも🤣— Chaka@社労士試験猛勉強中🤣 (@Chaka_sharoshi) February 6, 2023

社労士24の講義は、視聴中にテキストをめくる必要はないですから、再生速度を速めても十分に学習できるのも特徴です。

社労士M

社労士M隙間時間(短時間)での学習に関しては、脳科学者の茂木健一郎さんが「タイムプレッシャー法」と銘打ち、自身のYouTube動画でその効果を説いています。

下にその動画を貼りましたので、一度ご覧になってください。

ここからは、社労士24で使用するテキストについてお伝えします。

社労士24で使用するテキストは「レクチャーテキスト」と呼ばれており、その特徴はとても薄いということです。

資格の大原が提供する通常のテキストと比較しますと、レクチャーテキストのページ数は3分の1程度しかありません。

下のポストをご覧頂きますと、レクチャーテキストがいかに薄いのかがわかります。

#社労士24 の労基届きました。

レクチャーテキストが問題集より薄くてビックリ。頑張ります。 pic.twitter.com/1EvQ0Ezymg

— あずねこ@7N4NXK / ちばYH27 (@7n4nxk) October 4, 2020

受験生Cさん

受験生Cさん社労士試験の学習範囲はとても広いのに、テキストが薄くて本当に大丈夫なのでしょうか?

このような不安に駆られる方も少なくないでしょう。

そこで不安な方にご覧いただきたいのが、レクチャーテキストの中身です。

下のポストは、社労士24の担当講師である金沢博憲先生のものですが、ポスト内にあるリンクをクリックしますと、レクチャーテキストのサンプルがご覧になれます。

#社労士24 のテキストは、社労士24専用のレクチャーテキストです。

科目別に用意しております。見本(PDF)はこちらです。https://t.co/67gcDX8kk8

製本されたテキストを送付するほか、WEB上でも”デジタルテキスト”を閲覧いただけます。

— 時間の達人 社労士試験/金沢博憲/社労士24/資格の大原 (@Sharoushi24) August 28, 2021

サンプルをご覧いただきますと、多くの図解を交えて、重要事項を簡潔にまとめてあるのが分かります。

しかも余白が多いので、テキストに記載されていない細かな論点を、インターネットなどで検索して書き込むことができます。

社労士24を受講して合格された方の多くは、レクチャーテキストの余白に書き込みをして、オリジナルテキストにカスタマイズしたようです。

下のポストをされた方は、レクチャーテキストが真っ黒になってしまうほど書き込みをしたと呟かれています。

社労士24レクチャーテキストが書き込みすぎて真っ黒になってしまったのでよめわか社労士を購入しました✌(´>ω<`)✌

レクチャーテキストは最重要項目のみ書き込みするようにします!!

金沢先生の解説が分かりやすすぎて書き込みきれなくなってしまいました!笑笑 pic.twitter.com/BmZ1v21Bq3— たまこ@麻紀5ヵ年成長記録3年目! (@tamako_saku) November 26, 2020

ちなみに、インターネットを使って調べることに抵抗がある方は、市販の基本テキスト等をサブテキストとして使うのも良いかもしれません。

効率的なサブテキストの使い方として、例えば、レクチャーテキストの余白に「詳しい図解は○○テキストの○○ページにあり」と書き込み(注釈)してリンクさせる方法があります。

下のポストをされた方は、サブテキストにTACの「よくわかる社労士合格テキスト」を使用されているようです。

安衛法テキスト売ってた!

しかし本編だけで212ページもあるんだがこんなボリュームある科目だっけ…?安衛法に関しては社労士24をメイン、このテキストをサブにしてサラッと流す感じが良さげかな? pic.twitter.com/AtIeYYW6nP

— じょんさん (@VTZlCBDmRwBSN9N) October 13, 2022

TACの「よくわかる社労士合格テキスト」は、受験生にも人気の市販テキストです。科目別に発売されていますから、適宜必要に応じて購入しても良いでしょう。

スタディングの講義時間とテキストについて

スタディングの講義時間は約156時間で、通信講座としてはそこそこ長い時間となっています。

スタディングの社労士講座は、過去50年の本試験を緻密に分析して「繰り返し問われる知識」と「無視すべきノイズ知識」を取捨選択した上で、繰り返し問われる知識だけをテキストに落とし込んでいます。

担当講師の早苗俊博先生は、この手法を「過去問50年分のエビデンス理論」と呼び、講座の特徴として謳っているのです(詳細は下記参照)。

過去問50年分のエビデンス理論について

多くの受験生が検討する過去問は7年分または10年分ですが、実はこれだけでは合格に必要な知識を確実に押さえることができず、まさに「1点に泣き不合格」という結果の恐れを排除できません。

本当は、過去問を50年分検討して初めて「繰り返し問われる知識」と「無視すべきノイズ知識」を見極められるようになります。

しかし、現実にはほとんどの受験生が過去問50年分を解き切れないでしょう。

そこで、皆さんに代わって私が50年分の過去問を徹底的に分析し、モレなく、ムラなく、解くべき過去問とその知識のエッセンスを抽出しました。

だからこそ、私は「あえてやらないところ」を明確にできます。

私は、講座では「出ちゃった場合の保険」をかけません。

本音を言えば、講師の立場からすると少しでも出題可能性がある知識はすべて講座に盛り込んだ方が安心です。

しかし、それでは講座のボリュームが大きくなり受講時間が長くなり、その結果、 受講生の皆様は消化不良に陥りやすくなります。

だからこそ、このスタディングの社労士講座では、出るところだけを最小限の範囲で押さえていただきたいのです。そして、これこそが短期合格に何より必要なことです。

私は過去50年分の過去問を徹底的に分析したからこそ、やらなくていいものをきちんと外すことができ、短期合格のための必要最小限の講座を開発できたと自信を持って申し上げられます。

スタディング社会保険労務士講座「講師メッセージ」より引用

分析している期間は50年と長いですが「無視すべきノイズ知識」をしっかりと排除しているので、基本講座は約124時間にまで圧縮できています。

ただし、1つのレッスンで10分以内の講義もあれば、30分近くの講義もあるので、レッスンによってはスキマ時間に視聴できないこともあるでしょう。

社労士M

社労士M労災保険法「遺族(補償)給付」のレッスン(動画講義)は25:19ですが、1.5倍速にすればスキマ時間でも十分視聴できますね。

下のポストをされた方は、スタディングの動画講義を「集中して聞いた」ことで、問題集が普通に解けるようになったと評価されています。スキマ時間でも、「ながら」で聴くより「集中」して聴くことで、学習効果が上がるのです。

スタディングの動画講義とかこれまで別のことしながら聞き流してたけど、ちゃんと集中して聞いたら、動画直後のスマート問題集とか普通に解けるようになった。時短とかタイパとか気にしないで講義も集中して聞こう。とりあえず今日で労働科目終わった。

— ドレッド@R5社労士初受験 (@jugedred) January 28, 2023

早苗先生の講義を体験したい方には、無料登録をおすすめします。

無料登録された方には、講義の視聴だけではなく「ビジュアル整理頻出論点表」もダウンロードできます。

スタディングで使用するテキストは、WEBで配信されます。

WEBテキストですから、防水機能の備わったスマートフォンやタブレットで閲覧すれば、入浴中でも学習することが可能です。

下のポストをされた方は、WEBテキストを入浴中にスマートフォンで見れることが便利であると評価されています。

昨年社労士24使って、今年はスタディングにしました。

スタディング安すぎて不安でしたが、僕にはすごく合ってます。

家でダウンロードしてスキマ時間に動画を見るとか、テキストもスマホに入ってるので入浴中にやるとか、何かと便利です。

もしだめだと来年割引あるし、合格したら一万円もらえます😊— としお@The一般的なアラフィフ男子 (@Notes_of_SelfPJ) October 21, 2022

また、製本されたテキストですと、読みたいページを探してめくる手間がありますが、WEBテキストならば「AI検索」するだけで学びたいページが表示されます。

このような機能を活用すれば、学習も捗り、スキマ時間でも十分な学習知識が得られるでしょう。

下のポストは、中小企業診断士の受験生のものですが、スタディングのAI検索は「苦手項目を潰す(再学習する)には最高の機能」と評価されています。

スタディングのAI検索機能使ったこと無かったけど、範囲を一通り終えた後に苦手項目重点で潰すには最高の機能じゃないですか。

なんだかんだスタディング凄い優秀。

もしまた他の資格勉強することがあればまたスタディング使うと思う。 pic.twitter.com/5DO4Sk0ttK— Hibiki613@中小企業診断士受験予定 (@tototomamanan) June 14, 2022

WEBテキストにはAI検索の他に「暗記ツール」機能があります。

下の画像は、私がスタディングに登録して使用しているWEBテキストです。画面の右上にある「暗記ツール」をONにしますと、掲載されている文字が赤色のマーカーで隠れます。

出典:スタディング社会保険労務士講座「WEBテキスト」

暗記マーカーは、条文など重要論点の暗記はもちろん、選択式対策にも利用できます。

また、画像をご覧いただくとわかりますように、WEBテキストはフルカラー仕様なので、図解がとても見やすいのです。

なお、スタディングでは製本されたテキスト(冊子版オプション)が発売されています。

インターネットを利用してテキストを読むことに抵抗がある方は、製本テキストの購入も検討してみしょう。

ただし、購入には別途費用が必要となり、全コースで使用する基本講座用のテキストは29,800円です。

製本テキストは白黒印刷で、WEBテキストのようにフルカラーではありません。

アウトプット学習の比較~スタディングはAIを活用した問題演習を提供~

下の表は、4つの講座のアウトプット学習を比較したものです。

| スクール名 | アウトプット教材 | 教材の内容 | アウトプット用講義 |

アガルートアカデミー |

|

|

肢別過去問集を基にした講義はございません。 |

|

|

|

過去問講座 |

|

|

|

問題集を基にした講義はございません。 |

|

|

3つの問題集はWEBで利用します。 | 問題集を基にした講義はございません。 |

アガルートのアウトプット学習について

アガルート中上級カリキュラムのアウトプット学習は、中上級総合講義に付属されている「過去問集(肢別)」と「オリジナル問題集(肢別)」でおこないます。

過去問集は、一問一答形式の左右見開きなので、問題を解いてすぐに解説が見れます。この過去問集を繰り返し解くことで、総合講義で学んだ知識の定着を図ることができるのです。

アガルート社労士試験講座のパンフレット(下の画像)には、過去問集の特徴が掲載されていますので、クリックしてご覧ください。

出典:アガルートアカデミー社労士試験講座

下のポストで、テキストと過去問集(表題は「過去問テキスト」)の画像がご覧になれます。分厚いテキストと比較して過去問集はさほどボリュームはありません。実際に覚えるべき論点は過去問集に集約されているのでしょう。

アガルートの社労士テキストと過去問が届きました📦労基から健保まで

労基は巻末目次入れて452ページもある💦分かってはいたがページ数の多さに、心折れそうに😅

パラってめくると、演習問題も区切りで入ってる。

今日から取り組みます🔥

#社労士勉強

#アガルート pic.twitter.com/M78e35VMvi— だんだん@社労士勉強中 (@Morotaaan) January 15, 2023

ちなみに私個人の意見ですが、どう考えても分厚いテキストを全て覚えることは不可能です。

なので動画講義で学んだ内容を過去問集で試し、不明な箇所だけをテキストに戻って確認するのがベストな学習法かもしれません。

社労士M

社労士M肢別過去問集の解説講義は用意されていませんので、解いた問題を動画で確認したい場合は、総合講義の該当チャプターを再生するしかありません。

フォーサイトのアウトプット学習について

フォーサイトで使用する問題集は、過去問題集です。

過去問題集もテキストと同様「合格点主義」に基づいてつくられていますから、合格するために充分なボリュームの問題数となっています。

過去問題集は、一問一答形式で掲載されていて、左右見開きのつくりですから、解答後すぐに解説を確認することができます。

また、テキストとリンクしていますから、重要論点を理解する上では欠かすことができません。

テキストの内容を理解する上で、問題集は欠かせないツールでした。問題を解くことで分かってくることも多く、何度も反復して取り組みましたね。

その際には一つひとつの選択肢について、正誤だけではなく「どこが違うのか」を意識してしっかりと根拠を言えるようになるまでやり込みました。

テキストと問題集の併用でしっかりと“解く力”が養われていたので、試験本番でも比較的動じることなく落ち着いて解き進めることが出来たと思います。

フォーサイトホームページ「合格者の声」より引用

社労士M

社労士Mある合格者の方は、過去問題集を論拠がいえるようになるまでやり込んだとお話されています。

重要論点を過去問題集「で」覚えた感じですね。

上記「合格者の声」の方のように、過去問題集を繰り返し解くことで、学習知識を過去問「で」覚えることができます。

過去問「で」覚える場合、合格者の方がいわれるように「しっかりと根拠を言えるようになるまでやり込む」ことが重要です。「根拠を言える」ということは、知識が定着していることの証ですから。

過去問「で」覚える重要性については、二神先生もお話されています。くわしくは、下のYouTube動画をご覧ください。

フォーサイトが提供する過去問題集の特徴は、下のYouTube動画をご覧ください。

過去問題集に対応した講義は、過去問講座で学ぶことができます。

講義は、動画で約25時間もありますから、問題の解説だけではなく解き方も学ぶことができるのです。

下のポストをされた方は、過去問講座の解説がかなりわかりやすくフォーサイトにして良かったと評価されています。

フォーサイト行政書士の過去問講座は解説文をただ読み上げるだけで正直微妙だったけど、社労士の方はかなりわかりやすい🕺🕺

テキストはわかりやすいし、Eラーニングも充実してるしフォーサイトにして本当に良かった🙆♂️

— みち@社労士2022受験生 (@michigyosho) January 24, 2022

社労士M

社労士M過去問講座で解き方を学べるのもフォーサイトの魅力ですね。

過去問講座の受講生には、各科目の過去問題集とは別に「予想問題集(全4冊)」が付属しています。

過去問だけではカバーできない論点を予想問題集を解いて覚えることができるのです。

下のポストをされた方は、予想問題集は「分量少なめで直前期でも他教材の合間にクルクル回せる」と評価されています。

6月に入ると、フォーサイトの過去問講座を受講されてる方には『予想問題集』が届きます。分量も少なめなのでこの直前期でも他教材の合間にクルクル回せます👍問題集が届くまでに、チェックテストや確認テストの再確認をしておくのもオススメです😊

— 京@人生を楽しむ✨ (@pnishtuti) May 20, 2022

その他のアウトプット教材には、確認テストとチェックテストがありますが、詳細は「デジタルコンテンツの比較」の中でお伝えします。

社労士24のアウトプット学習について

社労士24のアウトプット教材は、次の2つです。

- 選択式トレーニング問題集(9冊)

- 択一式トレーニング問題集(10冊)

この問題集は、資格の大原の通信・通学制社労士講座(コース講座)で使用される問題集と同じで、レクチャーテキストとは違いかなりボリュームがあります。

下のポスト(画像)をご覧になりますと、レクチャーテキストと比較して、かなりのボリュームであることがわかるはずです。

2021年向けの社労士24の教材が届いたぞー!😆

まずは労基法から!

トレ問も真新しい…

今度はコーヒーこぼさないようにしなきゃ🤣カラダの一部が不自由になってしまったので、

頭を使って世の中をより良くしたいという夢があります✨

よっしゃやるぞやるぞー!💪🏻#社労士24 #シャロ勉 #資格の大原 pic.twitter.com/bBimP6Az2X— カッチィ♨️サウナと旅と社労士受験と。 (@wineyes07) August 21, 2020

トレーニング問題集を抜かりなく繰り返すことで、通学・通信制の受講生と同じレベルに到達することも可能でしょう。

出題形式ですが、選択式トレーニング問題集は、本試験と同じ形式ですが「労働保険徴収法」科目の問題集は提供されないそうです。

択一式トレーニング問題集は一問一答形式で、レクチャーテキストに対応しています。

一問一答形式ですから、講義・テキストで得た知識の定着が図れます。

トレーニング問題集は、見開きの左ページに問題、右ページに解答・解説という構成で、使い勝手の良い問題集といえるでしょう。

下のポストをされた方は、問題集右のページにレクチャーテキストの該当部分をコピーして貼付しています。これにより、テキストに戻らず問題集だけで学習を進めることができるのです。

すでに来年の試験に向けて頑張る方へ!

2年前 #社労士試験 に合格したときのトレ問。

1〜2年目は通学、3年目は #社労士24 にしました。

社労士24のテキストを全部コピーしてトレ問に貼付!書き込みも付箋メモもいっぱいです!

トレ問10回以上!

やれば結果は必ずついてきます#社会保険労務士 pic.twitter.com/Ml9s97e24F— 田中 和美⭐︎社会保険労務士 (@unp6mAInsg56ChF) August 24, 2020

社労士M

社労士M2つのトレーニング問題集は、通学・通信受講生も使用しているものですから、その利点を活かすために、問題集をカスタマイズしてオリジナルテキスト化するのもアリですね。

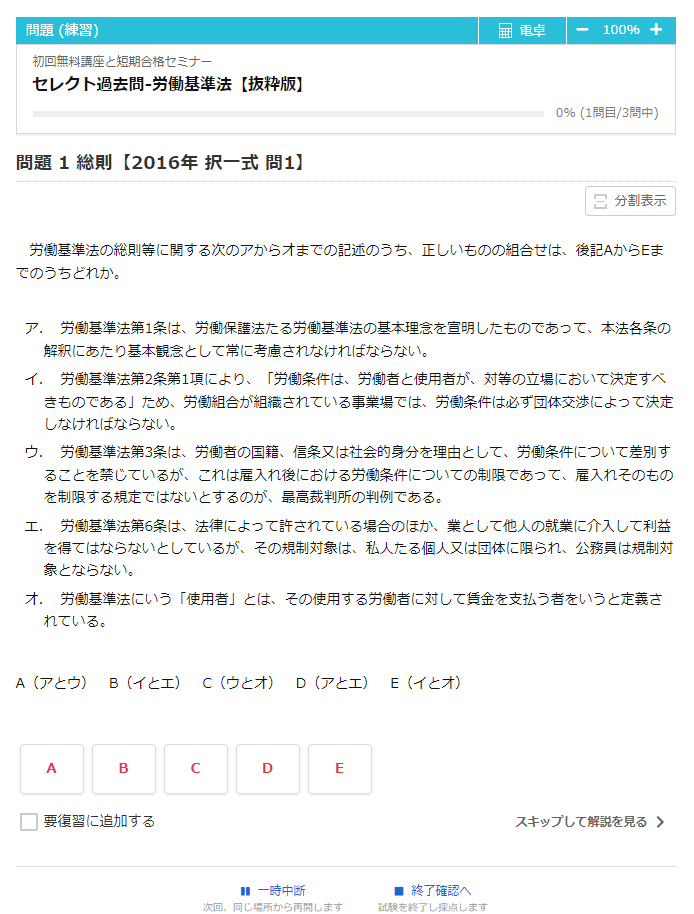

スタディングのアウトプット学習について

スタディングは「スマート問題集」と「セレクト過去問集」そして「選択式ポイント問題集」の3種類の問題集が用意されています。

基本講座に対応しているのがスマート問題集(1763問)で、一問一答形式です。この問題集は、復習したい問題を「チェック」できるので、チェックした問題をまとめて解くことができます。

下の画像が、実際のスマート問題集です。○×の下にある「要復習に追加する」をチェックしておけば、後でまとめて解くことが可能です。

出典:スタディング社会保険労務士講座

「セレクト過去問集」(163問)は、出題頻度の高い論点を厳選した問題集で、出題形式は、本試験と同様に5肢択一となっています。

問題は論点別に掲載されているので、自身の苦手なテーマ(論点)を把握することができるでしょう。

下の画像は、実際のセレクト過去問集です。出題形式が本試験と同じ5肢択一であることがわかります。

出典:スタディング社会保険労務士講座

2つの問題集には3つのモードがあり、ご自身の進捗状況(学習レベル)に合わせて解くことができます。

- 練習モード

解くごとに解答が表示される - 本番モード

一定数の問題を解くまで解答は表示されず、本番のように時間制限を設定することができる - 復習モード

上記2つのモードで間違えた問題や「要復習に追加」した問題だけを解くことができる

下のポストをされた方は、スタディングの演習問題が良問であると評価されています。

Twitter界ではマイナーですが、スタディグの早苗先生の講義はすっごくわかりやすいし、今回の試験もドンピシャで的中させてきましたよ!

演習問題も良問だし、答練とか合わせると3000肢ぐらいあるんではないかと思います🙆♀️

スタディングの中に勉強仲間もたくさんいるので覗いてみてください!!— karry chan (@yumikojima1218) August 31, 2022

「選択式ポイント問題集」(410問)は、50年分の過去問分析を根拠に、講師が条文をピックアップして「ここだけは覚えておきたい」という箇所を穴埋め問題にしてあります。

この問題集を繰り返し解くことにより、覚えるべき条文のキーワードや数字を定着させることができるでしょう。

ここまで紹介した3つの問題集は、自動採点してくれますし、間違えた問題は「問題横断復習機能」を使って再び解くことができるので、とても便利です。

「問題横断復習機能」とは

【苦手問題だけを集めて集中的に学べる】

得点力をアップさせるコツのひとつに「苦手問題の克服」があります。問題横断復習機能を使えば、受講中に間違えた問題や、「要復習」にチェックした問題だけを選んでまとめて復習することができます。【試験直前対策に最適】

問題練習する範囲をカスタマイズでき、科目や不安なテーマに絞り込んで復習ができます。また出題は難しい問題順(正答率の低い順)や解答日時が新しい順など、複数選ぶことができます。試験直前期など、優先順位をつけて復習したいときにも便利です。スタディングホームページより引用

社労士M

社労士M「問題横断復習機能」を使えば、なかなか理解できない科目や論点を重点的に解くことができますから、直前期には重宝しますね。

スケジュールを比較~フォーサイトの直前対策は7月下旬から開始~

下の表は、各スクールの配信(発送)スケジュールと直前対策の開始時期です。

| スクール | 配信(発送)スケジュール | 直前対策の開始時期 |

|

8月中旬~翌年3月中旬 | 翌年5月中旬~ |

|

8月下旬~翌年4月中旬 | 翌年7月下旬~ |

|

8月下旬~翌年4月中旬 | 翌年6月上旬~ |

|

7月下旬~翌年3月上旬 | 翌年4月上旬(総まとめ講座)~ |

ここからは、各コースのスケジュールについて見ていきましょう。

アガルート演習総合ライトカリキュラム

アガルートの中上級カリキュラムでは、下図のような学習スケジュール(2024年合格目標)が推奨されています。

出典:アガルートアカデミー社労士講座ホームページ

学習スケジュールに沿いますと、新年から中上級カリキュラム/ライトを始めた場合、1月~5月までの間に総合講義(約100時間)を終わらせなければならず、かつアウトプット中心のカリキュラムですから、「ジグザグ学習」を繰り返すにはタイトなスケジュールを組む必要があります。

学習時間の確保が難しい方は、比較的理解しているところを倍速で視聴するなどの工夫が必要です。

タイトなスケジュールにならないためには、遅くても試験前年の12月には受講を開始すべきでしょう。

中上級カリキュラムの詳細については、下のガイダンス動画で竹田篤史先生が解説されています。受講を検討されている方は、一度ご覧ください。

アガルートの直前対策は、下の参考記事で詳しくお伝えしています。詳細は、リンクをクリックしてご覧ください(該当するページに直接移動します)。

フォーサイトバリューセット2

フォーサイトの社労士通信講座は、下図のスケジュール(2024年)が推奨されています。

出典:フォーサイト社労士通信講座ホームページ

フォーサイトは上図のスケジュールでも、最短5ヵ月で合格が目指せると謳っています。

それには理由があり、フォーサイトは「合格点主義」ですから、講義時間が約101時間と他のスクールに比べて短く、短期学習が可能なのです。

学習経験者ならば、3月の中旬から学習を始めても「バリューセット2」をこなすのは十分に可能でしょう。

特に本試験において、択一式総得点が合格基準点を超えるような経験者(上級者)ならば、5ヵ月で合格を目指すことは不可能ではありません。

ただし、本試験で合格基準点をかなり下回った方(例えば択一式試験の総得点が35点未満のような方)は、短期間でフォーサイトの講座に取り組むには無理があると思います。

学習経験の乏しい方は、遅くとも試験年の1月までに受講開始することをおすすめします。

社労士M

社労士M余談になりますが、私が社労士試験に合格した時は、試験年の4月から学習(独学)をスタートしました。

なのでフォーサイトの謳っている最短の学習期間は、決して大げさではないと思っています。

当ブログでは、フォーサイト社労士通信講座でスピード合格ができるのか否かを考察しています。受講を検討されている方は、一度ご覧ください。

ところでスケジュールの中に「eライブスタディ」とありますが、これは月2~3回程度でおこなわれるライブ配信講義のことです。

eライブスタディは、視聴者が講師へ質問ができたり、講師が出題する問題をリアルタイムで解答できるなど、教室で学んでいるような体験ができます。

eライブスタディの様子は、下のYouTube動画(アーカイブ)でご覧になれます。受講を検討されている方は一度ご覧ください。

フォーサイトの直前対策講座は、開始時期が7月下旬なので、本試験日までの学習期間はわずか1ヵ月程度しかありません。

そのため、直前期に学習時間の確保が難しい方は、他のスクールの直前対策を検討するしかないでしょう。

または、直前対策講座がセットされていない「バリューセット1」を受講して、直前対策は他のスクールを利用する方法もあります。

フォーサイトの直前対策も、下の参考記事でお伝えしています。詳細はリンクをクリックしてご覧ください(該当するページに直接移動します)。

社労士24+直前対策

2024年版の社労士24では、下のスケジュールで講義が配信されます。

| 労働基準法 | 2023年8月28日 |

| 労働安全衛生法 | 2023年9月25日 |

| 労働者災害補償保険法 | 2023年10月30日 |

| 雇用保険法 | 2023年11月27日 |

| 徴収法 | 2023年12月18日 |

| 労働一般 | 2024年1月9日 |

| 健康保険法 | 2024年1月29日 |

| 国民年金法 | 2024年2月26日 |

| 厚生年金保険法 | 2024年3月25日 |

| 社会一般 | 2024年4月8日 |

社労士24は、講義と2回目の中間テスト(Webテスト「社会保険編」)が終わると、6月1日より順次、直前対策講義が配信されます(下のスケジュールをご参照ください)。

| 労働経済・厚生労働白書まとめ講義 | 2024年6月1日 |

| 法改正改訂レクチャー | 2024年6月8日 |

| 法改正まとめ講義 | 2024年6月8日 |

| 択一式直前対策演習 | 2024年6月15日 |

| 選択式直前対策演習 | 2024年7月6日 |

| 全国統一公開模擬試験Ⅰ | 2024年7月1日 |

| 全国統一公開模擬試験Ⅱ | 2024年7月22日 |

| 直前総合演習 | 2024年7月22日 |

直前対策講座は、インプット講義4回と直前対策演習10回、そして公開模試2回の全16回で構成されています(社労士24に含まれる「法改正改訂レクチャー」は、直前対策講座の回数から除いています)。

労働経済・厚生労働白書まとめ講義は、1冊のテキストを基に2回の講義がおこなわれます。

テキストの巻末には、選択式と択一式の予想問題が掲載されているので、知識の定着に役立つでしょう。

下のYouTube動画は、労働経済・厚生労働白書まとめ講義のサンプルです。講義は1回につき3部構成となっており、統計の学習だけではなく、労務管理も学べます。

法改正まとめ講義も、1冊のテキストを基に2回の講義がおこなわれ、白書まとめ講義と同じく巻末には予想問題が掲載されています。

下のYouTube動画は、法改正まとめ講義のサンプルです。網羅性のある内容を1時間で講義していきます(サンプルは講義の一部を抜粋)。

3つの直前対策演習では、演習問題の解説が配信されます。ただし演習問題の一部のみの解説なので、解説されない問題はレクチャーテキストで確認してください。

下のYouTube動画は選択式直前対策演習(解説)のサンプルです。寄宿舎規則で同意のいらない事項と、安全衛生改善計画について解説しています。

社労士M

社労士M直前対策も「社労士24」と同じく簡潔かつスピーディーな内容になっていますね。

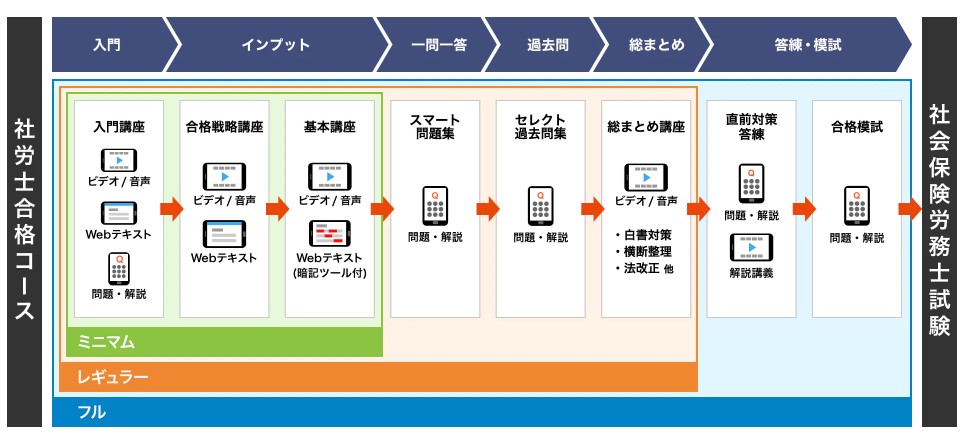

スタディングレギュラー

スタディングの社労士講座では、下図のスケジュールが推奨されています。

出典:スタディング社会保険労務士講座

7月下旬から配信される入門講座を皮切りに、インプット⇒一問一答⇒過去問と進めて、総まとめで本試験で得点する力を身に付けます。ただしスマート問題集は、WEBテキストに対応しているので、インプット期に並行して使用します。

スマート問題集は、基本講座で学んだ知識の定着が図れますので、講義を視聴した後、間を置かずに解いてみましょう。

問題を解き、うろ覚えだった箇所はWEBテキストに戻って確認し、必要に応じて暗記ツールを使用して知識を固めていきます。

社労士M

社労士M基本講座の講義時間(約124時間)から考えますと、レギュラーコースは遅くても試験前年の12月までに始めるべきでしょうね。

基本講座とスマート問題集により、知識の定着を図りましたら、出題形式が本試験と同じセレクト過去問集で、実戦力を身に付けます。

すでにお伝えしましたが「本番モード」は、制限時間を設定できますので、直前期には本試験対策にも役立ちます。

ただし、各科目にリリーススケジュールがあることを注意しなければなりません。

2024年合格目標のリリーススケジュールは、試験前年の7月から配信が始まり、3月20日に全10科目の配信が完了します。

レギュラーコースで直前対策の位置づけとなる総まとめ講座は、4月下旬から順次配信され、最後に「法改正」に関する講義が配信(6月下旬予定)されます。

2024年版「総まとめ講座」の配信スケジュールは次のとおりです。

| 講義 | リリース(配信)予定日 |

| 労務管理 | 4月10日 |

| 社会保障制度 | 4月20日 |

| 計算事例対策 | 4月20日 |

| 横断整理 | 5月10日 |

| 白書・統計 | 6月10日 |

| 判例学習 | 6月20日 |

| 法改正 | 6月30日 |

社労士M

社労士M総まとめ講座の中には、「計算事例対策」や「判例学習」といった講義があるので、他のスクールの直前対策と比較しても秀逸なラインアップと評価できます。

「横断整理」は、基礎講座の復習としての位置づけにもなっています。基礎講座で学んだ知識を再確認する際は、「本番モード」でセレクト過去問集を解きつつ、同時に横断整理に取りかかるのが良いでしょう。

下のツイートの方は、総まとめ講座は多くの直前対策が受講できる上に、受講料が安いと評価されている方がいます。

スタディングの社労士気になってきた。紙の必要ないし、安い。白書・法改正・横断整理も込み。もし足りないなら、市販の買えばいいし。何よりいろいろな会社のサービスを使ってみたい。

— はいあぞ (@wvhaship) November 10, 2020

【追記】ラストスパート講座

2023年(令和5年)5月18日にリリースされた「ラストスパート講座」をご紹介します。

ラストスパート講座で受講できる講座は、次の4つです。

| 講座名 | 講義時間およびテキスト | 価格 | その他 |

| 選択式解法講座 |

|

5,500円 | 「解法講座」ですが、問題演習はありません |

| 労働安全衛生法 最後の100分講座 |

|

5,500円 | 講義のスライドとWebテストは「基本講座」から抜粋したものです |

| 労働保険徴収法 最後の100分講座 |

|

5,500円 | 講義のスライドとWebテストは「基本講座」から抜粋したものです |

| 3コースセット | 上記の講座をセットしたものです | 12,800円 |

ラストスパート講座の詳細は、当ブログ(下の参考記事)でご覧になれます。受講を検討されている方は、一度ご覧ください。

デジタルコンテンツの比較~フォーサイトはeラーニングですべての教材が視聴・利用できる~

下の表は、各スクールの視聴方法とアプリの有無等を比較したものです。

| スクール | 講義動画の視聴方法 | 講義動画のダウンロード有無 | eラーニング・アプリの有無等 |

|

ブラウザで視聴 | 音声のみ可 | なし |

|

ブラウザ・アプリ共に視聴可能 | ダウンロード可能 | ManaBun(マナブン) |

|

ブラウザ・アプリ共に視聴可能 | ダウンロード可能 | 合格Web |

|

ブラウザ・アプリ共に視聴可能 | ダウンロード可能 | STUDYingアプリ |

アガルートのコンテンツ

アガルートの社労士試験講座には、eラーニングとアプリは用意されていませんので、ブラウザで「マイページ」にログインして学習をおこないます。

マイページにログインしますと、受講中講座の「動画講義」と「テキスト」が視聴・閲覧できます(スキマ時間に学習する場合は、デバイスのブラウザからマイページにログインします)。

動画講義は0.5~3.0倍速まで調整可能で、また「しおり機能」により、再学習したい箇所をブックマークすることも可能です。

講義は音声のみのダウンロードなので、動画はオンライン時でなければ視聴できません。

フォーサイトのコンテンツ

フォーサイトの社労士通信講座では、講義の動画・音声、テキスト、問題演習をeラーニングシステムの「ManaBun」で視聴・閲覧できます。

動画はダウンロード可能ですから、外出先でも通信環境を気にすることなく学習できるのです。

動画のダウンロードは、ブラウザとManaBunアプリの両方でおこなえます。

ManaBunの詳細は、下のYouTube動画をご覧ください。

講義動画は、1単元15分以内で収録されているので、短いスキマ時間でも視聴可能です。

実際、平日にスキマ時間を使うことを意識したら、6時間も勉強できたという受講生もいます。

憲法過去問無事終了✨&民法2周め🍀

今日は平日ですが、隙間時間を使うことを意識したら6時間勉強できました😊

毎日これくらいちゃんとする気力と体力があればいいのですが…😅💦

明日も頑張るぞ!!😀#フォーサイト#行政書士— わたもち (@mocopuri36) March 16, 2020

社労士M

社労士Mスキマ時間での学習は、短い時間を区切って数をこなすので、途中に集中力が途切れる心配は少ないですね。

その他のManaBunで利用できる機能には、進捗管理があります。

進捗管理をすることで、進みの遅い科目・項目が素早く確認できます。そこを重点的に学習して遅れを取り戻すのです。

下のポストをご覧になりますと、ManaBunにより進捗率を確認している様子がわかります。遅れの確認だけではなく、重点的に取り組んだ科目も一目でわかるのです。

おはようございます!

8月3日(月) 4:02 起床です。今週も仕事がスタート。

どこかで年休を取って、学習時間を確保できるといいなぁ。予定してたスケジュールを昨日ようやくコンプリートしました。

社労士試験まで あと20日。頑張ります。#朝活 #早起きチャレンジ #社労士 #フォーサイト pic.twitter.com/Wc6hrZwT7k— マサ@1級FP & 社労士持ち (@Bqol_Masa) August 2, 2020

ここからは、テスト機能についてお伝えします。

確認テスト

ManaBunのアウトプット機能のひとつに、確認テストがあります。

確認テストは制限時間内に正誤(○×)判断をおこない、解答後に解説が表示されるコンテンツです。

1回のテストで20問が出題され、すべて解答すると「正答率」や「過去の得点履歴」を見ることができます。

下のポストをご覧になるとわかりますが、確認テストはテキストに対応していますので、テキストで得た知識の定着が図れます。

今日で国民年金法の講義2周目を完了。

明日確認テストを受けて、徴収法に戻る。マクロ経済スライドについて1回目より抵抗がなかったのはよかった。#シャロ勉#フォーサイト#社労士試験 pic.twitter.com/3zyOkL02eL

— 会社員 社労士2023受験 (@syaroshi202308) January 21, 2023

社労士M

社労士M確認テストをスタートする画面には、テキストのどの範囲から出題されているか表示されます。

復習が疎かになっている範囲にあえて挑むことで、理解度の確認にも役立つでしょう。

チェックテスト

ManaBunには、確認テストの他にチェックテストがあります。

チェックテストは、テキストの各章の学習が終了した際に、実力を「チェック」するために取り組むものです。

講義でインプットした内容を「本試験ではどのように出題されるのか」と体感できるのも、チェックテストの特徴といえます。

チェックテストも制限時間内に正誤(○×)判断をし、解答後に解説が表示されるコンテンツです。

ちなみにチェックテストは、基礎講座とバリューセットの受講生に限り、復習レコメンド(関連教材で復習する)機能が備わっています。

下のポストは、フォーサイトの二神先生のものですが、復習レコメンド機能を画像を添えてわかりやすく紹介しています。

フォーサイトのeラーニングシステムManabunが着実にパワーアップしています。Web上のチェックテストを解いた際、

・テキストの該当箇所のPDF

・関連する合格カード

・講義動画

を、その場で確認できるようになりました!#社労士試験 #復習レコメンド機能 #Manabun pic.twitter.com/D2dSPZKq0P— 二神大貴@フォーサイト社労士専任講師 (@foresight_sharo) December 15, 2022

この機能により、解答後直ちに関連教材で復習できますから、知識の定着には大いに役立つでしょう。

受講生からも、こうした機能向上を歓迎するポストが寄せられています。

マナブンのチェックテストに新しい機能が追加されていました。

関連教材が表示されたり、穴埋め問題があったり。

便利な機能ですね。#フォーサイト pic.twitter.com/t3N1tqj3mS— 猫太郎@2023年社労士勉強中 (@uWUqJjGvBm32nnW) December 15, 2022

社労士24のコンテンツ

社労士24の受講生は、資格の大原が提供する「合格Webアプリ」が利用できます。

合格Webアプリをお手持ちのデバイスにダウンロードしますと、社労士24の講義が視聴できる上に、動画のダウンロードも可能になります。

下のポストは、社労士24公式アカウントのものですが、合格Webアプリに動画をダウンロードする方法(詳細URL)を呟いています。

ダウンロードした動画にも倍速機能(最大2.0倍)を実装。

【合格Webアプリのダウンロード】

App Storeはコチラhttps://t.co/DOJocNPY55 …Google Playはコチラhttps://t.co/oqB1EP650W … pic.twitter.com/8zIRHEcLu9

— 時間の達人 社労士試験/金沢博憲/社労士24/資格の大原 (@Sharoushi24) September 4, 2018

社労士M

社労士Mダウンロードした動画も倍速再生が可能なので、わずかなスキマ時間にも視聴できますね。

しかも講義画面にはレクチャーテキストが表示されますから、手元にテキストは必要ありません。

ここからは、社労士24で利用できる「Webテスト」についてお伝えします。

社労士24では、各科目(7回)+中間テスト(2回)のWebテストが配信されます。

Webテストは本試験と同じ形式で出題されますので、レクチャーテキストとトレーニング問題集で定着させた知識を試すのには打って付けです。

Webテストは受けた時点での実力が確認できますから、各科目の学習が終わり次第、チャレンジしましょう。

中間テストは、労働編(労働4科目)と社会保険編(社会保険4科目)の2つが配信されます。

令和6年(2024年)試験向け講座では、前年の9月25日から試験年の4月22日までの間に順次、各科目(7回)+中間テスト(2回)が配信されるので、適宜受験して実力を把握してください。

下のポストをされた方は、Webテストの結果から今後の学習方法を模索しています。

労災と雇用保険の社労士24のWebテスト結果。

労災保険法はほぼ分かりませんでした。

体系図的なものを書き起こして覚える必要あるかも。問題数こなすだけで自然と覚えられるかな?

皆さんどうしてるのでしょうか?#社労士24#9フレーム pic.twitter.com/rfjWLbndjV— S-Science (@SScience3) December 13, 2020

こちらの方は、中間テスト(社会保険編)で好成績を収めたので、今後の学習方針を決めたようです。

Webテスト 中間テスト 社会保険

26/30(健保8/9 国年8/9 厚生7/9 社一3/3)

ようやく社労士24のカリキュラムを全て終えました

これからは高速回転と選択の1点をもぎ取ることを意識していきます

暗記メーカーで作った問題が結構いいのでもっと作ろう!#社労士24— 田中 研介 (@syaroushimezasu) June 30, 2022

スタディングのコンテンツ

フォーサイトの社労士講座では、講義の動画・音声、テキスト、問題演習をSTUDYingアプリで視聴・閲覧ができます。

動画は、STUDYingアプリにダウンロードできますので、通信環境に左右されることなく学習することが可能です。

下のポストをされた方は、アプリを起動してスマホだけで学習できるスタディングに好印象を抱いたようです。

社労士の講座どこにするか思案中。

今布団の中でスタディングのアプリをお試し。

スマホでできるこのスタイルがとてもいい感じ!#社労士試験

— SSRなオヤジ (@age_sankaku) January 17, 2023

スタディングの講義は、1回につき40分以内に収められているので、休憩時間などを視聴時間に充てることができます。

下のポストをされた方は、何もかもウェブで完結するスタディングのおかげで、スキマ時間が有効に使えたと評価されています。

社労士ですがスタディングでした。何もかもWebで完結してました。

一問一答はスマホ、テキストはPCかタブレットという感じです。布団入りながら講義見てましたしスキマ時間は有効に使えました。

機能として肝な問題を厳選(要復習)できて実力つけるには良かったですよ。ご参考まで~!— パーマン*社労士/サラリーマン (@permanrasheen) May 18, 2022

スタディングの社労士講座は、AIを駆使した学習ツールを含め、受講生に役立つ多くのツールを開発・提供しています。ここからは、それらのツールについて一つ一つお伝えします。

マイノート

マイノートは、受講生が講義・テキストを見ながら「まとめノート」をつくれるツールです。

スタディングでは、まとめノートを「暗記ツール付きクラウド型自習ノート」と謳っています。

そしてマイノートの特徴として、次の4つを挙げています。

- 複数年度、講座、科目、テキスト、問題集を横断したノートの作成ができる。

→オンライン上で講座を視聴しながら簡単・自由に自作の「まとめ」を作ることが出来ます。講義の受講中や、スマート問題集の問題を問いた後など、気になったことや、記憶しておきたい情報はマイノートに書き留めておく事が可能です。 - 講座の受講期限終了後も利用ができる。

→『マイノート』は講座の受講期限が過ぎた後も、スタディングを退会するまで無料でご利用いただけます。 - レッスン画面から簡単、綺麗に、要点を押さえた『マイノート』を作ることができる。

→講座内に掲載されているテキストを簡単に『マイノート』にコピーできるため、学習中の項目の要点を素早く綺麗にまとめることができます。 - ワンタッチで隠して、自由に穴埋めテストが作れる「暗記ツール」付き。

→重たいテキストや蛍光ペン、赤シートの代わりに「暗記ツール」を使用することで、無理なく用語を覚えることができます。

引用:スタディング社会保険労務士講座

スタディングのマイノートが何より優れている点は「3.」のWEBテキストをコピーできるところでしょう。

WEBテキストに掲載されている覚えたい要点を、学習の都度マイノートにコピーしていけば、簡単にまとめノートをつくることができます。

またマイノートにもWEBテキストと同様に「暗記マーカー」機能がありますから、覚えたい用語や文章を隠して、選択式対策に用いることも可能です。

下のポストは、司法試験を受験された方のものですが、マイノート機能は「スキャンの必要がなくコピペでスマホがそのままテキストになる」と高く評価しています。

#おはうかるー#スタディング 感想

【良い点】

④マイノート機能

スキャンする必要なし!!ウェブテキストをコピペすればスマホがそのままテキストになっちゃう優れもの😆

個人的に穴埋めチェッカー(赤ライン引くと隠れて、タップすると見えるシステム)が神がかっている…✨— ごま@勉強垢 (@goma_jyukensei) June 29, 2020

社労士M

社労士Mスタディングは有料講座の受講が終わっても、会員登録は無料で継続できます。なので登録時から利用しているマイノートは、退会するまでアクセスできます。

学習フロー

学習フローとは、端的にいいますと受講生のスケジュールを「ガイド」してくれる機能です。

受講生は学習フローに従うことで、最適なスケジュールをたどれます。

ただし科目ごとにリリーススケジュールがあるので、学習フローを早めに進めたとしても、リリースされていない科目は先行学習できないので注意が必要です。

下のツイートは、スタディング税理士講座を受講されている方のものですが、簿記論を集中的に学習するための「簿記論速習学習フロー」を利用しています。このフローに従い学習を進めていくことで、知識の定着を図ることができるのです。

財表の理論は今覚えても絶対に忘れるから、一旦後回しにして、まずは簿記論の講座だけを進めていくことにしよう。

簿記論の講座を終わらせて、他の教材に移る

↓

並行して財表の理論も進めるスタディングの学習フローを簿記論だけに絞ってみました。#スタディング pic.twitter.com/hn2vdq5NOU

— チェン | 税理士受験生 (@chen_march7) December 21, 2021

学習レポート

学習レポートは、受講生が学習した時間と進捗状況を自動的に集計してくれる機能です。

集計結果はグラフに表示されますので、それを日々見ることにより学習の習慣化に役立つでしょう。

下のツイートの方は、中小企業診断士講座と司法書士講座を受講されていますが、学習レポートにより2つの講座の学習時間(トータル)を確認しています。

学習レポートは中小企業診断士試験と司法書士試験の両方を合わせたものを表示することもできるのですね。スタディングの講座とその他の時間配分を見られるのも嬉しい。勉強再開して20日目が終了しました。勉強が楽しくて他のことが疎かになってしまうのが目下の悩みです。 pic.twitter.com/HHcU7rqC0X

— そふぃあ👩🏻🏫 (@asaben_yoruben) November 14, 2022

AI実力スコア

AI実力スコアには、次の3つの特徴があります。

- 現在の試験得点予測をリアルタイムに把握できる

- 全受講者との比較ができる

- 苦手な科目(単元)をすぐに復習できる

「1.」では、スタディングに蓄積されている膨大な学習履歴や得点データを基に「現在、受験した場合、どの程度得点できるのか」を予測します。

得点予測は「無料体験用・学習フロー」の受講生でも、履修した結果を基に一部の科目(単元)で予測されますので、ぜひお試しください。

下のポストでは、実際に表示される「AI実力スコア」の画像をアップしています。合格点(直近の本試験での合格点)に対して、今受験した場合、どの程度得点できるかが一目でわかります。

スタディングに実装された新機能「AI実力スコア」

AI(機械学習)を活用して、個人の学習データから現在の実力をリアルタイムで確認できるらしい✨

こういうゲーム感覚で取り組めるものはとても好きです💕

早く合格点レベルに到達するぞー‼️#社労士試験 pic.twitter.com/wWUvCGGXPI— そーちゃん@資格勉強用 (@k_socha_study) May 14, 2022

「2.」では、過去1年以内に学習した全受講者の中で、自身がどこに位置しているのかを比較します。

比較によって、自身のウィークポイントが把握できますし、逆に全受講者よりも平均が上回っていれば、モチベーションアップになるでしょう。

下のポストの画像を見ますと、リリースされていない年金科目と社会一般以外の科目で、平均を大きく上回っているのがわかります。

おはよーございます🤗✨#スタディング のAI 実力スコア、やってみました🙋♂️

まだ2.5科目が未実施ですが、現在のペースだと合格点には少し届かずかな🤢

でも楽観主義者😆

まだ1周終わってない段階だし、上出来としよう🚀🚀皆様🌱

本日も素敵な1日を〜🤸✨#シャロ勉 #投資家さんと繋がりたい pic.twitter.com/Mv7eSUhMHA— ポイ積 純一郎🌈23社労士受験生 (@poidumi_junichi) December 27, 2022

「3.」では、各単元ごとのAI実力スコアの平均に対する自身の位置が表示されますので、苦手な単元を容易に把握できます。ゆえに復習にも役立ちます。

下のポストをされた方は、AI実力スコアで勉強不足な単元を確認し、学習に取り組もうと意欲を示しています。

皆様おはようございます、今日は他資格の受験日ですので頑張ってきます。

これが終われば社労士に一本化します。

社労士の勉強はAI問題復習を行い、過去問ランドで労基を100問以上、さらにAI実力スコアで確認できる単元で勉強不足のものをやっていきます。#シャロ勉#社労士試験2023#スタディング— 正義@社労士2023受験予定 (@masa0216_jus) September 9, 2022

社労士M

社労士MAI実力スコアは、全ての受講生との比較ができますので、相対評価の社労士試験対策には打って付けですね。

AI問題演習

AI問題復習は、AIが最適なタイミングで復習すべき問題を自動的に出題する機能です。

学習開始当初は、学んでもすぐに忘れてしまう学習知識ですが、復習を繰り返すことで、次第に覚えていきます。

こうした学習効果に基づき、受講生の問題解答履歴から「理解度」を集計し、最適な復習スケジュールを組んでくれるのがAI問題復習です。

AI問題復習の仕組みについては、スタディングのホームページで次のように説明されています。

AI問題復習では、受講者ごと、問題ごとに「理解度」という数値を持ちます。受講者が問題を正解するたびに理解度が増え、理解度が大きくなるにつれ、次回の出題間隔が長くなります。また、問題を間違えると、理解度が減り、次回の出題間隔が短くなります。つまり、理解度が低い問題、間違った問題を、短い間隔で出題することにより、苦手な問題でも覚えることができます。

さらに、受講者が正解した場合、その問題が「簡単」と感じた場合は、理解度を大きく上昇させることで次の出題間隔を長くします。これによって、簡単な問題に時間を使わなくてよくなるので学習が効率化します。

逆に、受講者が正解した場合でも、その問題が「難しい」と感じた場合は、理解度の上昇を少なくすることで出題間隔を普段よりも短めにします。そうすることで、復習頻度と回数が増えるため、苦手な問題でも着実に覚えることができます。

社労士M

社労士MAI問題復習を利用することで、苦手分野を克服するための学習計画を立てる手間が省けますよね。

下のポストをされた方は、AI問題復習を利用することで、正答率の悪い問題が定期的にあがってきて(出題されて)、かつ講義ページとリンクしているから復習しやすいと評価されています。

STUDYingのAI問題復習機能、かなりお気に入り。正答率が悪い問題は定期的に演習にあがってくるし、講義ページとリンクしてるから復習もしやすい。

ここの人は大原推しばっかだから、知らない人多いんだろうな。#社労士試験— 紫犬@2023社労士試験合格目標 (@goukaku_reiwa05) November 19, 2022

AI学習プラン

「AI学習プラン」とは、AI(機械学習)を用いて、受講生別に最適化された学習計画を作成する機能のことです。

合格特典の比較~特典充実度NO1はアガルート~

下の表は、各スクールで用意されている合格特典です。

| スクール | 合格特典 |

|

または

|

|

Amazonギフトコード最大2,000円分の進呈 |

|

なし |

|

合格お祝い金1万円の進呈 |

アガルートの合格特典

アガルートは合格特典を2つ用意しており、2024年を合格目標としている受講生への特典は、Amazonギフト券コード3万円分の進呈、または受講料の全額返金となっています。

下の表は、2つの合格特典を受けるための条件を比較したものです。

| Amazonギフト券コード3万円分の条件 | 全額返金の条件 |

| ①合否通知書データの提出 | 同左 |

| ②合格体験記の提出 | 同左 |

| ③合格者インタビューの出演 |

Amazonギフト券コード3万円分であれば、①合否通知書データの提出と、②合格体験記の提出のみで進呈されますが、全額返金の場合は、加えて③合格者インタビューに出演しなけらばなりません。

下の動画が全額返金の条件となる合格者インタビューの様子です。

フォーサイトの合格特典

フォーサイトの合格特典は、Amazonギフトコード最大2,000円分が進呈されます。

進呈の条件は、試験に合格した後にeラーニング(ManaBun)上で期限内にアンケートを提出するか、または合格体験記の執筆となっています。

直前対策講座・模擬試験・直前期集中応援セットの受講生は、対象外となりますので注意が必要です。

社労士24の合格特典

社労士24+直前対策のみを受講して合格された方には、合格特典はございません。

スタディングの合格特典

スタディングの合格特典は、現金10,000円の合格お祝い金が進呈されます(Amazonギフトコードではありません)。

お祝い金を受ける条件は、スタディングが指定する期限内に簡単なアンケート及び合格体験談を提出するだけです。

しかも掲載される合格体験談は簡単な一文でもよく、掲載名もイニシャル(または仮名)でも構いません。

各スクールのフォロー体制

下の表は、受講生に対する各スクールのフォロー体制です。

| スクール | 内容 |

|

|

|

バリューセット2では「質問サービス」を15回を限度に無料で利用できます。 |

|

社労士24の受講生には、学習上の疑問点などを質問できるメールサービスが用意されています。質問回数は「社労士24+直前対策講座」の受講生は15回です。 |

|

レギュラーでは「学習Q&Aサービス」が利用できます。ただし、サービスを利用する際は「Q&Aチケット」を購入しなければならず、チケットは1枚(1回分)1,500円となっています。 |

アガルートのフォロー体制

アガルートは「Facebookグループ」を用意しており、受講生からの質問に講師が回答してくれます(回数無制限)。

質問の際は「教材名、教材のページ、問題番号・肢」の項目を示してタイムラインに投稿します。

グループはプライベートグループ(受講生限定参加)になりますので、グループメンバー以外から質問は覗かれません。

またグループメンバーは、他のメンバーが投稿した質問を見れますので、その内容によっては自身で質問せずとも疑問を解消できます。

社労士M

社労士M今回ご紹介している4つのスクールのうち、回数無制限で答えてくれるのはアガルートだけですね。

ある受講生は「無制限質問だけでも100万ぐらい取れる」と高く評価されています。

アガルート、Facebookの無制限質問だけで100万ぐらい取れるでしょ・・・🤔

いつも大変お世話になっております

— n (@20230201ni) October 16, 2020

Facebookグループでの質問を活用した事例は、下にリンクしたページで、合格者がお話しされています。受講を検討されている方は一度ご覧ください。

講師に直接聞ける質問制度

アガルートでは、2023年8月14日から「講師に直接聞ける質問制度」をスタートさせました。

2023年8月19日現在、このサービスを利用できるのは「中上級カリキュラム」の受講生に限定されていて、入門総合カリキュラムとキックオフ社労士の受講生は、引き続きFacebookグループでの質問します。

質問はFacebookグループとは違って、WEBの「マイページ」からおこない、かつ50回の回数制限があります。

定期カウンセリング

カリキュラム受講生には「定期カウンセリング(税込110,000円)」がオプションで用意されています。

講師が学習の進捗状況等をヒアリングして、学習の疑問点に答えるのが定期カウンセリングの特徴です。

カウンセリングは、月1回30分程度でおこなわれますので、予約する前に質問内容をまとめておくと良いでしょう。

定期カウンセリングは50人の定員制なので、定員に達した場合は申込できません。

社労士M

社労士M学習を進めていくに際して、不安が尽きない初学者の方にとって「定期カウンセリング」はおすすめのサービスですね。

ただし、中上級カリキュラムを受講するような学習経験者であれば、学習を進めていく上での疑問や不安は、さほど多くないはずです。

学習上の質問に関しては「講師に直接聞ける質問制度」で十分でしょう。

ホームルーム

アガルートでは、カリキュラム受講生を対象に「ホームルーム」が配信されます。

ホームルームは、受講生からのアンケート(勉強方法と学習内容)に対して、社労士試験講座の講師が答えていくものです。

また回答以外にも、直近のトピックが配信されます。

下のYouTube動画が、ホームルーム(2022年11月の一部)の様子で「過去問未出の論点にどう対応すべきか?」というアンケートに対して竹田先生が回答しています。

動画では、次のように回答しています。

過去に頻出されている論点を「A」とし、「A」ほどではないが、そこそこ頻出されている論点を「B」、未出の論点を「C」としたら、基本的には「A」と「B」をしっかり覚えよ。

一部の受験生は、学習を進めていくと「何でそうなるの?」と探究心に目覚めたり、「基準点割れしなよう学習範囲を広げなきゃ!」と重要論点そっちのけになってしまうことがあります。

竹田先生は、そうした状況に陥らないよう手を広げすぎてはならないと諫めてます。

ホームルームでは、上記のように講師がしっかり回答してくれますので、不安解消には十分役立つでしょう。

社労士M

社労士M学習ツールやコンテンツは、他のスクールと比較して手薄なアガルートですが、フォロー体制は手厚いですね。

フォーサイトのフォロー体制

フォーサイトの受講生は、eラーニングシステムのManaBunを使って質問できます。

質問は、フォーサイトの合格者スタッフにより数日で回答されるようです。

本記事で紹介しているバリューセット2の質問制限は15回となっています。

ちなみにフォーサイトの公式サイトによれば、受講生の年間平均質問数は3回なので、15回も質問できるならば、回数制限に不満は感じないでしょう。

初学者の場合、学習を進めて行く中でつまづくことは多々ありますが、学習経験者はそれなりの知識があるので、多くを質問をしなくても大丈夫なはずです。

なお、フォーサイトの合格者スタッフは返信が早いと評判で、遅くとも3日程度で返信されるようです。

【Question】

フォーサイトの質問箱は利用されましたか?【Answer】

具体例を交えて詳しい内容まで答えていただけて、とても良かったです。

早い時は数時間で返答が返ってきて、遅い時でも2~3日くらいだったので、まだ自分が質問内容を覚えている時に返答が返ってきてすごく良かったです。すぐに質問出来るので、利用しやすかったです。フォーサイト社労士通信講座「合格者インタビュー」より引用

社労士24のフォロー体制

社労士24には学習上の不明・疑問点などを質問できるメールサービスがあります。

理解できない論点や不明なことは、メールサービスを利用して解決します。

メールサービスを使った質問は、質問フォーム(Mobile-O-hara)からおこない、1週間程度で回答されるようです。

メールサービスの質問回数は、社労士24の受講生は10回、社労士24+直前対策の受講生は15回までの制限があります。

学習経験者は、学習を進めていく中で疑問に感じることはさほど多くないので、回数制限に不満は感じないでしょう。

スタディングのフォロー体制

スタディングは、有料コースを受講されている方限定で、「学習Q&Aサービス」が利用できます。

スタディングのホームページでは、主に次のような受講生に学習Q&Aサービスを勧めています。

- 学習上の疑問を講師に質問したい方

- 疑問点を自分で調べるのが苦手な方

- 勉強法について相談したい方

質問は「マイページ」からおこない、社労士資格を持つ講師から回答されるようです。

質問の際には、1枚(1回)1,500円または5枚(5回)7,000円の「Q&Aチケット」を購入します。

「フル」の受講生には、受講開始時に30枚(30回)のチケットが付いていますから、30回に達するまでは購入せずに講師へ質問することができます。

なお、学習Q&Aサービスには「過去のQ&A」が掲載されていますので、有料コースの受講生はマイページからご覧になれます(「AI検索」にも対応しています)。

各スクールの合格実績

下の表は、各スクールの受講生合格率(受講生合格者数)です。

| スクール名 | 合格率(合格者数) | 補足 |

|

28.57% | この合格率は、アガルートカリキュラム受講生の合否アンケート集計結果によるものです。 |

|

21.3% | この合格率は、教育訓練給付金制度を利用して、フォーサイト社労士講座バリューセット1と2を受講した方の合格率です。 |

|

53.1% | この合格率は、教育訓練給付金制度を利用して、社労士24+直前対策を受講した方の合格率です。 |

|

270人+α | この合格者数は、スタディング社労士講座ホームページで掲載されている「合格者の声」に合格体験談を寄せている方の人数です。 |

アガルートの合格率

アガルートはホームページで「社会保険労務士試験におけるアガルートアカデミー受講生の合格率は28.57%!」(全国平均の4.46倍)と謳っています。

その内訳は下の表のとおりです。

| カリキュラム | 令和4年合格率 | 令和5年合格率 |

| 入門総合カリキュラム受講生 | 16.22% | 22.67% |

| 演習総合カリキュラム受講生 | 43.04% | 33.85% |

| 全カリキュラム受講生 | 27.37% | 28.57% |

アガルートは、合格率の算出方法を次のように明示しています。

アガルートが公表している合格率は、上記のように算出方法を明示しているので、真偽不明ではありません。

またカリキュラム受講生に限定したアンケートですから、模擬試験だけを受験した合格者などは含まれません。

合否アンケートは、下記のように2分程度終わる簡単なもので、かつ合格特典も用意されていますから、多くの方が回答しているでしょう。

アンケートにお答えいただいた方には,もれなくAmazon(R)ギフトコード1,000円分を進呈致します。

アンケートの所要時間は2分ほどですので,ぜひご協力ください。

アンケートの回答は,2023年10月25日23:59までとさせていただきます。

アガルートは、平成27年(2015年)に開講したスクールなので、大手予備校のように毎年数百人もの合格者を輩出するのは難しいですが、それでもカリキュラム受講生の28.57%が合格できる講座は、高く評価されるべきでしょう。

特に「演習総合カリキュラム」受講生の33.85%が合格していますので、学習経験者にとっては学びやすく、理解しやすいカリキュラムであると評価できます。

フォーサイトの合格率

フォーサイトは、高い合格率を謳っており、公表している合格率は22.4%(令和4年試験)にのぼります。

また客観的なデータでも高い合格率は裏付けらており、教育訓練給付金制度を利用してフォーサイトを受講した方の合格率は、次のとおりです。

【平成29年度から4年間の受講生合格率】

| バリューセット1 | バリューセット2 | 合計 | |

| 受験者数 | 3,569人 | 3,484人 | 7,053人 |

| 合格者数 | 745人 | 754人 | 1,499人 |

| 合格率 | 20.9% | 21.6% | 21.3% |

【令和3年の「バリューセット3」受講生合格率】

| 受験者数 | 326人 |

| 合格者数 | 109人 |

| 合格率 | 33.4% |

参照:厚生労働省「教育給付金制度」検索ページ

客観的なデータを見ても、多くの受講生が合格していることがわかります。

フォーサイト社労士通信講座は、合格率という観点からも高く評価できるでしょう。

社労士24の合格率

資格の大原は、社労士24の合格率は公表していません。

社労士24の合格率を知るには、教育訓練給付金制度を利用した受講生データから求めることになります。

教育訓練給付金制度を利用して社労士24+直前対策講義を受講した方の合格率は次のとおりです。

| 試験年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 平成30年 | 10 | 6 | 60.0% |

| 平成31年 | 47 | 41 | 87.2% |

| 令和2年 | 133 | 46 | 34.6% |

| 令和3年 | 183 | 105 | 57.4% |

| 合計 | 373 | 198 | 53.1% |

参照:厚生労働省「教育給付金制度」検索ページ

平成30年(2018年)からの4年間で、教育訓練給付金制度を利用した受講生の合格率は53.1%にものぼります。

社労士24は、平成29年(2017年)に開講した新しい講座なので、教育訓練給付金制度を利用した受講生はそれほど多くないですが、それでも合格率53.1%は見事です。

教育訓練給付金制度を利用した方の合格率が、非常に高いのも社労士24の魅力といえるでしょう。

スタディングの合格率

スタディングは、合格率を公表していませんが「合格者の声」から合格者数はカウントできます。

合格者の声に掲載されている人数ですが、合格者数の実数(全合格者数)に限りなく近いと思われます。なぜならば、スタディングの合格者特典として合格お祝い金10,000円が進呈されるのですが、その条件が極めて簡単なものだからです。

お祝い金進呈の条件

受講開始後の合格発表後に、アンケート及び合格体験談をご記入頂いた方

しかも、合格者の声に掲載される方の氏名は、イニシャルなどでも構わない上に

といった字数の少ない体験談でも掲載されるので、ほとんどの受講生が合格体験談を躊躇うことなく提出しているでしょう。

そこで、合格者の声に掲載されている人数を確認したところ、次の数となりました。

| 令和2年社労士試験受講生合格者数 | 19人+α |

| 令和3年社労士試験受講生合格者数 | 66人+α |

| 令和4年社労士試験受講生合格者数 | 65人+α |

| 令和5年社労士試験受講生合格者数 | 120人+α |

| 合計 | 270+α |

令和5年社労士試験の受講生合格数は、前年の65人から大幅に増え120人となっています。

運営コストをカットして受講料を安価に抑えているのに、これだけの合格者数を誇るのは、見事としかいいようがありません。

過去50年の出題実績を精緻に分析したカリキュラムに加えて、AIを駆使した学習ツールが受講生のレベルを高めているのです。

オンラインでの学習に抵抗がない方には、開講以来259人の合格者数を誇り、受講料も安価なスタディング社会保険労務士講座を強くおすすめします。

以上となります。

最終的な結論として、学習経験者が試験に合格できる最低限の知識をコスパ良く身につけたい場合は「フォーサイト」で必要最低限のコースのみ学ぶ形がオススメです。ただし、改めてじっくり学びたい場合は他の選択肢を選んだ方がよいでしょう。