何かにつけて反発してくる社員を解雇したいと、顧問弁護士に相談したところ、解雇は簡単にできないといわれた。その理由を知りたい。

社労士試験の勉強していて「労働契約法」16条の条文にある「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当」という意味がいまいち理解できません。

社労士M

社労士M今回の記事では、このような疑問・質問に現役社労士である私がお答えします。

✔今回の記事でわかること

- 解雇は簡単にできない理由

- 労働契約法16条の条文にある「客観的に合理的な理由」の意味

- 労働契約法16条の条文にある「社会通念上相当」の意味

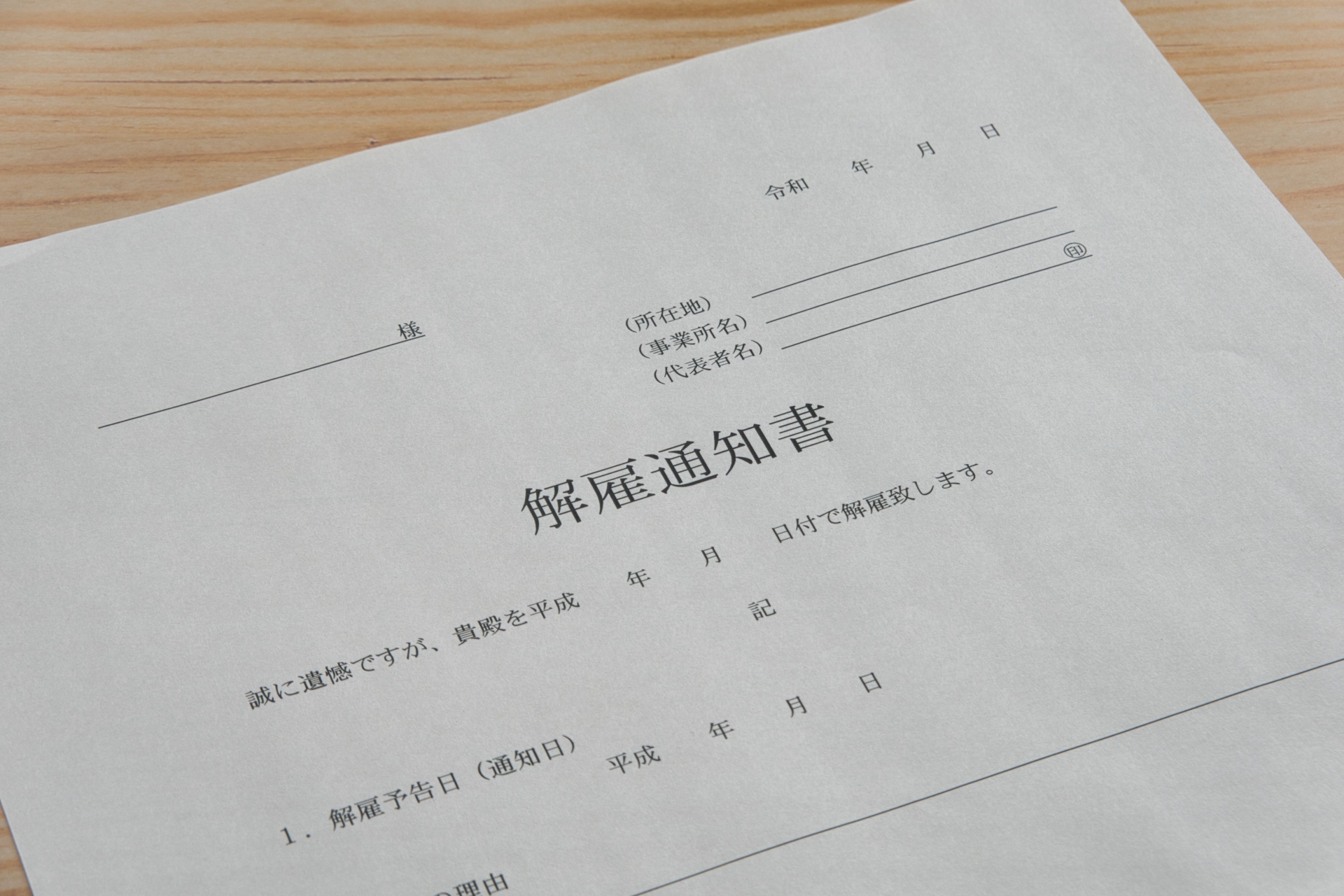

解雇は簡単にはできない

令和2年(2020年)の東京都産業労働局の統計では、解雇に関する相談項目は5,717項目と、前年の4,932項目に比べて1.2%も増加しています。

上記の統計のように解雇の相談が多い一因として、会社側が解雇を安易に考えている一方で、労働者は解雇には一定の条件が必要であると知っていることが挙げられるでしょう。

テレビドラマや映画などでは、会社の社長が労働者に対して感情的になり「明日からもう会社にこなくていい!」と即刻クビを告げるシーンを目にすることがあります。

しかし現実には「即刻クビ」が成立することは稀で、即時解雇の多くが労使トラブルに発展しています。

また現代は情報化社会ですから、即時解雇を告げられた労働者もインターネットで解雇に関する情報を検索します。それゆえ黙っていることの方が少ないのです。

令和の時代は、即時解雇が特に問題とならなかった「昭和」の時代とは違うことを経営者は意識しましょう。

社労士M

社労士M経営者が、労働者を従順な子羊だと思っていたら、与えた仕打ちの「倍返し」をされることがあります。

そこで今回は、解雇に関するルールを経営者に向けてお伝えしようと思います。

本記事を担当している私の紹介

社労士M

社労士M私が今回の記事を書きました。

名前:社労士M

経歴:平成26年(2014年)に「特定社労士」を社会保険労務士名簿へ付記して、労使紛争の解決に取り組んでいます。

「特定社労士」とは、個別労働紛争における代理人としての業務が認められた社労士のことです。

現在は、都道府県社労士会の判例研究会や労働紛争研究会などの研究団体に所属して、労務管理に関する書籍執筆にも参加しています。

現在までに、セミナー講師や書籍執筆等の研鑽を積んできましたので、読者の方々へ有益な情報を提供できると自負しております。

客観的に合理的な理由とは?

ところで会社が、労働者をクビ(解雇)にするにはどのような理由が必要なのでしょうか。

もちろんクビにする理由がまともならば、クビは有効と裁判などで判断されます。

ここでいうまともな理由を労働契約法の条文から引用しますと「客観的に合理的な理由」となります。

上記は、労働契約法の第16条の条文です。分かりにくい文言ですが、労働者を解雇するには客観的に合理的な理由を欠いてはならないと、条文が謳っていることは分かると思います。

では会社が労働者を解雇する際に必要不可欠な「客観的に合理的な理由」とは、一体どのような理由なのでしょうか。

そもそも解雇とは雇用契約が終了することです。そして雇用については、民法623条に規定されており、その条文は次のようなものとなっています。

民法では労働者が労働に従事することを約して、会社が報酬を支払うことで雇用契約の効果が生ずると定めています。

要するに労働者が働く約束をして、会社が働きに応じて給料を支払う約束をすることで雇用契約は成立するのです。

この条文に則れば

- 労働に従事することが長期間できない

- 労働に従事しても業務の遂行が不完全(例えば勤務成績が著しく不良)

のような場合は、民法623条の定めを労働者が履行していないことになります。労働者が労働に従事することを約しても、それが履行できなかったり、不完全であれば、労働に従事していることにはなりません。

では労働者が、病気などで長期間労働に従事することができない場合や、たった一度の勤務成績不良により、会社は労働者と雇用契約を終了することができるのでしょうか?

答えは終了できません。

病気や勤務成績不良を理由に解雇しても、客観的に合理的と判断されることはありません。

なぜでしょうか。

それはルールに基づいていないからです。

ただし就業規則などで労働に従事する上でのルールをあらかじめ定めておき、その定めに則り、労働者に対してあらゆる対策を講じたにも関わらず、労務の提供が不完全(または労務不能)である場合は、客観的に合理的な理由があるといえでしょう。

雇用契約を終了する前に講じた適切な対策と、対策の結果があって、はじめて解雇が客観的に合理的であると、認められる可能性があるのです。

もちろん可能性があるだけで、適切な対策を講じただけでは解雇が認められるものではありません。そこに至る一つ一つの事実から、合理性の判断がおこなわれます。

テレビドラマのワンシーンのように、経営者が感情的におこなった解雇には何ら合理性はありません。解雇に至るまでの間に、会社が適切な措置を講じて、解雇を回避しようと努力した「客観的に合理的な理由」が必要なのです。

そのため労働者と使用者(会社)との間で、解雇をめぐって争いになった場合、会社は労働者を解雇した客観的に合理的な理由を主張・立証しなければなりません。それができなければ、会社が解雇権を濫用した不当な解雇であると、労働者は強く主張するでしょう。

社労士M

社労士M就業規則に解雇事由を定めておき、それに該当したという客観的な事実を証明できなければ、裁判等で「解雇には客観的に合理的な理由がある」と判断されることはほとんどありません。

ちなみに保育園の園長が、保育士と保育士補助を嫌悪して解雇した事案で、東京地方裁判所は「客観的に合理的な理由」がないとして解雇を無効としました。(平成28年7月1日東京地判Agape事件)

社会通念上相当とは?

解雇は、客観的に合理的な理由だけではなく「社会通念上相当」であることも求められます。

ここでいうところの社会通念上相当とは「解雇やむなし」という意味です。要するに世間一般的に見ても解雇はやむを得なかったことを、会社は労働者と争いとなった場合、合理性とともに立証しなければなりません。

労働者が解雇無効を主張する際、社会通念上相当でない理由を述べることになりますが、その例としては

- 会社側の教育や指導、職場におけるガバナンス等が十分に発揮されていなかった。

- 解雇処分を受ける前段の段階で、会社は適切な対応を怠った。

などが挙げられます。

しつこいようですが、解雇は労働契約を終了することです。労働者の生活の糧が奪うのですから、解雇されても仕方なしと納得させなければなりません。

そこで会社は「会社としては、適切な対応を取ったにも関わらず、労働者に改善の余地が見られなかった」などの主張を展開して、解雇やむなしと納得させるのです。

世間一般的に見ても解雇やむなしとはいわれる例は

- 経営者の恣意によらない解雇

- 雇用契約書や就業規則に則った措置を講じて改善を図ったにもかかわらず、改善が見られない場合の解雇

などが挙げられます。しかし解雇をめぐるトラブルでは、解雇やむなしとは考えられないケースがほとんどです。

以前、アリさんマークの引越社こと引越社関東は、労働者を「罪人」として扱い懲戒解雇しました。引越社関東は懲戒解雇処分をすぐに撤回しましたが、撤回した理由を「労働契約法で示されている解雇ルールを逸脱していることを会社側の弁護士に指摘されて、懲戒解雇は不適当であったと判断したため」と東京都労働委員会で述べています。

引越社関東のケースは懲戒解雇なので、普通解雇よりも解雇要件は厳しいですが、普通解雇であっても、会社がいつでも解雇権を行使できるものではないのです。

解雇は慎重に

労働契約法は、その1条で

と法律の目的を労働者保護と定めています。

そのため会社は、労働契約法16条に基づいて「客観的に合理的」な理由と「社会通念上相当」である理由がなければ、労働者をクビにはできないとを肝に命じておきましょう。