※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています

受験生A

受験生A 受験生B

受験生Bスタディング行政書士講座の受講を検討していますが、受講料が安い分、受講生の合格実績が少なそうで不安です。

社労士M

社労士M今回の記事では、法律の専門家である私が、こうした受験生からの質問・疑問に答えていきます。

✔この記事を読み進めて頂きますと、次のことがわかります

- 行政書士試験の難易度

- 担当講師である竹原健先生の経歴

- スタディング行政書士講座の「特徴」と「受講料」

- スタディング行政書士講座の評判(「X(旧ツイッター)」登録者の口コミ)

- スタディング行政書士講座の「学習の進め方」と「学習法」

- スタディング行政書士講座の独自コンテンツ

- スタディング行政書士講座の合格者「数」

✔社労士の方にダブルライセンスとして行政書士をオススメする理由

- 労働者に関する社会保険の手続きに加えて、会社登記や許認可申請もおこなうことができるため。

- 労務管理上必要となる法律的な知識の幅が広がるため。

社労士M

社労士M社労士と行政書士の相性は良く、特に個別労働紛争解決に関してご相談を受けた際は、行政書士の試験範囲でもある民法の知識が必ず役立ちます。

スタディング行政書士講座

スタディングは、平成20年(2008年)に中小企業診断士講座をスタートさせた後、多くの難関資格対策講座を開講しています。

スタディングの行政書士講座は、合格者数が年々増加しており、ここ数年で広く受験生に知られる事になりました(詳しい合格者数は後述します)。

今回の記事では、行政書士講座の特徴や評判(主に「X(旧ツイッター)」での評判)をお伝えしますので、最後までお付き合い頂けますよう、よろしくお願いします。

今回の記事を担当している私の紹介

社労士M

社労士M私が今回の記事を書きました。

名前:社労士M

経歴:2011年(平成23年)社会保険労務士試験に独学で合格しました。

その後、2014年(平成26年)に「特定社会保険労務士」を社会保険労務士名簿へ付記して、労使紛争の解決に取り組んでいます。

現在は、都道府県社労士会の判例研究会や労働紛争研究会などの研究団体に所属して、労務管理に関する書籍執筆にも参加しています。

私は紛争解決手続代理業務試験に合格しているので、行政書士試験の試験科目でもある「憲法」や「民法」にも精通しており、また試験免除制度の「特認制度」が適用される勤務経験もございますので、法律の専門家して読者の方々に有益な情報を提供できるものと自負しています。

合格のためにスクールの行政書士講座を勧める理由

まずは行政書士試験の過去10年の合格率をご覧ください。

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

|---|---|---|---|

| 2014年 | 48,869名 | 4,043名 | 8.27% |

| 2015年 | 44,366名 | 5,820名 | 13.12% |

| 2016年 | 41,053名 | 4,084名 | 9.95% |

| 2017年 | 40,449名 | 6,360名 | 15.72% |

| 2018年 | 39,105名 | 4,968名 | 12.70% |

| 2019年 | 39,821名 | 4,571名 | 11.48% |

| 2020年 | 41,681名 | 4,470名 | 10.72% |

| 2021年 | 47,870名 | 5,353名 | 11.18% |

| 2022年 | 47,850名 | 5,802名 | 12.13% |

| 2023年 | 46,991名 | 6,571名 | 13.98% |

| 合計 | 438,055名 | 52,042名 | 11.88% |

過去10年のうち、最も合格率が低かったのは2014年(平成26年)の8.27%ですが、合格率を平均すると11.88%という数字になります。

受験者数は一時期減少傾向となり、2018年(平成30年)には4万人を切りましたが、2019年(令和元年)からは上昇に転じ、直近の試験では46,991名となっております。

ところで、過去10年の合格率にバラつきがあることに気づくと思いますが、その理由として行政書士試験が「絶対評価」の試験であることが挙げられます。

「絶対評価」とは事前に合格基準が決められているもので、合格基準さえ上回れば合格できます。

行政書士試験で定められている合格基準(絶対評価)は、以下のようになっています。

- 法令等科目の得点が244点中122点以上であること

- 一般知識等科目が56点中24点以上であること

- 試験全体の得点が300点中180点以上であること

上記3つの基準を上回れば、絶対に合格できるのが行政書士試験です。

絶対評価の試験なので、独学でも学習時間を確保すれば、いずれは合格できると思われている方も多いでしょう。しかし合格率にバラツキがあることからも分かるように、試験内容が難しい年(特に記述式の採点が厳しい年)には、多くの受験生が不合格となっています。

難易度の変動については、行政書士&WEBマーケッターの長島雄太様のチャンネル「行政書士長島のナガシマガジンTV」でくわしく解説されていますので、ぜひご覧ください。

行政書士試験は、試験範囲が広い割には専門的な知識も求められるので、独学ではカバーできない論点が出題されたりします。

できるだけ早く、確実に合格レベルに到達されたい方は、独学ではなく資格スクールの行政書士講座を受講すべきでしょう。

本記事でご紹介するスタディング行政書士講座の合格率ですが、オンライン講義であるにも関わらず、年々合格者数が伸びている優良講座です。

そのため、スタディング行政書士講座が提供する学習ツールに沿い、重要論点や学習テクニックを学ぶことで、年によってバラツキがある行政書士試験の合格に近づけるでしょう。

ただし、行政書士講座を受講するとしても、ご自身の得意とする学習スタイルや生活・就労状況、さらには性格などに即したものでないと、合格レベルに到達することは難しいでしょう。

今回の記事を読み進めるにあたっては、提供される学習ツールやフォロー体制などが、ご自身のスタイル・性格に合うのか否かを常に意識してください。

スタディング行政書士講座を担当する竹原健先生について

スタディング行政書士講座を担当する竹原健先生は、早稲田大学社会科学部を卒業後、資格スクールの行政書士講座で講師を務めつつ、参考書・問題集の執筆もおこなってきました。

スタディングには、2015年(平成27年)に教材作成メンバーとして加わり、現在は「行政書士講座」の講師を務めています。

竹原先生は、行政書士資格の他に多くの資格を取得していますので、次の講座でも講師を務めています。

- マンション管理士/管理業務主任者講座

- 宅建士講座

- 賃貸不動産経営管理士講座

下のポストは、スタディング宅建士講座受講生のものですが、初受験で合格ラインに到達できたのはスタディングと竹原先生のおかげであると評価されています。

宅建の速報結果と照合してみると、

37/50で、一応合格ラインには到達!

あとは記入ミスがないことを祈るのみ!初受験でここまで出来たのは、@studying001 宅建士講座のおかげ!(勝手に宣伝w)

まだ気が早いかもだけど、

スタディングさん、講師の竹原先生、5ヶ月間ありがとうございました!— 坂本 (@sakang00) October 20, 2019

下のYouTube動画は、竹原先生による講義(宅建士講座)のサンプルです。

テーマ「重要事項の説明義務」

社労士M

社労士M竹原先生の講義はとてもわかりやすいですね。

「誰が」、「誰に」、「いつまでに」をスライドを使って初学者にもわかりやすくお話されています。

スタディングに無料登録しますと、竹原先生の講義が一部受講できます。無料体験できるのは次の講座です。

- 短期合格セミナー

- 基本講座(民法2総則(1))

- 過去問解法講座(民法1制限行為能力者制度)

- 記述式解法講座(民法1総則(1))

- 合格のための論点200(民法1総則(1)・行政手続法(1))

無料体験できる講座は、2024年4月時点のものを掲載しています。

とりあえず竹原先生の講義と学習ツールを体験したい方は、無料登録をオススメします。

スタディング行政書士講座の「特徴」と「受講料」について

下の表は、スタディング行政書士講座で提供されているコース一覧です(表を右にスクロースしてご覧ください)。

| ミニマム | スタンダード | コンプリート | |

| 価格 | 34,980円 | 44,000円 | 59,400円 |

| 教材 |

WEBテキスト |

ベーシックの教材に加えて

の4つが提供されます |

スタンダードの教材に加えて

の2つが提供されます |

| 講座(ビデオ・音声) |

|

ベーシックの講座に加えて

が受講できます |

スタンダードの講座に加えて

が受講できます |

| その他 |

|

|

|

社労士M

社労士Mスタディング行政書士講座は、3つのコースが用意されているので、申込者の学習経験に合ったコースで学ぶことができます。

それなりに学習経験がある方ならば「スタンダード」で十分かもしれませんが、学習経験が乏しく、アウトプット力に自信がない方には、科目別合格答練と合格模試が利用できる「コンプリート」がオススメです。

スタディング行政書士講座の特徴

スタディング行政書士講座「スタンダード&コンプリート」の受講生は、アウトプット講座を受講できます。

インプット講義で構成される基本講座は、全ての有料受講生が受講できますが、講義時間は約50時間しかありません。

スタディングと同じ通信講座のアガルートは、インプット講義(入門総合講義)が約190時間もありますので、細部にわたってインプット学習を進めたい受験生には、講義時間の短いスタディングは心許ないかもしれません。

ところで、スタディングの基本講座はどうして講義時間が短いのでしょうか。

それは、短期合格者の勉強法を徹底的に研究して開発された講座だからです。

スタディングでは、短期合格者が実践した勉強法を「正しい学習法」と呼び、正しい学習法は次の2つを特徴としています。

- 問題演習を重視し、インプットとアウトプットを交互に繰り返して学習していること。

- 出題数の多い民法と行政法を重視していること。

上記2つの特徴からもわかるように、スタディング行政書士講座は「問題演習(アウトプット学習)」と「民法と行政法」を何よりも重要視しています。

要するに効率よく合格点に到達できるように開発された学習スタイルなのです。

社労士M

社労士M

インプット講義の時間

繰り返しになりますが、スタディング行政書士講座のインプット講義である「基本講座」の講義時間は約50時間です。

講義時間が短い理由はすでにお伝えしましたが、学習時間の確保が難しい方にとっては、スキマ時間にも学べますので、時間を掛けずにインプットできます。

また、1回の動画講義が25分前後で収まっていますから、再生速度をわずかに早めれば、20分程度のスキマ時間で学ぶことも可能です。

実際にスタディングを受講したことで、スキマ時間に勉強しやすくなった方もいます。

行政書士・憲法の講義終了☕️

最初はどうかなと思ったけど、スタディングにしてから、隙間時間の勉強がしやすくなった!

これからはこういう全てwebで完結する講座が増えるんだろうな。。。。#資格取得— きしの@不動産投資家✖️2023年度電験三種全科目合格予定 (@Azerbaidzhan2) December 21, 2020

基本講座の「回数」

スタディング行政書士講座のインプット講義である基本講座は、合計150回の動画に収められており、2024年試験対応版は下の表のように配信されています。

| 科目 | 回数 |

| 憲法法学 | 4 |

| 憲法 | 16 |

| 民法 | 57 |

| 行政法 | 46 |

| 商法 | 14 |

| 基礎知識 | 13 |

基本講座は「正しい学習法」に基づいた内容ですから、民法と行政法の回数が群を抜いて多いのが特徴です。

社労士M

社労士Mスタディングの講義では、動画内でスライドが表示されるので、テキストを開かなくても学習は進められます。

「難関資格がオンラインで取れる!?」を謳い文句にしているスタディングらしいビデオ講義といえるでしょう。

また、スタディングの「WEBテキスト」は、動画講義を視聴しながら開くことができます。

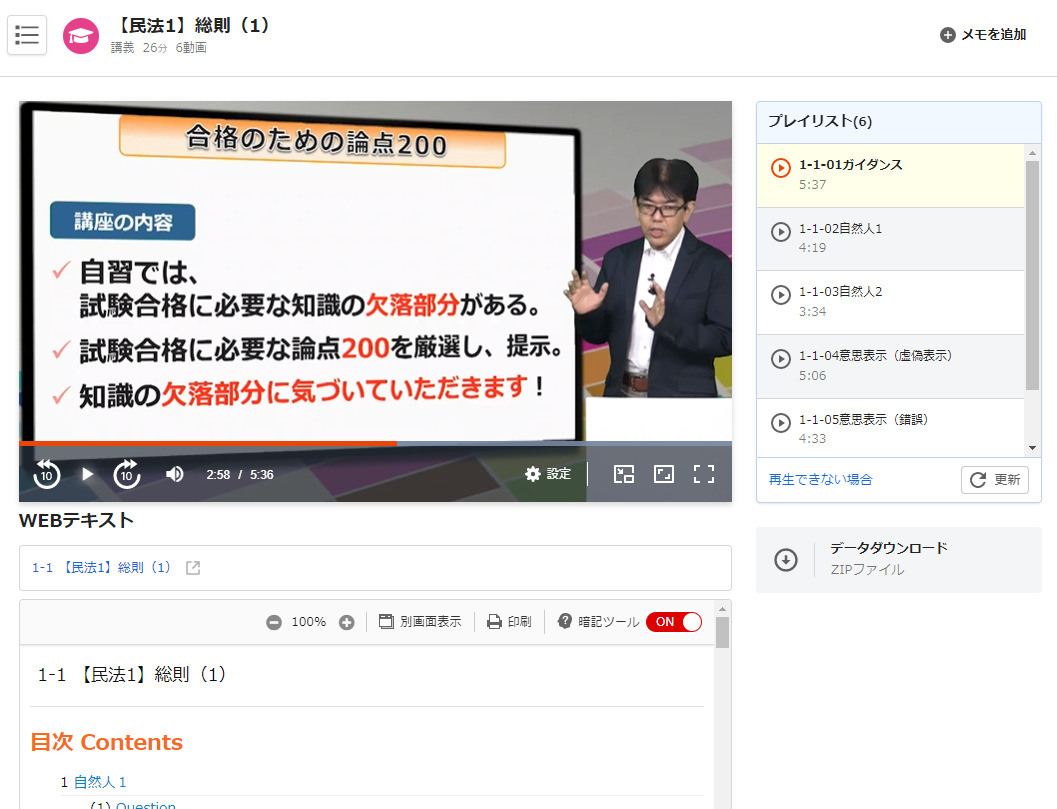

下の画像は、テキストの上部で動画講義が再生されている様子です。動画画面は小さくなりますが、テキストを確認しながら視聴できます。

出典:スタディング行政書士講座

ちなみに、憲法や一般知識等の講義時間が少ないと感じる方は、独学用のテキスト等を購入して、別途インプット学習を進めることをオススメします。

余談にはなりますが、受験生の間でも評判の良い「出る順行政書士合格基本書」は、私も目を通しましたが、わかりやすい内容ですし、1項目が見開きで完結していますので、スクールで学んでいる方でもサブテキスト的に持っていても損はないでしょう。

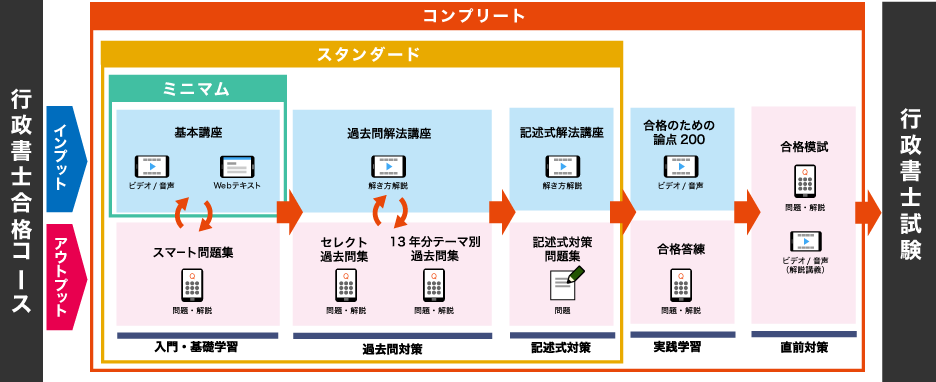

各コースの特徴

スタディングの行政書士講座には、次の3つのコースが用意されています。

- ミニマム

- スタンダード

- コンプリート

なお、コースによっては受講できない講座がありますので注意が必要です(下の図を参考にしてください)。

出典:スタディング行政書士講座

ミニマム

ミニマムは、インプット学習に主眼を置いたコースとなっています。

そのため、基本講義とWEBテキストのみの学習となりますので、解法講座のような知識の応用に主眼を置いた講座は受講できません。

社労士M

社労士Mミニマムの受講生が利用できる学習ツールは「WEBテキスト」だけです。

基本講座で得た知識を定着させる「スマート問題集」は利用できなので注意が必要です。

スタンダード

スタンダードでは、基本講座に加えて、2つのアウトプット講座が受講できます。

ミニマムでは利用できない「スマート問題集」を使って知識の定着を図りつつ、2つの解法講座により「応用力」を養っていきます。

社労士M

社労士Mスタンダードの受講生は、総まとめや模試をスタディングで利用できないので、直前対策は他のスクールを利用するか、独学でおこなう必要があります。

コンプリート

コンプリートでは、インプット講座&アウトプット講座で得た知識を「合格のための論点200」で整理し、かつ答練と模試により解答力を身に付けていきます。

受験経験が豊富な方であれば、ある程度の解答力は身に付いていますから「スタンダード」でも十分でしょう。

しかし、学習経験が少ない、または学習ブランクのある方は、本試験で解答する力が心許ないでしょうから、論点整理に加えて「答練」と「模試」が利用できるコンプリートの受講をオススメします。

社労士M

社労士M受験経験がある方ならば「スタンダード」で十分でしょう。

もし直前期になっても論点整理ができていないのでしたら、市販の書籍で秀逸なものがありますので、それを購入して学習するのもアリです。

テキストの特徴

スタディング行政書士講座で使用するテキストは、WEB(インターネット)で配信されます。

WEBテキストですから、防水機能の備わったスマートフォンやタブレットを使用すれば、入浴中でも見ることが可能です。

下のツイートの方(社労士講座受講生)は、WEBテキストを入浴中に見れて何かと便利と評価されています。

昨年社労士24使って、今年はスタディングにしました。

スタディング安すぎて不安でしたが、僕にはすごく合ってます。

家でダウンロードしてスキマ時間に動画を見るとか、テキストもスマホに入ってるので入浴中にやるとか、何かと便利です。

もしだめだと来年割引あるし、合格したら一万円もらえます😊— としお@The一般的なアラフィフ男子 (@Notes_of_SelfPJ) October 21, 2022

また、製本されたテキストですと、読みたいページを探してめくる手間がありますが、WEBテキストならば「AI検索」するだけで学びたいページが表示されますから、学習も捗ります。

下のツイートの方(中小企業診断士受講生)は、スタディングのAI検索は「苦手項目を潰す(再学習する)には最高の機能」と評価されています。

スタディングのAI検索機能使ったこと無かったけど、範囲を一通り終えた後に苦手項目重点で潰すには最高の機能じゃないですか。

なんだかんだスタディング凄い優秀。

もしまた他の資格勉強することがあればまたスタディング使うと思う。 pic.twitter.com/5DO4Sk0ttK— Hibiki613@中小企業診断士受験予定 (@tototomamanan) June 14, 2022

【AI検索とは】

スタディングのマイページには「AI検索機能」があります。

この機能を使って、復習したいキーワードを検索すると、そのキーワードを含む様々な学習コンテンツを検索することができます。

(スタディングホームページより引用)

WEBテキストにはAI検索だけではなく「暗記ツール」という機能があります。

下の画像は、私がスタディングで使用しているWEBテキストですが、右上にある「暗記ツール」の箇所をONにしますと、文字を赤色マーカーで隠すことができます。

出典:スタディング社会保険労務士講座

社労士M

社労士M画像をご覧いただくとわかりますように、WEBテキストはフルカラーなので、図表やグラフも見やすくなっています。

二色刷りのテキストよりも、フルカラーの方が視覚的に覚えやすいですよね。

スタディングでは、製本されたテキスト(冊子版オプション)も提供されています。

インターネットを利用してテキストを読むことに抵抗があるようでしたら、製本テキスト(A5版本文モノクロ)の購入も検討してみしょう。

ただし、購入には別途費用が必要となり、全コースで使用する基本講座用のテキストは14,900円となっています。

問題集の特徴

スタディング行政書士講座では次の4つの問題集が用意されています。

- スマート問題集

- セレクト問題集

- 13年分テーマ別過去問集

- 記述式対策過去問集

スマート問題集

スマート問題集(合計550問)は「一問一答」の形式で出題される答練で、基本講座に対応した問題が出題されます。

問題演習には「練習モード」と「本番モード」が用意されており、次のような特徴となっています。

| 練習モード |

|

| 本番モード |

|

練習モードの特徴に「一問解答すると次のページですぐに解答解説を確認することができる」というものがありますが、これは問題と解説が交互に表示されるので、知識の定着にとても役立ちます。

上記2つのモードのうち、いずれかで問題演習をおこなうと「復習モード」に追加されますから、間違えた問題は復習モードで再度解くことができます。

下の画像が、スタディングで使用するスマート問題集です。一問一答形式で○×の下にある「要学習に追加する」をチェックすれば、チェックした問題だけを後でまとめて解くことが可能です。

出典:スタディング社会保険労務士講座

ところでスマート問題集を解答すると、問題データ欄に過去最高点が表示されます。

しかも全受講者の平均と比較してどのレベルにあるかも確認できますから、モチベーションアップにも役立つでしょう。

社労士M

社労士M全受講者の平均と比較して得点が低い場合は、理解が足りていない可能性があるので、その科目の基本講座を再び学ぶなどして、弱点の克服を図ります。

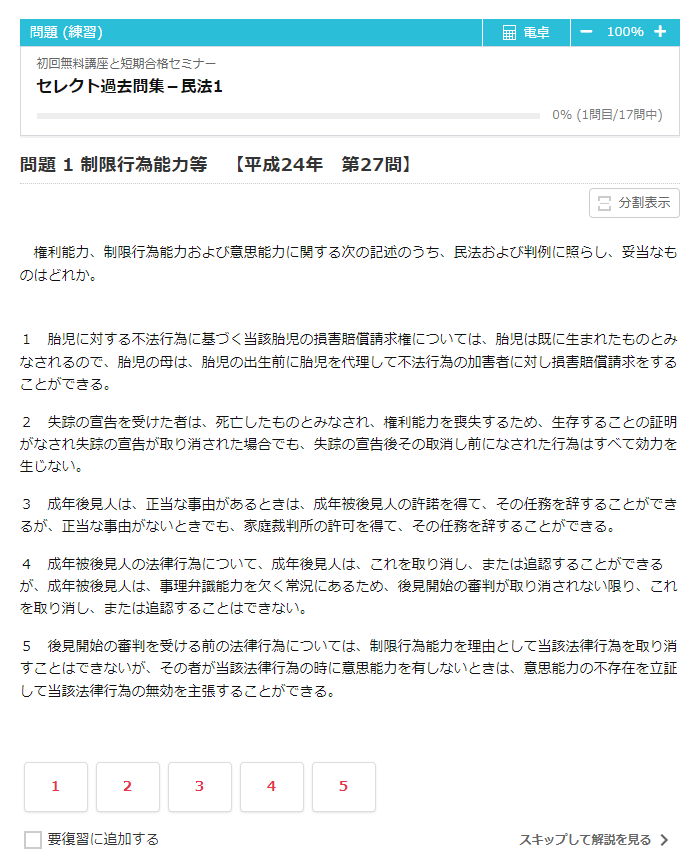

セレクト過去問集

どの試験でもそうですが、過去問を繰り返しおこない出題傾向をつかむことが、本試験対策の上で重要となってきます。

セレクト過去問集(合計370問)は、頻出されている過去問をテーマ別に厳選したオンライン問題集です。

下の画像は、セレクト過去問集の画面です。スマート問題集と同様に、理解不足もしくは間違えた箇所を「要復習に追加する」にチェックしておくことができます。

出典:スタディング行政書士講座

下のツイートの方は、スタディングの問題集が優秀なので、問題集を解説見ながら繰り返して、足りない部分を講義で補っても十分に学習できると評価されています。

スタディングのスマート問題集もセレクト過去問集も優秀。ひたすら解き進める。

わんちゃんスマート問題集を解説見ながら繰り返し→セレクト過去問集を解説見ながら繰り返し→講義で足りていなかった部分を補う の順番でもいいかも。— 白金 (@IE20220616) August 4, 2022

スタディングがオンラインで提供するすべての問題集は、自動採点してくれますし、間違えた問題は「問題横断復習機能」を使って再び解くことができるので、とても便利です。

【問題横断復習とは】

◆苦手問題だけを集めて集中的に学べる

得点力をアップさせるコツのひとつに「苦手問題の克服」があります。問題横断復習機能を使えば、受講中に間違えた問題や、「要復習」にチェックした問題だけを選んでまとめて復習することができます。◆試験直前対策に最適

問題練習する範囲をカスタマイズでき、科目や不安なテーマに絞り込んで復習ができます。また出題は難しい問題順(正答率の低い順)や解答日時が新しい順など、複数選ぶことができます。試験直前期など、優先順位をつけて復習したいときにも便利です。(スタディングホームページより引用)

社労士M

社労士M「問題横断復習」機能を使えば、なかなか理解できない科目・論点を重点的に学習できますから、直前期には特に重宝しますね。

13年分テーマ別過去問集

セレクト過去問集で出題傾向をつかんだ後は、この「13年分テーマ過去問集」を解いて、得点力のアップを図ります。

13年分テーマ過去問集はスタディングが「過去問を解きまくって、レベルアップしたい方におすすめ!」と謳うほど、とにかく解きまくるために作られた問題集です。

社労士M

社労士Mセレクト過去問集が基礎編とするならば、13年分テーマ過去問集は応用編といったところでしょうか。

記述式対策過去問集

多くの受験生が苦手とする記述式試験ですが、スタディング行政書士講座では記述式対策の問題集も用意されています。

この問題集には、過去の記述式問題に加えて、オリジナル予想問題も掲載されていますので、後述する記述式解法講座で学んだ内容をアウトプットする力を身に付けることができます。

ちなみに、記述式対策問題集は製本されたものはございませんので、PDF化したものをダウンロードしてください。

アウトプット講座の特徴

ここでは、2つのアウトプット講座の特徴についてお伝えします。

過去問解法講座

スタディングの過去問解法講座は、重要と思われる過去問をピックアップして、その問題へのアプローチ方法、そして正誤判断の過程を解説する講座です。

過去問の解き方を学ぶことで、アプローチ方法だけではなく、重要な論点も理解することができます。

この過去問解法講座は、受講生にウェブで提供される「セレクト過去問集」と「13年分テーマ別過去問集」にも対応しているので、講座で解き方を学んだ後に、各々問題集に取り組み、アウトプット力を身に付けていくです。

下のツイートの方は、過去問解法講座により難解な法令用語の使い分けを学んでいます。初学者にとって混乱するような法令用語もこの講座に取り組むことで、理解が深まるはずです。

記述式解法講座

記述式解法講座は、解答文を構成するキーワードの引き出し方と、引き出したキーワードを使って40字程度にまとめる方法を学ぶ講座です。

多くの受験生が、学習を進めて行く上で苦労しているのが記述式対策です。

講座受講後に「記述式対策問題集」を解くことで、記述式解法講座で学んだテクニックを試すことができますから、本試験までに記述式対策を図ることができます。

下の動画は、記述式解法講座のサンプルです。スタディングでの受講を検討されている方は、ぜひご覧になってください。

♦記述式解法講座「民法 総則(1)」

♦記述式解法講座「行政事件訴訟法 原告適格」

総まとめ講座の「合格のための論点200」

「合格のための論点200」とは、読んで字のごとし合格に必要な重要論点を学ぶ講座で、Q&A方式で解説していくものです。

試験範囲の広い行政書士試験は、学習を進めて行く過程で、知識が欠落することがあります。そこでこの講座を受講することで、欠落した知識を補い、重要論点の理解を深めていくのです。

下の画像は「合格のための論点200」のガイダンスです。この講座によって、知識の欠落部分に気づけると謳われています。

出典:スタディング行政書士講座

試験範囲を一通り学習された受講生にとっては、この講座が「総まとめ」となりますので、直前期に重宝できる講座といえるでしょう。

ちなみにスタディング行政書士講座を受講されている方は、この講座を「紙の参考書ではできない講座」であると評価しています(下のツイートをご覧ください)。

スタディングの受講料について

スタディング行政書士講座には3つのコースがあり、各コースのよって受講料は違います(受講料については、本記事の「コース一覧」でご確認ください)。

行政書士講座の各コースは34,960円~59,400円の価格帯で受講できますので、他のスクールの行政書士講座よりも、かなりの低価格といえるでしょう。

合格お祝い金

スタディング行政書士講座は、受講料が安価な上に、合格すれば10,000円の「お祝い金」を受けることができます。

出費を極力抑えて合格したいと考えている方には「お祝い金」が試験へのモチベーションとなるはずです。

ちなみに、合格お祝い金の条件は次のようなものです。

受講開始後の合格発表後に、アンケート及び合格体験談をご記入頂いた方

記入した合格体験談は、スタディングのホームページ「合格者の声」に掲載されますが、表記は本名でなくイニシャルや仮名でも構いません。

更新版の受講料

スタディングの行政書士講座を受講した年に、残念ながら不合格となってしまった場合でも、翌年もスタディングで受講すれば、更新版の価格で最新のコースを利用できます。

各コースの更新版価格は、次のとおりです。

| コース名 | 更新版の価格(カッコ内は更新前価格) |

| ミニマム | 14,960円(34,980円) |

| スタンダード | 19,800円(44,000円) |

| コンプリート | 26,950円(59,400円) |

もちろん受講した年に合格することが望ましいですが、長いスパン(複数年)での合格を目指している方は、更新版価格で再受講ができるスタディング行政書士講座を検討しても良いでしょう。

下のツイートの方(社労士講座受講生)は、安く更新できたことで、(他の)テキストが購入できたとツイートされています。

今月は数年ぶりにTOEIC受けて撃沈でした。

社労士の勉強再開!スタディングの10%off今日までだったから、やっと購入しました。更新版で更にお安い。

その分、テキスト購入することにしました。ユーキャンの速習レッスンに書き込むのに限界を感じてしまい😇— kc@TOIEC社労士勉強中 (@kc21710967) November 30, 2022

こちらのツイートの方(マンション管理士講座受講生)は、クーポンを利用して更新すると13,000円で受講できるという理由で、スタディングの継続を決めたようです。

スタディングのマンション管理士講座に申込み完了。

昨年も受講してたのでマン管更新版&クーポンで13000円の安さが決め手。

途中でダレたり、他の資格にも手を出すだろうがのんびりやってこう。— こんぶ@騎空指揮官 (@gura_kino) January 31, 2022

割引クーポン

スタディングは、登録者向けに季節ごと(年末年始や夏季など)の割引クーポンを配布しています。

割引クーポンを利用すれば、他のスクールと比較しても、最安値に近い価格で受講することができるはずです。

下のツイートの方(司法書士講座受講生)は、クーポンの割引率が高いので、6回払い12,500円/月で受講できると評価されています。

ボスから仕事中イヤホンで聴いてても差し支えないと言われたので、スタディング司法書士講座買っちゃった

教材持ち運びの手間がないし、割引率が高いから6回払い¥12500/月とかなりお得

どこでも基本にアクセス出来るのはいいかも pic.twitter.com/ieB2skYAuY— 捨て犬🇺🇦🇯🇵 (@xcreature84) September 20, 2022

社労士M

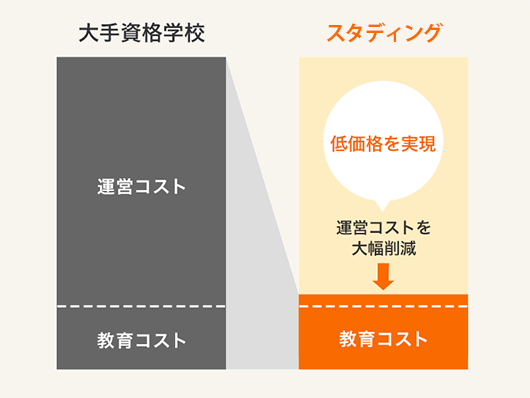

社労士Mスタディングは、テキストや問題集をオンラインで提供しているので、他のスクールが価格に転嫁している「運営コスト(人件費や一般管理費など)」を大胆にカットしています。

そのため、良質の講座を低価格で提供できるのです。

出典:スタディングホームページ

スタディング社会保険労務士講座の評判(口コミ)

運営コストをカットして、低価格で講座を提供しているスタディングですが、受講生からの評判も気になるところです。

果たして評判は良いのでしょうか、または悪いのでしょうか。

ここでは、受講生のツイートからスタディング行政書士講座の評判をご紹介していきます。

良い評判(口コミ)

スタディングで行政書士の勉強してる人、ツイッターであまり見かけない気がするけど、どうなんだろう。お値段は魅力的だよね

— mm (@mm__tkz) January 4, 2023

社労士M

社労士M3つのコースを低価格で受講できるスタディングの行政書士講座ですが、こちらの方も「お値段は魅力的」と評価されています。

スタディングの行政書士無料講座見たけど結構分かりやすい

3ヶ月弱でいけるか?— kitano… (@path1qe) July 24, 2022

社労士M

社労士Mこちらの方は、無料体験用学習フローを受講されたようですが「結構分かりやすい」と評価しています。

スタディングの行政書士通信講座、なかなかいい。

スキマ時間を使った学習として有効なツールでもあるし、情報が体系的に整理されている。どの専門学校の教材も大差ないと思うが、相性は人それぞれか。

— 行政書士勉強中50代 (@bndfRykt09g6tyW) December 19, 2021

社労士M

社労士Mこちらの方は、スタディングを「スキマ時間を使った有効なツールで、その上に情報が体系的に整理されている」と評価しています。

スタディングの講義動画は1コマ約25分程度ですから、スキマ時間も有効に使えますね。

行政書士試験はスタディングを利用して、問題なく短期間合格したから、中小企業診断士もスタディングにした。あと、社会保険労務士も2022年度とのセット販売だから申し込んだ。重要な試験が1年に1回しかないとか少ないし、難関資格を1年で2つ受けて、2度合否ドキドキできるように猛勉強して愉しむ。

— イコムミ@休眠中 (@QAqlJhuFokQXFPr) February 13, 2021

社労士M

社労士Mこちらの方は、スタディング行政書士講座を受講し、「問題なく短期間合格した」ので、中小企業診断士講座もスタディングを選ばれたようです。

スタディングで便利なのがこのマイノート機能。

過去問で間違えた肢をコピペでソッコー保存できる。自動上書きしてくれるので快適。

写真2、3枚目は行政書士の勉強してる時の手書きノート📝苦手問題のピックアップは大事だけど手書きで書き写す時間はもったいない。(書いてる内に半分覚えるけど😅) pic.twitter.com/jjP8rmUXl1— 青猫@育児&行政書士 (@turuturunotubo) January 9, 2020

社労士M

社労士Mこちらの方は、スタディングの登録者が利用できるマイノートが使いやすいと高く評価されています。

後ほどお伝えしますが、オンラインで提供されるWEBテキストや問題集はマイノートへコピペできるので、理解が進んでいない論点をペーストしてまとめることができます。

悪い評判(口コミ)

スタディングにもフォーサイトみたいな学習スケジュール的な機能があるといいなぁ💡

— 教員をやめて税理士&行政書士を目指す人 (@kwbGVLKrsUYeCFG) January 10, 2023

社労士M

社労士Mフォーサイトには、入力されたライフスタイルを基に学習スケジュールを設定する機能があるのですが、スタディングにはそれがないので、追加してほしいと希望されています。

スタディングで検索したら、教材を疑問視する声があったけど、6割合格系の資格は全然いけると思うし、実際応用情報は行けた。

行政書士も全然いけると思ってる。

ただ講師の言い間違い多いのは気になる。

動画内で致命的な言い間違えをして直後に訂正ってのよくあるけど、編集できんのかなと。— ミュ~ザ (@myuza0328) August 10, 2022

社労士M

社労士Mこちらの方は、スタディングの教材は評価していますが、講義において「言い間違い」があることをデメリットとして挙げています。

社労士M

社労士Mこちらの方は、講師の声が聞き取れないところがあったことと、過去問集を画面の小さいスマホで解くことに難渋したことをデメリットに挙げています。

スタディング行政書士講座学習の進め方と学習法

ここでは、スタディング行政書士講座の学習の進め方と学習法についてお伝えします。

下の図は、スタディング行政書士講座のスケジュールですが、インプット学習の骨格となる基本講座の講義を視聴した後に、スマート問題集で知識の定着を図ます。うろ覚えな箇所はWEBテキストで確認し、必要に応じて「暗記ツール」を使用するのも良いでしょう。

出典:スタディング行政書士講座

暗記ツールを使用すれば、読み返す度に記憶へ残そうとしますので、知識の定着に役立ちます。

スタディングの動画講義は「スライド形式」ですから、動画を見ているだけでも学ぶことができます。この形式ならば、スキマ時間にスマートフォンを全画面表示して視聴することも可能です。

動画講義を視聴した後に論点等をテキストで確認する場合は、冊子のテキストですと、確認したい項目や用語をページをめくって探す必要がありますが、WEBテキストならば「AI検索」ができますので、検索窓に用語等を入力すれば該当のページを瞬時に表示してくれます。

社労士M

社労士M私はスタディングに登録していますが、AI検索は「WEBテキスト」だけではなく、「学習Q&Aサービス(後述します)」等のコンテンツからも探してきてくれるので、とても重宝しています。

基本講座とスマート問題集により、知識の定着を図りましたら、過去問解法講座で解き方を学び、それと並行して「セレクト過去問集」と「13年分テーマ別過去問集」で実戦力を身に付けます。

すでにお伝えしましたが「本番モード」を使用しますと、制限時間を設定することができますので、直前期には本試験対策としても役立ちます。

実戦力を身に付けたら、「合格のための論点200」で論点整理し、かつ答練と模試により解答力を身に付けます。

ここまでが、スタディング行政書士講座の学習の進め方と学習法となりますが、スタディングで学習を進めるにあたっては、各科目に「リリーススケジュール」があることを注意しなければなりません。

社労士M

社労士Mリリースされていない科目は、リリース日が到来するまで学習できないので、すでにリリースされた科目の復習期間に充ててもよいでしょう。

どうしても先行学習されたい方は、市販のテキスト等を購入するか、または他のスクールのサンプル動画(YouTube動画)を視聴することをオススメします。

スタディング独自のコンテンツについて

スタディングは、受講生が「難関資格がオンラインで取れる」ようにするため、利便性の高い学習コンテンツ開発に力を注いでいます。

ここでは、スタディングが行政書士講座の受講生に提供している独自コンテンツについて、受講生の評判を交えながらお伝えしていきます。

マイノート

スタディングが提供している「マイノート」は、受講生が講義を視聴しながら「まとめノート」をつくれる機能です。スタディングでは、マイノートを「暗記ツール付きクラウド型自習ノート」と謳っています。

そしてマイノートの特徴として、次の4つを挙げています。

- 複数年度、講座、科目、テキスト、問題集を横断したノートの作成ができる。→オンライン上で講座を視聴しながら簡単・自由に自作の「まとめ」を作ることが出来ます。講義の受講中や、スマート問題集の問題を問いた後など、気になったことや、記憶しておきたい情報はマイノートに書き留めておく事が可能です。

- 講座の受講期限終了後も利用ができる。→『マイノート』は講座の受講期限が過ぎた後も、スタディングを退会するまで無料でご利用いただけます。

- レッスン画面から簡単、綺麗に、要点を押さえた『マイノート』を作ることができる。→講座内に掲載されているテキストを簡単に『マイノート』にコピーできるため、学習中の項目の要点を素早く綺麗にまとめることができます。

- ワンタッチで隠して、自由に穴埋めテストが作れる「暗記ツール」付き。→重たいテキストや蛍光ペン、赤シートの代わりに「暗記ツール」を使用することで、無理なく用語を覚えることができます。

(スタディングホームページより引用)

スタディングのマイノートが何より優れている点は「WEBテキスト」の内容をコピーできるところです。

WEBテキストに掲載された覚えておきたい要点を、学習の都度マイノートにコピーしていけば、簡単にまとめノートをつくることができます。

またマイノートにもWEBテキストと同様に「暗記マーカー」機能がありますから、覚えたい用語や文章を隠して、選択式対策に用いることも可能です。

下のツイートは、スタディングに登録して司法試験を受験された方のものですが、マイノート機能は「スキャンの必要がなくコピペでスマホがそのままテキストになる」と評価しています。

#おはうかるー#スタディング 感想

【良い点】

④マイノート機能

スキャンする必要なし!!ウェブテキストをコピペすればスマホがそのままテキストになっちゃう優れもの😆

個人的に穴埋めチェッカー(赤ライン引くと隠れて、タップすると見えるシステム)が神がかっている…✨— ごま@勉強垢 (@goma_jyukensei) June 29, 2020

下のツイートは、スタディングの弁理士講座を受講されている方のものですが、マイノート機能は趣旨問題の対策が「結構捗る」と評価されています。趣旨問題はひたすら暗記するしかないので、マイノートの暗記マーカー機能が役立つのでしょう。

スタディングのマイノートは趣旨問題の対策に結構捗る pic.twitter.com/AD1cSuZwjw

— たこやき@23目標 (@takoyaki733) July 24, 2021

社労士M

社労士Mスタディングは講座の受講が終わっても、会員登録は無料で継続できるので、受講中に作成したマイノートは、退会するまで利用できますね。

学習フローと学習レポート

スタディングでは、すべての登録者(無料登録者を含む)に「学習フロー」機能と「学習レポート」機能を提供しています。

学習フロー

スタディングが提供している「学習フロー」を簡単にいいますと、受講生のスケジュールをガイドしてくれる機能のことです。

学習フローに従って講座を進めていけば、最適なスケジュールをたどることができます。

ただし、リリーススケジュールがあるので、講座を早めに進めたとしてもリリースされていない科目は学習できないので注意が必要です。

下のツイートは、スタディング税理士講座を受講されている方のものですが、簿記論を集中的に学習するための「学習フロー(簿記論速習学習フロー)」を利用しています。このフローに従い学習を進めていくことで、知識の定着を図ることができるのです。

財表の理論は今覚えても絶対に忘れるから、一旦後回しにして、まずは簿記論の講座だけを進めていくことにしよう。

簿記論の講座を終わらせて、他の教材に移る

↓

並行して財表の理論も進めるスタディングの学習フローを簿記論だけに絞ってみました。#スタディング pic.twitter.com/hn2vdq5NOU

— チェン | 税理士受験生 (@chen_march7) December 21, 2021

ちなみにスタディングの行政書士講座では、次の3つの学習フローが用意されています(2023年1月時点)。

- 無料体験用・学習フロー

- 行政書士ミニマムコース学習フロー

- 行政書士標準学習フロー

「無料体験用・学習フロー」は、スタディングに無料登録されますと、登録後、直ちに利用できます。スタディングの受講を検討されている方は、ぜひ体験してください。

学習レポート

「学習レポート」機能とは、受講生が学習した時間と学習の進捗状況を自動的に集計してくれるものです。

学習レポートて集計されたものは、グラフに表示されますので、学習の習慣化に役立つでしょう。

下のツイートはスタディングFP講座を受講されている方ののものですが、学習レポートにより、自身の進捗状況を視覚的に把握している様子が分かります。

スタディングの学習レポート自分がどれくらい勉強してるのか視覚的に把握出来るから自信に繋がる!社会人だと毎日勉強できるわけじゃないからありがたいな。 https://t.co/Khf17OKjb0 pic.twitter.com/S0OHIDb0FS

— くどしん@整形と資産形成 (@kudoshin_biz) August 31, 2021

AI問題復習

スタディングの行政書士講座には「AI問題復習」機能が提供されています。

AI問題復習は、AIが最適なタイミングで復習すべき問題を自動的に出題する機能です。

学習開始当初は、学んでもすぐに忘れてしまう学習知識ですが、復習を繰り返すことで、次第に覚えていくようになります。

そこでAIが、受講生の問題解答履歴から「理解度」を集計し、最適な復習スケジュールを組んでくれます。この機能を利用すれば、AIにより「今日復習すべき問題」が出題され、理解度を高めることができるのです。

なお「AI問題復習」の仕組みについて、スタディングは次のように解説しています。

AI問題復習では、受講者ごと、問題ごとに「理解度」という数値を持ちます。受講者が問題を正解するたびに理解度が増え、理解度が大きくなるにつれ、次回の出題間隔が長くなります。また、問題を間違えると、理解度が減り、次回の出題間隔が短くなります。つまり、理解度が低い問題、間違った問題を、短い間隔で出題することにより、苦手な問題でも覚えることができます。

さらに、受講者が正解した場合、その問題が「簡単」と感じた場合は、理解度を大きく上昇させることで次の出題間隔を長くします。これによって、簡単な問題に時間を使わなくてよくなるので学習が効率化します。

逆に、受講者が正解した場合でも、その問題が「難しい」と感じた場合は、理解度の上昇を少なくすることで出題間隔を普段よりも短めにします。そうすることで、復習頻度と回数が増えるため、苦手な問題でも着実に覚えることができます。

スタディングホームページより引用

下のツイートの方(社労士講座受講生)は、AI問題復習機能を利用することで、正答率の悪い問題が定期的にあがってきて(出題されて)、かつ講義ページとリンクしているから復習しやすいと評価されています。

STUDYingのAI問題復習機能、かなりお気に入り。正答率が悪い問題は定期的に演習にあがってくるし、講義ページとリンクしてるから復習もしやすい。

ここの人は大原推しばっかだから、知らない人多いんだろうな。#社労士試験— 紫犬@2023社労士試験合格目標 (@goukaku_reiwa05) November 19, 2022

ただし、学習を始めた当初は理解不足の問題は多々ありますので、AIによる出題数も多くなります。そこで「問題数の制限」を設定して、出題数を適切な数にします。

下のツイートの方は、AI問題復習による出題数が多いため、上限設定をおこなっています。

#studying AI問題復習の問題数が多すぎて困ってたら設定から上限数変更できた💦 初回の講義聞きながら毎日100問は無理やわ。 pic.twitter.com/xbPiuCzlfV

— みにまる@FP &IT導入サポート (@minimalgblog) November 5, 2022

学習Q&Aサービス

スタディング行政書士講座では、有料コースを受講されている方限定で「学習Q&Aサービス」が利用できます。

スタディングは学習Q&Aサービスを、主に次のような受講生にオススメであると謳っています。

- 学習上のちょっとした疑問を解消したい方

- 気になる点を講師に質問したい方

- スムーズかつ効率的に学習を進めたい方

質問は「マイページ」からおこない、原則として7日以内に講師から回答されます。

ただし質問にするには、1枚(1回)2,000円の「Q&Aチケット」を購入しなければなりません。

ちなみに「質問等のサポートは必要ではないから」という理由でスタディングを選んだという社労士講座の受講生(下のツイートの方)もいます。

社労士。フォーサイト、アガルートと使ってきて。次はスタディング合格コースに申し込みました。

理由

・普通の講義動画だけでいい。横断や改正もついてよきで安価。

・質問等のサポートいらない。

・他社のyoutube配信がいいからこそ、他社にお金を出す必要がない。

・初スタディングだから。— はいあぞ@6週れんぞくシケン中2/22〜4/1 (@wvhaship) January 2, 2021

学習Q&Aサービスには、受講生から頂いた質問と、それに対する回答を「過去のQ&A」として掲載しています。

有料コースの受講生であればマイページから「過去のQ&A」ご覧になることができます(「AI検索」にも対応しています)。

社労士M

社労士M過去に、他の受講生が質問した「過去のQ&A」もご覧になれますので、質問をすることが少ない方でも使い勝手が良いサービスといえますね。

スタディング社会保険労務士講座の受講生合格者数

スタディングの行政書士講座では、合格率は公表されていませんが「合格者の声」から合格者数をカウントすることができます。

この「合格者の声」に掲載されている人数ですが、合格者数の実数(全合格者数)に限りなく近いと思われます。

なぜならば、スタディングの合格者特典として合格お祝い金10,000円が進呈されるのですが、その条件は次のような簡単なものだからです。

受講開始後の合格発表後に、アンケート及び合格体験談をご記入頂いた方

しかも「合格者の声」に掲載される方の氏名は、イニシャルなどでも構わない上に

といった字数の少ない体験談でも掲載されているので、ほとんどの受講生が合格体験談を躊躇うことなく提出しているでしょう。

この「合格者の声」に掲載されている人数を確認したところ、次の数となりました。

| 令和元年行政書士試験受講生合格者数 | 49人+α |

| 令和2年行政書士試験受講生合格者数 | 59人+α |

| 令和3年行政書士試験受講生合格者数 | 90人+α |

| 令和4年行政書士試験受講生合格者数 | 147人+α |

| 令和5年行政書士試験受講生合格者数 | 216人+α |

| 合計 | 561人+α |

上記の合格者数は過去5年のものですが、最新の令和5年(2023年)度本試験では、合格者数が前年よりも69人増加しています。

こうした合格者数の増加は、運営コストを抑えたデジタルツールでも合格は十分に可能であることを示していますし、受講生のレベルも確実に高まっている証といえるでしょう。

オンラインでの学習に抵抗がない方には、過去5年で561人の合格者数を誇り、受講料も安価のスタディング行政書士講座を強くおすすめします。

— izu@行政書士受験アカ (@izupon3) July 30, 2021