※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています

受験生Aさん

受験生Aさん初学者用のテキストには細かい論点が掲載されていません。経験者向けのテキストで、社労士Mさんがオススメの市販テキストを教えてください。

受験生Bさん

受験生Bさん最近は、試験対策テキストを電子書籍で発売していると聞きました。

電子書籍版のメリットや価格など詳しく教えてください。

受験生Cさん

受験生Cさん現在、月額制の講座を受講していますが、講座のサブテキストとしてオススメの市販テキストを教えてください。

社労士M

社労士M今回の記事では、受験生からのこうした質問に答えつつ、経験者向けのテキストを3つご紹介します。

私、社労士Mのプロフィールは、当ブログの右サイドに掲載しています(スマートフォンの場合は、画面下の「サイドバー」をクリックしてください)。

✔今回の記事でわかること

- テキスト選ぶのポイント

- 現役社労士(私)がオススメするテキスト3選

下の目次を開きますと、「今回の記事でわかること」に関連した記事に飛ぶことができます。

テキスト選びのポイント

まず、経験者向けテキストを選ぶ際、確認すべきポイントをお伝えします。

確認すべきポイントは以下の4つです。

- 必ず中身を確認(色彩やレイアウトなど)

- 掲載されている内容が浅すぎないこと

- 問題集(過去問題集)に対応していること

- ご自身の学習スタイルと相性が良いこと

これら確認すべきポイントの中で、特に大切なのは「4.」ですが、その理由は後ほど説明します。

必ず中身を確認(色彩やレイアウトなど)

テキストの購入を迷っているようでしたら、実際に手に取って一読してみましょう。

書店に行く時間がなければ、ECサイト(Amazonなど)にアクセスしてください。

ECサイト(または出版社の販売ページ)では「試し読み」ができます。

このテキスト、「X」で話題になっているヤツだ。

と一読もせずに「話題になっている」というだけで読まずに購入するのはやめましょう。

社労士M

社労士M「このテキストはSNSでよく目にするタイトルだ」と安易な理由で購入するのはNGです。色彩やレイアウトが見やすいテキストを選びましょう。

また、ご自身との相性の善し悪しは、残り3つの「注意すべきポイント」を参考にしてください。

掲載内容が浅すぎないこと

次のような話を聞いたことはありませんか?

「情報量が多すぎるテキストを選んではならない」

確かにその通りかもしれません。

学習を進めて行く中で、テキストの情報量が多すぎると、重要な論点よりも、過去、わずかに出題されたような論点に目がいってしまいます。

社労士試験は原則7割得点すれば合格できますから、出題される確率が低い論点は覚える必要はないのです。

受験生Cさん

受験生Cさんそうか!情報量の多いテキストを選んではいけないのですね。

社労士M

社労士Mいえ、決してそのようなことはありません。

私自身、社労士試験の学習の王道は「問題集を解いて覚える」ことだと考えています。

くわしくは後ほどお伝えしますが、「問題集を解いて覚える」とは、まず問題集(過去問題集)に取り組み、不正解や記憶が曖昧な問題だけを、テキストの該当箇所を読んで覚えることです。

その際に、テキストに掲載され情報量が多ければ、ネットで検索したり、別の書籍で調べるなどの手間が省けます。

こうした理由から、問題集を解いて覚えるスタイルの受験生には、網羅性のある(情報量の多い)テキストをオススメします。

問題集(過去問題集)に対応していること

テキストを選ぶ際に、絶対に外せない条件は「テキストに対応する問題集が発売されている」ことです。

現在出版されている、ほとんどの問題集はテキストに対応していますから、逆に対応していないテキストを探す方が難しいかもしれません。

ここで少し、問題集に対応したテキストの使い方をお話します。

何はともあれ、まずは問題集(&一問一答)を解いてください。その際、既に学習した範囲でなくても問題を解きます。

次に不正解であった論点、または理解できない論点を対応するテキストで確認します。

この繰り返しにより「問題集を解いて覚える」ことができるのです。

その際は、できるだけ選択肢ごとに解くことを実践してください。

「問題集を解いて覚える」学習については、フォーサイトの二神大貴先生も推奨しています(YouTubeをクリックしますと該当箇所から再生されます)。

学習経験者は、すでに最低限の学習知識が定着していますから、テキストを端から端まで精読する必要はありません。「問題集を(選択肢ごとに)解く→該当箇所のテキスト読み」を繰り返せば、思考力が身に付くので、効率よく合格が目指せるでしょう。

「問題集を解いて覚える」学習法は、アガルートの竹田篤史先生も推奨しており、下の動画では「過去問を読む(解けなくてもよい)」ことの重要性を説いています(下のYouTube動画をクリックしますと該当箇所から再生します)。

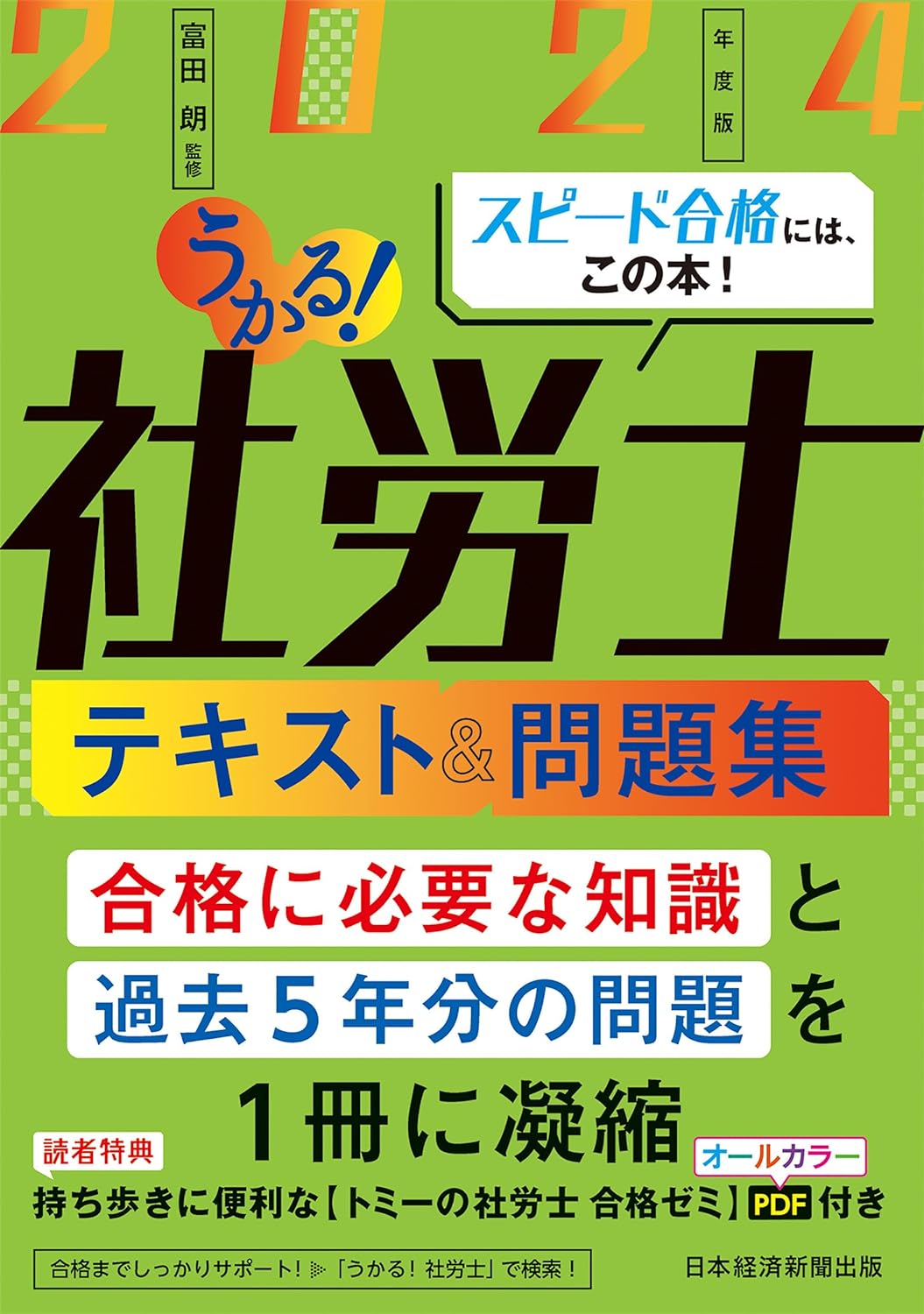

ちなみに、私が合格した時に使用していたテキスト&問題集は「うかる!社労士シリーズ(富田朗監修)」でした。

富田朗先生が監修した「うかる!社労士」シリーズは、テキストが総合問題集(と一問一答)に対応していたので、使い勝手がとても良かったです。

総合問題集にも詳細な解説がありましたが、その解説を読んでも理解できないときは、対応しているテキストの該当ページで確認して理解を深めました。

これを繰り返しただけで、学習期間約4ヶ月半でも合格できたのです。

なお、富田朗先生は現在も第一線でご活躍されており、受験生に向けて有益な情報発信もされています(富田朗先生のお話は、下のYouTube動画をご覧ください)。

ご自身の学習スタイルと相性が良いこと

ここまでは「問題集を解いて覚える」を前提としたポイントをお伝えしました。

しかし、「問題集を解いて覚える」ことが苦手な受験生もいるでしょう。

テキストを精読してから問題に取り組むことで、知識がしっかり定着する方もいるはずです。

しかし、そのような方が情報量の多いテキストを使ってしまうと、非効率的な学習となってしまい、合格が遠のきます。

テキストを精読することを得意とする方には、一冊で全科目のインプットが完了するテキストがオススメです。

なお、現在はフリーの講師として活躍する前アガルート講師の大河内先生も、全科目を一冊で網羅している市販テキストを評価しています。

【社労士試験】私は受験生が書店で手に入れそうな市販参考書はなるべくすべて手に入れているつもりですが、書き込む余白がないことを別にすれば、予備校テキストより情報量が充実しているものが多いです。各科目ごとに配布される予備校テキストより、全科目を一通り見られるのは市販参考書の長所です。 pic.twitter.com/TAJALMS6o0

— 大河内満博(社労士フリー講師Oh_Coach) (@tomofullmoon) November 7, 2022

ご自身が「問題集を解いて覚える」ことが得意なのか、または「テキストを精読して覚える」ことが得意なのか、そこを意識しながら相性の良いテキストを選んでいきましょう。

ここまで確認すべきポイントを4つほど挙げてきましたが、何よりも大事なのは「4.」なので、購入前に必ず「試し読み」をして相性の善し悪しを判断してください。

テキスト選びのポイント「まとめ」

| ポイント | 理由 |

必ず中身を確認(色彩やレイアウトなど) |

「SNSでよく目にするタイトル」などの安易な理由でテキストを購入しないため |

掲載内容が浅すぎないこと |

問題集(過去問題集)に取り組み、間違えた問題や記憶が曖昧な論点をテキストで調べるのが、経験者学習の王道である。 それゆえに、テキストに掲載されている情報量が多ければ、ネットで検索したり、別の書籍で調べる手間が省けるので、掲載内容が豊富なテキストを購入するのが望ましい。 |

問題集(過去問集)と対応していること |

学習経験者は、すでに最低限の学習知識が定着しているから、テキストを精読する必要はなく「問題集を(選択肢ごとに)解く→該当箇所のテキスト読み」を繰り返した方が効率はよい。そのため、問題集と対応したテキストを選ぶべき。 |

ご自身の学習スタイルと相性が良いこと |

「問題集を(選択肢ごとに)解く→該当箇所のテキスト読み」が苦手な受験生も少なからずいる。 そうした受験生は、テキストの精読により学習知識を得るため、情報量の多いテキストを使うと、非効率的な学習となり合格が遠のく。 ゆえに、ご自身の得意な学習スタイルと相性の良いテキストを使うことで、学習知識を確実に定着させることが重要である。 |

現役社労士がオススメするテキスト

ここからは、私がオススメするテキストを3つご紹介します。

下の表は、オススメのテキスト一覧とその概要です。

| テキスト | 特徴 | 価格 |

|

|

4,070円(税込) |

|

|

4,070円(税込) |

|

|

2,310円(税込) 各科目ごとに発売されており、上記の価格は「労働基準法」科目のものです |

オススメのテキストその1「うかる!社労士テキスト&問題集」

すでにお伝えしましたが、「うかる!社労士」は、私が合格した際に使用していたテキストです(当時の名称は「うかる!社労士総合テキスト」)。

私が使用していた当時は、テキストと過去問題集は別々に販売されていましたが、現在は一体化されています。

ですので、「うかる!社労士」テキストは、確認すべきポイントで挙げた「問題集(過去問題集)に対応」していて、しかも一冊にまとまっているが特徴です。

「うかる!社労士」テキスト&問題集の特徴

「うかる!社労士」テキスト&問題集の特徴としては、次の3点が挙げられます

- 直前対策も含めて「うかる!社労士」一冊でまかなえる(ページ数は1092頁)

- 有名講師が開講している社労士講座で使用されている(それほどクオリティが高い)

- 電子書籍版ならば効率的な学習ができる

直前対策も含めて「うかる!社労士」一冊でまかなえる

「うかる!社労士」のテキストは、1つ科目を「Part」とし、さらにPartを「Chapter」に分けて論点を掲載しています。

そして各Partの最後には、過去問&解答・解説が掲載されているので、インプット学習後、直ちに過去問に取り組めるのです(もちろん過去問に解いた後に、テキストの該当箇所を確認する学習にも役立ちます)。

「うかる!社労士」テキスト&問題集には、直前対策は掲載されていませんが、「トミーの社労士 合格ゼミ・うかる!社労士サイト」に次の2点がアップされるので、直前対策を講じることはできます。

- テキスト執筆後に公布・施行された法改正情報(2月と6月の2回)

- 厚生労働白書・労働経済白書、その他労働経済に関する各種データ(試験年の7月頃)

https://www.ukaru-sr.com/kaisei.html

https://www.ukaru-sr.com/2019hakusyo.html

社労士M

社労士M有名講師が開講している講座で使用されている

「真島の年金をやっつけろ!」の著者で、現在は「『真島の社労士』合格講座」を開講されている真島伸一郎先生は、「うかる!社労士」をご自身の講座で使用されています。

真島先生は「うかる!社労士」を使用した理由を次のように述べています。

数あるテキストの中でこのテキストを選んだ理由はとってもシンプルで、「最も良い」からです。

- よくまとまっている

- 全体にレベルが高い

- 富田氏の強い想いが溢れている。

なお、本講座で使用させていただくことについて、事前に富田氏の了解を得ています。

『真島の社労士』合格講座ホームページより引用

社労士講座の講師として25年以上のキャリアを誇る真島先生が

「全体的にレベルが高い」

と「うかる!社労士」を評価されているのです。

ちなみに真島先生の「年金をやっつけろ!」は、多くの合格者が重宝した名著であります。

2010年(平成22年)試験に合格された市川恵先生も、知識ゼロの状態から真島先生の「年金をやっつけろ!」で合格されたと公式チャンネルにおいてお話されています。

講師経験の豊富な真島先生が「うかる!社労士」を推している事実は、その内容は容易に察して頂けるでしょう。

社労士M

社労士M「真島先生が推しているといっても、テキストのクオリティは、ご自身の目で(必ず)確認してください。

いくらクオリティが高いと評判でもご自身と相性が悪いこともあります。

「うかる!社労士」利用者であった私が感じたデメリット

「うかる!社労士」の利用者であった私が感じたデメリットは、次の3点です。

- フルカラーではないので、図表が覚えにくい(視覚で覚えにくい)

- 判例の記載が心許ない

- 過去問が「過去5年分」しか掲載されていない

フルカラーではないので図表が覚えにくい(視覚で覚えにくい)

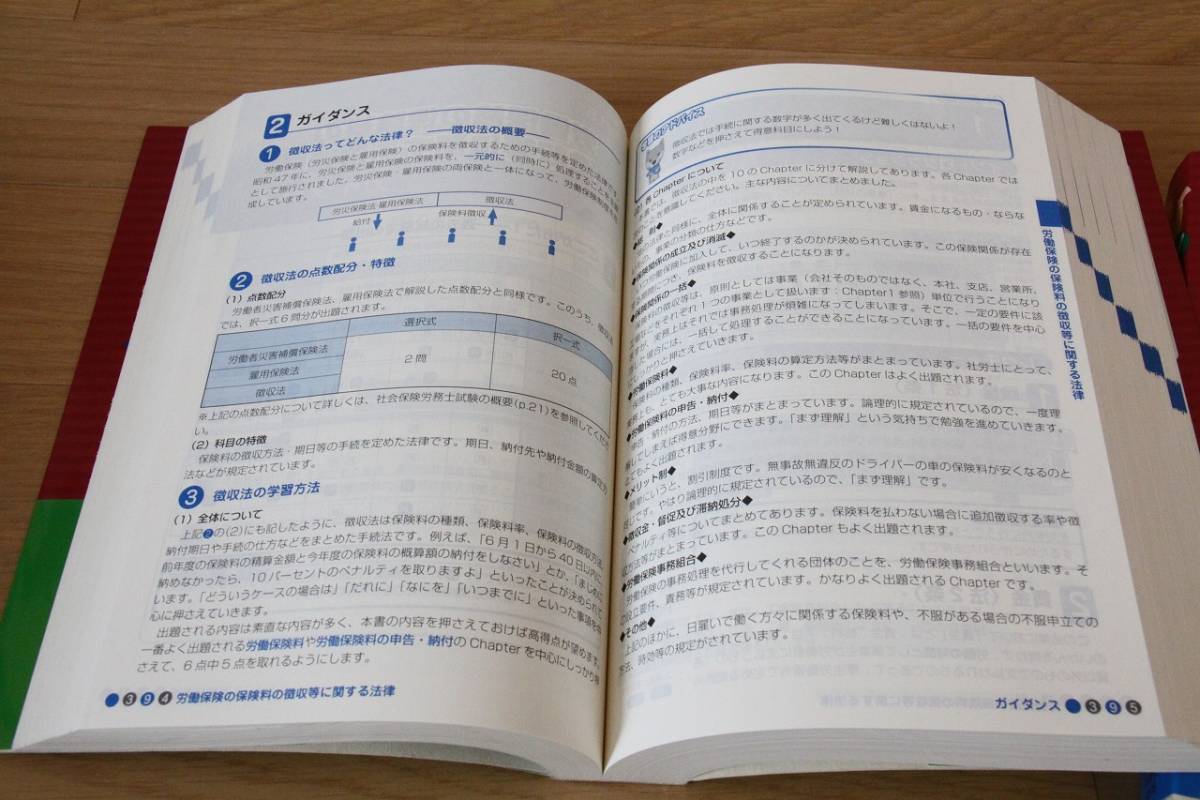

「うかる!社労士」はフルカラーではなく、掲載されている図表が見もくいです。

見にくさは人によって違うと思いますが、私はこのテキストの図表は見にくいと感じました。。

テキストの色は水色を中心とした2色刷りで、図表が見やすいとは言えません(紙面の色彩は画像をご覧ください)。

社労士M

社労士M視覚でもしっかり覚えたい方には、フルカラーテキストをオススメします。

判例の記載が心許ない

「うかる!社労士」には、覚えるべき最低限の条文・通達や行政手引きなどは記載されていますが、判例の記載は正直なところ不十分でした。

近年は、判例の学習を怠った受験生が基準点に届かないケースが多くなっています(令和4年本試験では、選択式で3科目に判例が出題されました)。

「うかる!社労士」にも判例の記載はありますが、数は限られています。

私が「うかる!社労士」を使って合格した2011年(平成23年)試験では、判例の出題が今ほど多くありませんでしたので、判例・条文の記載の多寡についてはあまり気にしませんでした。

しかし、ここ数年の出題傾向を見ると、「うかる!社労士」テキストだけでは判例問題に対処できないと感じます。

特に「社労士V 労働判例100」では、判例をイラストで解説しているので、覚えやすいと評判です。

下のポストには、掲載された判例のイラストがあります。イラストは、事件別に掲載されているので判例が苦手な受験生でも覚えやすいでしょう。

【📣4刷決定!】

『社労士V イラストでわかる労働判例100』

社労士V受験指導班 著

小川泰弘(ワイ&ワイ カレッジ) 執筆

B5判208頁難しく思われがちな判例をわかりやすくするため、事案ごとにイラストを入れ、争点・結論はコンパクトに整理! pic.twitter.com/iZmzQ2iNp3

— 日本法令出版部 (@horei_shuppanbu) June 22, 2023

過去問が「過去5年分」しか掲載されていない

紙面の都合上、過去問は5年分しか掲載されていません。

テキスト掲載の論点の傍らには、その論点が出題された試験年の表示はあります。表示があるといっても、「過去問を解いて覚える」学習をする方にとって、過去5年程度の問題数は少ないと感じるでしょう。

後でご紹介するTACの「よくわかる社労士」過去問題集は、科目別に販売されています。そのため、過去10年分の問題が掲載されており、もちろん「よくわかる社労士」テキストとリンクしています。

「うかる!社労士」は自分に合っているが、問題数が過去5年分では心許ないと思う方は、苦手科目だけでも「よくわかる社労士」テキスト&問題集をサブ教材として購入してもいいかもしれません。

参考までに、過去問の重要性は社労士試験関係プロパーの間ではよく語られており、オンライン講座のスタディングでは、その重要性を勘案して「過去50年分」もの問題を分析し講座を提供しています。

社労士M

社労士M余談ですが、私が「うかる!社労士」を使用した時も、掲載されていた問題は過去5年分でした。

ただし、そのことで不安になったことはありません。人それぞれでしょうが、多くの問題を解きたい方には、後述するテキストのいずれかを購入することをオススメします。

オススメのテキストその2「出る順社労士必修基本書」

「出る順社労士」は東京リーガルマインド(LEC)から出版されているシリーズで、テキスト(必修基本書)も発売されています。

「出る順社労士必修基本書」は一冊で販売されていますが、「労働編」と「社会保険編」を分けることができるセパレート方式です。

セパレート方式なので、分冊(取り外し)することができ、持ち運びに苦労することはありません。

LECはこの必修基本書を

「受験生を最も楽に合格へ導く基本書」

と謳っており、最短かつ短期合格を目指す方にとって、打って付けの基本書です。

基本書に対応した問題集も発売されていますので、「過去問を解いて覚える」ことができます。

それでは「出る順社労士必修基本書」の特徴をお伝えしましょう。

「出る順社労士必修基本書」の特徴

「出る順社労士必修基本書」の特徴としては、次の4つが挙げられます。

- 短期合格するために必要最低限の内容で構成されている(一冊1277ページのセパレート方式)

- 過去問出題傾向一覧表が掲載されているので、重点的に学習すべき項目がわかる

- LEC講師陣によるテキスト関連動画が無料で視聴できる

- 電子書籍版が発売されている

短期合格するための必要最低限の内容で構成されている(一冊1281ページのセパレート方式)

「出る順社労士」必修基本書は2分冊のセパレート方式となっており、しかもページ数は1281ページと多過ぎず少な過ぎずの分量です。

下のポストには、2分冊した際の背表紙の画像がアップされています。背表紙付きですから、分冊しても綺麗まとめることができます。

昨日の夜注文したのにもう届くんだもんなぁ。

そして2022年版からのアップデートとしては分冊背表紙シールなるものが付いてきた。なるほど。2023年版 出る順社労士 必修基本書【2分冊セパレート・赤シート・科目別導入講義動画付き】 (出る順社労士シリーズ) https://t.co/xguHQlGEF5 @amazonより pic.twitter.com/fLJKHc6iUW

— ともぞう@社労士受験生 (@tomozoustudying) October 22, 2022

「出る順社労士必修基本書」は、セパレートして収まるページ数です。そのため、掲載内容は短期合格するための必要最低限のものとなっています。必要最低限とはいっても過去問30年分(令和5年までの本試験主要問題)が掲載されていますので、十分合格レベルに到達できる内容です。

テキストに掲載されている30年分の過去問は、出題年代ごとのアイコンで示されており、どこがどのように出題されたかを確認することができます。

もちろん必修基本書に完全リンクした過去問題集(過去10年分)も発売されていますので、過去問を解いて覚えることも可能です。

社労士M

社労士M法改正による掲載内容の修正は、下のリンクページで確認できます。直前期の前までに必ずチェックしてくださいね。

過去問出題傾向一覧表が掲載されているので、重点的に学習すべき項目がわかる

必修基本書には「過去問出題傾向一覧表」が掲載されているので、学習する項目が「過去6年間」でどの程度出題されたかがわかります。

学習を進めていく中で、どうしても理解できない項目がある場合、過去に出題頻度が少ないのであれば、それほど執着する必要はありませんし、多ければ、学習時間を増やすなどして対策を講じましょう。

学習が進むほど、覚えるべき内容を取捨選択しますので、この一覧表はとても重宝します。

LEC講師陣によるテキスト関連動画が無料で視聴できる

必修基本書には、項目によってQRコードが掲載されており、コードを読み取るとLEC講師による「試験分析に基づく傾向と対策」や「各科目の導入講義」が無料で視聴できます。

近年、テキストに準拠した講義を視聴できるサービスは多くあります。しかし「出る順社労士必修基本書」で無料視聴できるのはLEC講師陣の講義です。毎年多く合格者を輩出するLECの講師陣ですから、そのクオリティが高いことはいうまでもありません。

下のYouTube動画は「出る順社労士必修基本書 購入者特典『労基・安衛改正講義』(2019年)」です。「出る順社労士」の購入を検討されている方は、ぜひご覧ください。

社労士M

社労士M必修基本書の購入者も「試験分析に基づく傾向と対策」や「各科目の導入講義」といった動画が視聴できますので、お得感は満載ですよね。

オススメのテキストその3「よくわかる社労士合格テキスト」

「よくわかる社労士」はTAC出版のシリーズです。「よくわかる社労士合格テキスト」は科目別に発売されています。

TACは、この合格テキストを

「社労士試験に本気で合格を実現す、最強の科目別テキスト」

と謳っており、しかも社労士講座の上級本科生が使用する公式教材と同じ内容ですから、学習経験者にはオススメのテキストです。

もちろん、合格テキストに対応した過去問題集も発売されていますので「過去問を解いて覚える」こともできます。

それでは「よくわかる社労士合格テキスト」の特徴をお伝えしましょう。

「よくわかる社労士合格テキスト」の特徴

「よくわかる社労士合格テキスト」の特徴としては、次の3点が挙げられます。

- 経験者向けらしく「囲み条文」や重要度表示、趣旨・沿革などがしっかりと掲載されている

- テキストに「過去の本試験問題」や「予想問題」も掲載されている

- 電子書籍版が発売されている

経験者向けらしく「囲み条文(重要度も表示)」、趣旨・沿革などがしっかりと掲載されている

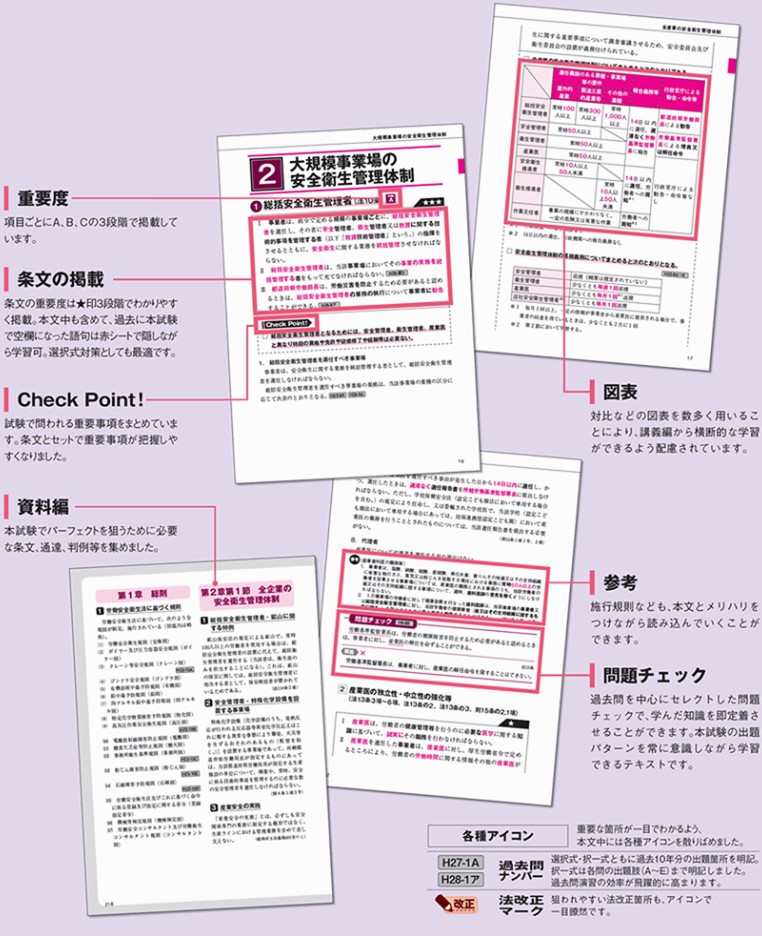

まずは下のサンプル画像をご覧ください(クリックすると拡大します)。

TAC上級本科生ホームページより引用

学習項目の最初に条文(および重要度)が掲載されています。そして条文の下には関連する「沿革・趣旨」と、本試験で問われやすい「重要事項(Check Point!)」がまとめられています。

学習経験者は、ある程度の知識があるため、細かな字で多くの論点が記載されたものより、一目でポイントが確認できるものを好むでしょう。

さらに「沿革・趣旨」が掲載されていますから、科目対策だけではなく、一般常識対策にも用いることができます。

また、細かい論点は削ってあるのかといえばそうではなく、「参考」として補足説明が掲載されています。

下の画像をご覧になりますと、補足説明も抜かりないことが分かります。

TAC講義は健保まで終わりました。上級コースで使ってる合格テキスト、細かい事務連絡も載っていて、実務本としてもかなり使えます!

来週科目テスト〜😅。#社労士受験 #社労士実務 pic.twitter.com/7RvXuvHY7M— haruru@社労士受験 (@haruru801) March 5, 2023

テキストには「過去の本試験問題」や「予想問題」も掲載されている

「よくわかる社労士合格テキスト」には、内容に対応した過去問題集が発売されています。

それとは別に、テキストで学んだ論点を定着させるために、テキストの中に「過去の本試験問題」と「予想問題」が掲載されています。

テキストを読み学習される方は、精読後に掲載された問題に取り組むことで、問題対応力を身につけていくことができるでしょう。

もちろん、掲載された問題に取り組んだ後にテキストの該当箇所を確認する「過去問を解いて覚える」ことも可能です。

社労士M

社労士M合格テキストに対応した過去問題集も発売されていますが、関連する問題が掲載されていますので「過去問を解いて覚える」学習スタイルの方は、合格テキスト一冊で十分かもしれません。

「合格テキスト」を購入した私が感じたデメリット

私は2023年度版の「合格テキスト(『国民年金法』電子書籍版)」を購入しました。

そして合格テキストを一読して感じたデメリットが2つほどありましたので、以下に取り挙げていきます。

講義動画が用意されていない

LECの「出る順社労士必修基本書」には、基本書に関連する講義動画が用意されていて、日頃、講義を受けることがない独学者にとって、動画は重宝します。

しかし、TACの「よくわかる社労士合格テキスト」には関連する講義動画が用意されていません。

合格テキストは、TACの上級本科生が使用するものですから、内容にリンクした講義動画を用意できるはずです。

それに関わらず、一部の講義動画すら視聴できないのは残念でなりません。

LECのように、せめて科目導入講義を無料で視聴できるようにしてほしいと思いました。

なお、TAC社会保険労務士講座のYouTubeチャンネルには、総合本科生向けサンプル講義がいくつかアップされていますので、合格テキストで学習する際に、補助的にサンプル講義を視聴しても良いでしょう。

すべての科目のテキストを揃えるに費用がかかる

よくわかる社労士合格テキスト(直前対策も含むは科目別(直前対策も含む)で発売されているため、すべての科目を揃えるには、合計で25,630円かかります。

さらに合格テキストの対応した過去問題集(4冊)も併せて購入すると、32,230円もの費用がかかるのです。

AIを活用して、格安の社労士講座を提供しているスタディングでは、最も安い「ミニマム」コースが46,800円で受講できます。つまり、合格テキスト&過去問題集とスタディングのミニマムコースとでは、費用の差はわずか14,570円なのです。

このように、全科目のテキストを揃えるには相当な費用がかかります。

特に「よくわかるシリーズ」のテキストをすべて揃えて学習に取り組みたいという強い”こだわり”がなければ、苦手な科目だけ「合格テキスト」を購入して、サブテキストとして使うことをオススメします。

社労士M

社労士Mよくわかる社労士「合格テキスト」をすべて揃えるには25,630円もかかりますので、特に「TACのテキストでなければ嫌だ。」という”こだわり”がなければ、苦手科目だけをサブテキストとして購入することをオススメします。

最後に

私が、真っ先にオススメするテキストは「うかる!社労士」です。

オススメする理由は至って簡単で、私が「うかる!社労士」を使って合格したからです。そして「うかる!社労士」は、私が確保できる学習時間と学習経験に合った内容のテキストでした。

もちろん、私との相性が良いテキストでも、他の方には相性が悪い場合もあります。人によって学習方法や学習時間が違いますから、一概に同じテキストが合うとは限りません。

それゆえ、テキストを購入する際は、必ず中身を確認した上で購入しましょう。書店で手に取ってみたり、インターネットのサンプルページを見たりすることで、ご自身に合うか否かを確かめることができます。

ご自身に合うテキストを見つけて、社労士試験に挑んでください。

お読みくださった方の合格を祈念しています。