※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています

初学者Aさん

初学者Aさん初学者は、どのようなテキストを選べば良いですか?

またAmazonやECサイトのレビューは参考にしても良いのでしょうか?

初学者Bさん

初学者Bさんインターネットで「初学者向け 社労士 テキスト」と検索すると多くのテキストが表示されますが、何を注意してテキストを選べば良いのでしょうか?

社労士M

社労士M本記事では独学で合格した私が、こうした疑問に答えつつ、初学者にオススメのテキストをご紹介します。

✔今回の記事でわかること

- 初学者向けのテキストを選ぶ際の注意点

- 現役社労士である私がオススメする、4つの初学者向けテキストの特徴

- 次のステップでオススメのテキストの特徴

- 初学者にオススメのリーズナブルな社労士講座

当ブログでは、学習経験者向けテキストについてもご紹介しています。初学者でも本格的な学習に取り組みたい方は、下のリンク記事も参考にしてください。

【初学者向け】2024社会保険労務士試験対策独学テキスト【おすすめ4選】

平成27年(2015年)の社労士試験から、試験の難易度が上がり、独学での合格は厳しくなりました。

難易度が上がった理由については、下の参考記事で解説していますので、本記事を読む前に一読頂けますと幸いです。

しかし試験の難易度が上がったといっても、諸々の事情から独学で合格を目指さなければならない方は多くいます。

本記事では、そのような方に向けて完全独学で合格した私が、初学者にオススメのテキストを4つご紹介します。

テキストだけではなく、初学者にオススメの格安講座をご紹介しますので、最後までお読みくださると幸いです。

本記事を担当している私の紹介

社労士M

社労士M私がこの記事を書きました。

名前:社労士M

経歴:2011年(平成23年)の社会保険労務士試験に合格しました。

その後、2013年(平成25年)には紛争解決手続代理業務試験に合格し、翌2014年(平成26年)4月15日付で「特定社会保険労務士」を社会保険労務士名簿に付記しています(特定社会保険労務士とは、個別労働紛争における代理人として業務が認められた社労士のことです)。

また、所属する都道府県社会保険労務士会では、労働判例や労使紛争に関する研究会に所属しており、研究テーマに関連する出版物も執筆しました。

上記以外にも、社労士向けセミナーの講師なども務めてきましたので、当ブログを読まれている方々へ有益な情報が提供できると自負しています。

社労士テキストを選ぶ際の注意点【初学者向けテキスト】

初めて社労士試験の勉強を「独学」で始めようとする初学者が、自身にとって最適なテキストを選ぶことは、難しい課題です。

最近では、アマゾンや楽天のレビューを頼りにテキストを選ぶ初学者も増えてきました。しかし、自分に合ったテキストかどうかは、実際に目を通し、使用してみないと確かめることはできません。

「購入したテキストが役に立たなかった・・・。」

という後悔を避けるために、初学者がテキストを選ぶ際に注意すべきポイントを3つほどご紹介いたします。

社労士M

社労士M初学者(初心者)の方は、次に挙げる「3つの注意点」を意識しながら、テキストを選んでみましょう。

注意点その1 見やすいこと

初学者は、細かい文字で解説されているテキストを絶対に購入してはなりません。

そのような学習経験者向けのテキストを購入しても、読み込むことができずに自信を喪うだけです。

とにかく掲載されている文字が大きく、見やすいテキストを購入しましょう。

社労士M

社労士M私が初学者の時は、「うかるぞ社労士(入門編)」というテキストを購入して、勉強をスタートさせました。現在は「ごうかく社労士」という名前で出版されています。

注意点その2 理解しやすいこと

「過去問を制する者は、社労士試験を制する」とよく耳にしますが、初学者は過去問に取り組む前に、社労士試験とはどのようなものかを知るべきです。

平易な文章で書かれたテキストならば、難解な解説(例えばマニアックな判例や通達など)は省きつつ、基本的な論点(ポイント)は押さえていますので、理解しやすい上に社労士試験の全体像を知ることができます。

「これならば自分にも理解できる。」

そう思えれば、理解力だけではなく、学習意欲も向上します。

初学者にとって何によりも大事なのは、学習意欲の向上なのです。

ちなみに「過去問を制する者は、社労士試験を制する」については、受験業界で有名な真島伸一郎先生が、経験談を交えながら解説されています。これから社労士試験に挑もうと思われている方は、12分程度の動画なので、一度ご覧になってください。

注意点その3 ページ数が少ないこと

マニアックな判例や通達、そして詳細な解説が詰まったテキストは、往々にしてページ数が多くなります。

こうしたテキストを手にしても、初心者にとっては理解が難しく、学習意欲が低下するでしょう。

「自分と学習経験者は違う。」

と強く意識して、少ないページ数の理解しやすいテキストで基礎力を徹底的に養いましょう。

分厚いテキストで学び、数多くの論点を理解していても、不合格になる受験生は多くいます。

初学者は、基本的なポイントを押さえた、できるだけページ数の少ないテキストで学習を始めてみましょう。

社労士テキストおすすめ4選【初学者向け】

先ほどお伝えしました「テキストを選ぶ際の注意点」を考慮しながら、初学者(初心者)へオススメのテキストを4冊ほど紹介します。

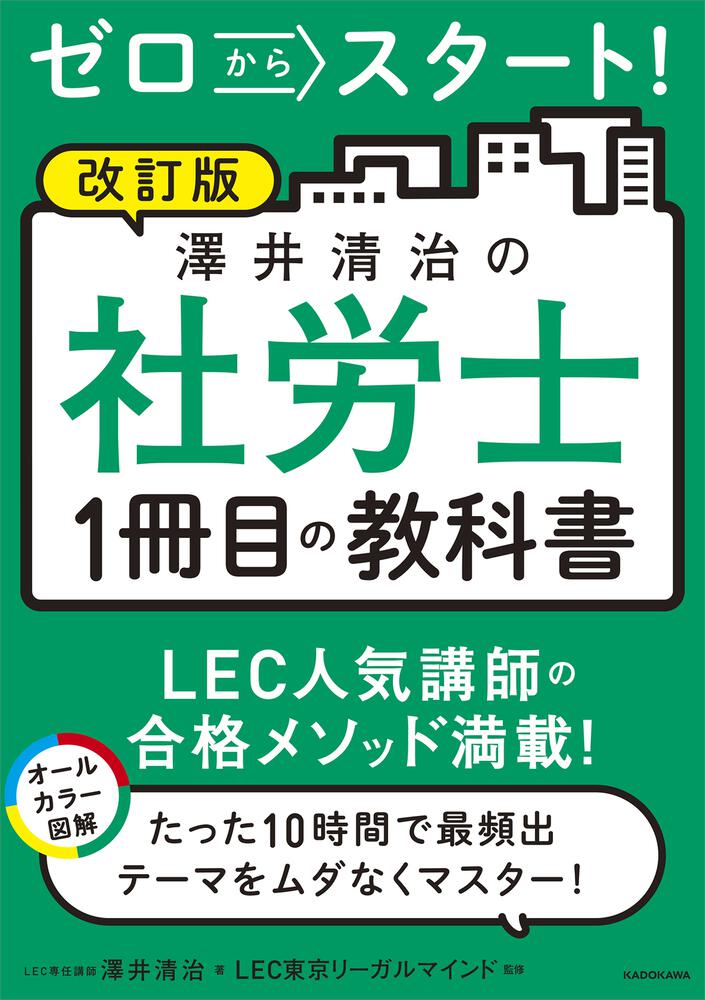

初学者におすすめの社労士テキスト【その1】

見やすさ:○

理解しやすさ:◎

ページ数:◎(232ページ)

このテキストは、LECの社会保険労務士講座で専任講師を務める澤井清治先生が著わした一冊です。

「社労士1冊目の教科書」は、最短合格のために覚えておくべき項目を示し、暗記量を最小限に抑えて効率的な学習を進められる内容となっています。

そして「語呂合わせ」や「フレーズ化」もされていますので、暗記で苦しむことは少ないでしょう。

書籍のタイトルは「社労士1冊目の教科書」と題していますが、内容としては「社労士試験の入門書」というべき一冊といえます。

入門書とはいっても、覚えるべき基本的な項目はしっかり掲載されていますし、横断学習も取り入れていますので、初学者向けのテキストとして十分役立ちます。

平易な解説と図解の多用により、理解しやすいテキストですから、このテキストの内容を難しく感じるならば、社労士試験の受験を再考すべきかもしれません。

社労士M

社労士M社労士試験を受験すべきか否か迷っている方、もしくは購入したテキストが理解できずに自信を喪ってしまった方には、この「ゼロからスタート! 澤井清治の社労士1冊目の教科書」を強くオススメします。

初学者におすすめの社労士テキスト【その2】

見やすさ:◎

理解しやすさ:○

ページ数:○(344ページ)

このテキストは、資格の学校TACが出版している社労士試験の入門書です。

表紙では「本気でやさしい入門書」と謳っているとおり、初学者が学習を始めるに際して一読しておきたい内容となっています。

紙面はフルカラーで、イラストなども交えて解説されており、見やすさは抜群です。

入門書なので、その内容は社労士制度のガイダンスと試験科目の概論に終始しています。ただ概論でありつつも、大切な論点は解説されていますので、一読しておけば、その後の学習には必ず役立つでしょう。

社労士M

社労士M各CHAPTERには、本試験で出題された過去の問題が掲載されています。過去問を解くことで、ご自身の理解力を試すことができますね。

このテキストを読み進めた後に、掲載された過去問に取り組めば、過去に本試験で何が問われているのか分かるはずです。

表題のとおり「合格へのはじめの一歩」を踏み出す一冊といえるでしょう。

初学者におすすめの社労士テキスト【その3】

見やすさ:○

理解しやすさ:◎

ページ数:○(336ページ)

このテキストは、通信教育のパイオニアであるユーキャンが出版した初学者向けテキストです。

フルカラーで、図解も多く掲載されており、視覚的にも理解しやすくなっています。

また「はじめて」の受験生を意識してか、各章のIntroductionでは、マンガによる解説もされていて、初学者でも読みやすい内容です。

社労士試験で出題される各科目のポイントについても、丁寧な説明がされており、これから本格的な学習予定の方は、この一冊で基礎力を十分に養えるでしょう。

このテキストを読み培った知識は、掲載されている練習問題でアウトプットすることができます。

「社労士試験を受験したいが、何から手をつけていいのか分からない。」

と不安な方は、このテキストで「はじめてのレッスン」を体験してください。

初学者におすすめの社労士テキスト【その4】

見やすさ:△

理解しやすさ:◎

ページ数:◎(292ページ)

このテキストは、TAC社会保険労務士講座で長年講師を務めている、岡根一雄先生が著わした一冊です。

タイトルにもあるように、「はじめて講義」という内容ですから、試験10科目の入門テキストともいえるでしょう。

字が細かく、図表も板書を意識しているためか、見やすさという点ではやや難があると思います。

ただし記載されている論点が、とてもわかりやすいので、社労士試験を知るには最適の書籍です。

さらに、各科目の「はじめて講義」を終えた後には、問題演習(オリジナル問題)が用意されていますので、得た知識を試すことができるでしょう。

社労士試験の全体像と学習の進め方を知るには、この一冊で十分です。

初学者におすすめの社労士テキスト比較表(2024年版)

下の表は、これまでに紹介してきたテキストの比較表です。4冊とも、各項目では甲乙つけがたいほどに「ファーストステップ」として読みたい内容となっています。

| テキスト | 見やすさ | 理解しやすさ | ページ数 | その他の特徴 |

|

○ | ◎ | 232 |

|

|

◎ | ○ | 344 |

|

|

○ | ◎ | 336 |

|

|

△ | ◎ | 292 |

|

次のステップでおすすめしたいテキスト

ここまで紹介してきたのは、主に初学者が社労士試験に「入門」する際の書籍でした。

ここからは、初学者が入門編から「次のステップ」に進む際におすすめしたいテキストをご紹介します。

次のステップでおすすめのテキスト

見やすさ:○

理解しやすさ:◎

このテキストは、LECで専任講師を務める椛島克彦先生が著わした初学者向けのテキストで、3冊に分割できる仕様となっています。

資格スクールで使用するテキストように、細部にわたる内容は網羅していませんが、試験で問われる論点が「図表」や「イラスト」を用いて解説されています。

このテキストのコンセプトは

- 情報は最小限に

- かみ砕いた表現で

- イラストや図表を豊富に

- 独学者に優しい構成

と謳っているので、初学者が入門編で得た知識を発展させるには、おすすめのテキストです。

またテキスト購入者には、LECで開講している「社労士合格のトリセツ講座」の各科目第1回目を無料で視聴できる特典があります。

下のYouTube動画が、椛島先生による「社労士合格のトリセツ講座」のガイダンスです。購入を検討されている方は一度ご覧ください。

ところで、社労士試験で問われる重要な論点は、テキストだけでは覚えられません。そのため、一度を覚えた知識は問題集(できれば一問一答)を使って定着させていきます。

このテキストには、内容に関連した問題集(一問一答形式)が発売されており、知識の定着を図るにはうってつけです。

入門レベルから学習経験者レベルに駆け上がるため「社労士合格のトリセツ」は、入門者におすすめの一冊といえるでしょう。

社労士テキスト以外で初学者へおすすめの講座その1【オンスク.JP】

テキストよりはやや値が張りますが、サブスクリプション(月額制)で利用可能な社労士講座があります。

ご存じの受験生も多いでしょうが、資格の学校TACが運営するオンスク.JPです。

オンスク.JPの社労士講座に関しては、当ブログの記事で詳しく解説していますので、ご興味のある方は、ぜひお読みください。

オンスク.JPの社労士講座では、法令用語の解説などを講義してくれるので、これから社労士試験の学習に取り組もうと検討されている方にはおすすめの講座です。

また月額1,628円(税込)のスタンダードコースで登録しますと、社労士講座の音声ファイルやすべての演習問題が利用できるので、初学者のファーストステップにはおすすめの講座といえます。

学習を始めてから3~4ヶ月間は、オンスク.JPの社労士講座で学習して、基礎力を付いたところで、学習経験者用のテキストや過去問題集を購入して本格的な学習に移行することもできます。

初学者向けテキストで学習を始めることに抵抗のある受験生は、ぜひオンスク.JPの社労士講座を検討してください。

⇒様々な資格学習が1078円でウケホーダイ!【オンスク.JP】

![]()

社労士テキスト以外で初学者へおすすめの講座その2【スタディング】

スタディング社労士講座は、オンスク.JPのようにサブスクリプションではありませんが、受講生合格者数(145人)はとても多い格安社労士講座です。

自分のペースで学習を進めたいが、初学者向けテキストでは不安という方には、スタディングをオススメします。

スタディング社労士講座の詳細は、下の参考記事で解説していますので、ご興味のある方はぜひお読みください。

スタディング社労士講座には、3つのコースが用意されており、価格の最も安いミニマム(税込46,800円)には、はじめて法律を学ぶ方に向けの「入門講座(6時間)」が用意されています。

法律知識を学ぶに際して、初学者向けのテキストでは心許ないと思われている方には、スタディングのミニマムはオススメです。

ただ、ミニマムでは講座に対応した問題演習(問題集)が利用できないので、利用するためには「レギュラー」コース(税込59,800円)の申込みが必要となります。

初学者向けのテキストではなく、講座として基礎からしっかり学びたい方は、スタディング社労士講座(ミニマム)を検討してください。